Tsunamis – die Gefahr durch Seebeben

Spätestens seit dem 2. Weihnachtsfeiertag 2004, als gewaltige Wogen die Küsten des Indischen Ozeans verheerten, sind Tsunamis auch hierzulande jedem ein Begriff. Sie werden manchmal fälschlich als Flutwellen bezeichnet – doch mit den Gezeiten haben sie nichts zu tun. Die Ursache eines Tsunamis ist meist ein Seebeben.

Nicht alle Zuckungen der Erdkruste unter dem Meer haben katastrophale Folgen an den Küsten. Denn damit ein Tsunami entsteht, muss das Seebeben zwei Bedingungen erfüllen: Erstens darf das Zentrum des Bebens nicht zu tief liegen, und zweitens muss das Erdbeben so stark sein, dass durch Verschiebung des Meeresbodens große Wassermassen verdrängt werden.

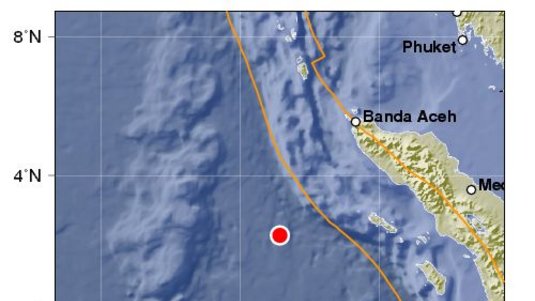

Diese Bedingungen sind oft an Subduktionszonen erfüllt, wo sich eine Kontinentalplatte unter eine andere schiebt, wie etwa am so genannten Feuerring, der den Pazifik umgibt und auf dem auch Sumatra liegt. Löst sich die Spannung zwischen den Platten ruckartig, dann bebt die Erde.

Ein Erdbeben, das für einen Tsunami nicht zu tief, also aus der Sicht der Geophysiker dicht unter dem Meeresboden liegt, heißt hier: Das Epizentrum liegt nicht tiefer als 70 Kilometer. Denn die Energie des Bebens muss an das Wasser abgegeben werden können. Ein kräftiges, aber tiefes Seebeben, erschüttert den Meeresboden kaum und kann darum keine Tsunamis auslösen.

Die Verschiebungen am Meeresgrund sind der eigentliche Auslöser für die Tsunamis. Bei dem Sumatra-Seebeben von 2004 erstreckte sich die Bebenzone über mehr als 1200 Kilometer, und der Meeresboden hob und senkte sich an manchen Stellen um mehrere Dezimeter. Das Seebeben muss nicht unbedingt so riesige Ausmaße haben, es kann auch nur 100 Kilometer lang sein. Doch der Meeresboden sollte sich rasch um einige Dezimeter bis Meter vertikal bewegen, denn das ist das entscheidende Kriterium dafür, ob ein Tsunami entsteht.

Ein Seebeben, das einen Tsunami auslöst, setzt in der Regel gewaltige Mengen an Energie frei – das Hundert- bis Zehntausendfache der Atombombenexplosion in Hiroshima. Auf der Moment-Magnitudenskala, die mit der Energie in Beziehung steht, haben Tsunami-Beben meist einen Wert von mehr als 6,5.

Wenn sich der Meeresboden hebt oder senkt, verlagert sich die gesamte Wassersäule darüber. Ein Ungleichgewicht entsteht: Im Ausgleich bilden sich Wellen, die man Schwerewellen nennt, denn die Schwerkraft ist die Rückstellkraft dieser Schwingung. Tsunamis sind keine Druckwellen. Sie besitzen sowohl transversalen als auch longitudinalen Wellencharakter. Im Unterschied zu den windgetriebenen Wellen an der Oberfläche ist bei einem Tsunami die ganze Wassermasse von oben bis unten in Bewegung – doch die einzelnen Wassertröpfchen bewegen sich nur um wenige Zentimeter bis Dezimeter auf einer elliptischen Bahn. Zusammen transportieren sie die Energie fast ohne Verlust, denn die molekulare Reibung ist gering. Alle Wellen sind gleich schnell, laufen daher, anders als viele andere Wellenphänomenen, nicht auseinander. Physiker sagen dazu, die Ausbreitungsgeschwindigkeit weist keine Dispersion auf. Aus diesen Gründen können Tsunamis auch noch in einer Entfernung von mehreren Tausend Kilometern große Schäden verursachen, so wie der Sumatra-Tsunami an der ostafrikanischen Küste.

Tsunamis wandern mit fast unglaublicher Geschwindigkeit über das offene Meer – sie sind schneller als ein Verkehrsflugzeug. Bei einer Meerestiefe von 7500 Metern rasen die Wellen mit 950 Kilometern pro Stunde auf die Küsten zu. Bei linearen Wellen hängt die Geschwindigkeit nicht von der Amplitude ab. Doch Tsunamis sind nichtlineare Wellenphänomene – sie ändern ihre Schnelligkeit und Form in Abhängigkeit von der Meerestiefe: Je tiefer der Ozean, desto schneller der Tsunami, desto größer der Abstand zwischen den Wellenbergen und desto kleiner die Amplitude.

Über den Abgründen der Ozeane hebt und senkt sich der Meeresspiegel daher nur um wenige Dezimeter. So erklärt sich auch der Name der Riesenwogen: Japanische Fischer haben dem Phänomen seinen Namen gegeben. Nachdem sie vom Fischfang in ihren Hafen zurückkehrten, fanden sie ihn von großen Wellen völlig verwüstet vor. Auf dem offenen Meer hatten sie aber nicht das Geringste von starkem Wellengang bemerkt. Darum nannten sie die mysteriösen Wellen Tsu-nami, das heißt „Welle im Hafen“.

Die Physik der Tsunamis versteht man mittlerweile gut. Die Energie der Wellen, die auf dem freien Ozean noch weit verteilt ist, konzentriert sich durch nichtlineare Mechanismen, wenn die Tsunamis den Küsten nahe kommen. Dann werden die Wellen gebremst, gestaucht und steilen sich auf.

Die Geschwindigkeit der Tsunamis verringert sich an der Küste. Die Wellen haben dann noch ein Tempo wie ein schneller Radfahrer. Während im offenen Meer die Wellenkämme mehrere Hundert Kilometer auseinander liegen, drängen sie sich am Ufer, gleichsam wie eine Ziehharmonika, dicht zusammen und folgen in Abständen von einigen tausend Metern. Dann treffen im 10- bis 60-Minutentakt die Wellen ein.

Es ist nicht unbedingt so, dass an der Küste zuerst ein Wellenberg heranrauscht – oft lockt ein vorauseilendes Wellental unwissende Strandbesucher in eine tödliche Falle. Die erste Welle muss auch nicht die größte sein.

Je nach Uferform türmen sich die Wellen unterschiedlich hoch auf. An steilen Küsten bilden sich die Wellenkämme besonders plötzlich und werden sehr hoch – zehn bis dreißig Meter. Dies ist zum Beispiel oft in Japan der Fall. Kleine Unterschiede in der Küstenform können große Unterschiede in der Wellenform hervorrufen: In fjordartigen Buchten erreichten die Wellenberge in Einzelfällen schon eine Höhe von mehr als 100 Metern. Doch an anderen Küstenabschnitten entwickeln Tsunamis keine bedeutenden Wellenkämme. An flachen Küsten etwa sind die Tsunamis oft nicht besonders hoch. Dafür aber entstehen starke Strömungen, die weit ins Landesinnere vordringen.

Nicht nur Seebeben rufen Tsunamis hervor – auch unterseeische Vulkanausbrüche und Hangrutsche an Küsten sind mögliche Ursachen. In diesem Fall werden die Wassermassen nicht durch ein Erdbeben ruckartig verdrängt, sondern durch eine Massenbewegung an einem unterseeischen Abhang. Sie kann durch einen Vulkanausbruch ausgelöst werden. Zum Beispiel wird befürchtet, dass bei einem Ausbruch des Vulkans auf der Kanaren-Insel La Palma eine Bergflanke ins Meer rutschen und einen Megatsunami auslösen könnte, der die amerikanische Ostküste verwüstet – wie dies vor 120.000 Jahren durch Hierro, eine andere Insel der Kanaren, schon einmal geschehen ist. Damals stürzten an der Küste gewaltige Gesteinsmassen herab. Auch wenn ein Meteor ins Meer fällt und große Mengen Ozeanwasser verdrängt, kann dies einen Tsunami verursachen.

Der bei weitem häufigste Auslöser sind aber die Seebeben, vor allem im Pazifik. Etwa zwei Drittel aller Tsunamis weltweit treten dort auf – der Archipel von Hawaii ist im Durchschnitt ein Mal im Jahr betroffen. Doch auch im Indischen Ozean, im Atlantik und im Mittelmeer branden diese Wellen an die Ufer. Am 21. Mai 2003 verursachte etwa ein heftiges Erdbeben vor der Küste Algeriens einen schwachen Tsunami an der Küste Mallorcas. Nur ungefähr eine knappe Stunde benötigte der Tsunami, um von der nordafrikanischen Küste bis zu den Balearen zu wandern. Die gut einen Meter hohe „Welle im Hafen“ zerstörte ungefähr hundert Boote.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/atmosphaere/meere/tsunamis/