Selbstreinigende Oberflächen

Roland Wengenmayr

Nicht nur der lästigen Schmiere auf Fensterscheiben könnte die Forschung von Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz bald ein Ende setzen. Die extrem wasser- und blutabweisenden Oberflächen ermöglichen auch selbstreinigende Solarzellen, die Licht besonders effizient sammeln, oder leistungsfähigere Herz-Lungen-Maschinen.

„Diese Lotusblätter habe ich extra frisch aus dem botanischen Garten besorgt“, betont Doris Vollmer. Die Gruppenleiterin in der Abteilung von Hans-Jürgen Butt, Direktor am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz, präsentiert stolz einen Strauß frischer, großer Blätter an langen Stängeln. Deren Oberflächen schimmern geheimnisvoll, und tatsächlich hat die Evolution sie besonders raffiniert gestaltet.

Periklis Papadopoulos, ein junger Postdoktorand aus Vollmers Team, nimmt ein Lotusblatt und lässt Wasser darauftropfen. Der Tropfen verharrt kurz in der kleinen Vertiefung in der Blattmitte, als sei er etwas unschlüssig. Dann gleitet er wie ein kugeliges Miniluftkissenboot vom Blatt herunter, ohne darauf eine nasse Spur zu hinterlassen. Schließlich landet er auf der Hose des Physikers. Der nasse Fleck auf dem Jeansstoff steht in einem eindrucksvollen Kontrast zum Lotusblatt. Das sieht so perfekt trocken aus, als wäre darauf nie ein Wassertropfen gelandet.

Mit dem Lotuseffekt hält die Pflanze aber ihre im Wasser schwimmenden Blätter nicht nur trocken – vor allem bleiben diese sauber. Das abperlende Wasser spült nämlich Schmutz mit sich fort, weshalb der Lotus in einigen Kulturen als Symbol für Reinheit gilt. So kann die Pflanze ein Maximum an Sonnenlicht einfangen. Und genau die Fähigkeit zur Selbstreinigung fasziniert Wissenschaftler, seit der deutsche Botaniker Wilhelm Barthlott in den 1970er-Jahren erstmals Lotusblätter mit einem Elektronenmikroskop untersuchte.

Superhydrophobe Oberflächen

Inzwischen gibt es sogar erste Anwendungen des Lotuseffekts auf dem Markt. Doch so richtig durchsetzen konnten sie sich bislang nicht, weil sie noch zu viele Nachteile haben. Mit neuen Ideen hat Doris Vollmers Team nun dem lästigen Schmierfilm den Kampf angesagt. Zuverlässig selbstreinigende Autoscheiben, Fassadenglas und Solarzellen wären in der Tat ein großer Fortschritt. Genau wie Lotusblätter würden Solarzellen so nicht mehr unter Lichtverlust durch Verschmutzung leiden.

Superhydrophob heißen extrem wasserabstoßende Flächen wissenschaftlich präzise. Eine noch größere Herausforderung aber sind superamphiphobe Oberflächen, lernt man bei Hans-Jürgen Butt, denn an ihnen können auch ölige Substanzen spurenlos abperlen. Erst diese zweite Eigenschaft macht sie auch zur perfekten Antischmierschicht. Für Anwendungen wie die Beschichtung von Solarzellen müssen sie allerdings auch durchsichtig sein, und die Transparenz ist eine echte Herausforderung.

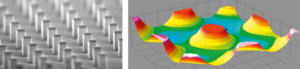

Superhydrophobe oder superamphiphobe Oberflächen sind nicht etwa perfekt glatt, wie man vermuten könnte. Ganz im Gegenteil: Mikroskopaufnahmen von Lotusblättern offenbaren einen komplexen Mikrowald aus baumartigen Erhebungen, die grob zehn Mikrometer breit und hoch sind. Bei noch stärkerer Vergrößerung sieht man, dass sie von feinen Stäbchen bedeckt sind, die einen Durchmesser von wenigen Dutzend Nanometern haben und einige Hundert Nanometer lang sind. Vollmer deutet auf sie und sagt: „Die sind wichtig, damit die Oberfläche der Lotusblätter wirklich superhydrophob wird.“

Die Lotuspflanze hat das Abperlen von Wasser seit vielen Jahrtausenden perfektioniert. Seit Mitte der 1990er-Jahre gelingt es der Forschung, den Lotuseffekt mit künstlichen Mikro- und Nanostrukturen immer besser zu imitieren. Doris Vollmer führt auf dem Rechner eine ganze Sammlung an winzigen Säulen, himbeerartigen Mikrokugeln mit Nanonoppen und anderen Strukturen aus ihrem Labor vor, die alle sehr gut Wasser abperlen lassen können.

Kerzenruß als Vorform

Schwierig wird es, wenn diese Oberflächen zusätzlich Öl, Blut oder Seifenlösungen abweisen sollen, denn diese Flüssigkeiten können viele Materialien benetzen. „Bis vor wenigen Jahren war unklar, ob superamphiphobe Oberflächen überhaupt möglich sind“, erklärt die Physikerin. Erst 2007 gelang Forschern aus den USA ein Durchbruch mit pilzartigen Mikrostrukturen. Inzwischen hat Vollmer, die im Laufe ihrer wissenschaftlichen Karriere eine habilitierte Chemikerin wurde, mit ihrem Team die Entwicklung superamphiphober Materialien vorangetrieben.

Oberflächen, die sogar besonders dünnflüssige Öle nicht benetzen können, sind wissenschaftlich ziemlich anspruchsvoll. Umso verblüffender ist das einfache Herstellungsverfahren, das die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Polymerforschung dafür gefunden haben. Und gerade diese Einfachheit könnte völlig neue technische Anwendungen hervorbringen. Hans-Jürgen Butt arbeitet zum Beispiel an einer selbstreinigenden Membran, die in Herz-Lungen-Maschinen das Blut von Patienten viel effizienter mit Sauerstoff anreichern könnte als heutige Geräte. Doch davon später, zuerst geht es ins Labor.

Dort führt Periklis Papadopoulos vor, wie erstaunlich simpel ihr Rezept für superamphiphobe Beschichtungen funktioniert. Das gilt zumindest für den ersten Schritt, den man zu Hause problemlos nachmachen kann. Der Physiker nimmt ein dünnes Glasscheibchen und eine Kerze. Nachdem er diese entzündet hat, hält er das Glas darüber. Schnell schwärzt es sich mit Kerzenruß. Und diese Rußschicht hat es in sich.

Unter dem Mikroskop zeigt sie sich als ein Konglomerat winziger, erstaunlich gleichmäßig großer Rußkügelchen, die ziemlich ungeordnet aufeinander abgelagert sind. Allerdings ist diese Schicht noch pechschwarz und lässt sich leicht abwischen. Bis zur transparenten und abriebfesteren Beschichtung sind weitere Schritte nötig. Diese funktionieren allerdings nur in einem gut ausgestatteten Labor und erfordern experimentelles Geschick.

Die schwammartige Struktur aus Rußkügelchen liefert nur die Vorform – das ist der Trick. Auf den Ruß dampfen die Forscher jetzt eine flüchtige, organische Siliziumverbindung auf, außerdem erfordert das Rezept eine Prise Ammoniak. Beide Substanzen reagieren auf der Oberfläche der Rußteilchen chemisch zu Siliziumdioxid, also schlicht Glas. Nach und nach werden die Rußkügelchen so von einer dünnen, porösen Glasschicht ummantelt. Die fertig verglaste Struktur erhitzen die Forscher auf 500 Grad Celsius und brennen so den Ruß, der ja im Wesentlichen aus Kohlenstoff besteht, mit Sauerstoff heraus.

Am Schluss bleiben hohle Glaskügelchen übrig – sozusagen farblose, zusammengeklebte Nanochristbaumkugeln. Mit einem Durchmesser von etwa sechzig Nanometern sind sie etwa so klein wie viele Viren. Nun ist die schwammartige Glasschicht durchsichtig. Wie der Blick durch ein Mikroskop zeigt, finden sich in dem Schwamm aus Glaskügelchen Überhänge. Diese sind notwendig, damit eine Oberfläche Wasser und Öl abweist. Damit Öltröpfchen sie garantiert nicht benetzen können, dampfen die Wissenschaftler am Schluss noch eine fluorhaltige Siliziumverbindung auf. „Die Oberfläche stößt Öl dann besser ab als eine Teflonpfanne“, erklärt Periklis Papadopoulos.

Tröpfchen auf Nanostoppelfeldern

Der Postdoktorand zeigt Glasplättchen mit der fertigen superamphiphoben Glasbeschichtung. Etwas milchig sehen sie noch aus. „Die Transparenz verbessern wir gerade“, sagt der Physiker. Er lässt etwas Wasser darauftropfen, das schon bei geringer Neigung des Plättchens wie auf einer perfekten Rutschbahn abperlt. Das ist der Lotuseffekt. Doch noch viel beeindruckender, zumindest für Kenner, ist die Demonstration mit Hexadecan. Dieses dünnflüssige Öl ist zum Beispiel Bestandteil von Heiz- und Schmierölen. Sogar das Hexadecan rollt spurlos ab. Vor wenigen Jahren hätten viele Experten das kaum für möglich gehalten.

Der zarte Glaskugelschwamm ist noch recht empfindlich. Immerhin funktioniert er sogar noch, nachdem eine Weile Sand aus dreißig Zentimetern Höhe daraufgerieselt ist. „Dann sind zwar die oberen Partikel weg, aber wegen der Dicke der Schicht sitzen noch genug auf der Oberfläche“, erklärt Papadopoulos. Die Gruppe arbeitet gerade an einem verbesserten Verfahren, das die Glaskügelchen miteinander verbäckt und die Beschichtung abriebfester macht.

Aber warum weisen solche Mikrolandschaften Wasser- oder Öltropfen so perfekt ab? Am Computer führen Vollmer und Papadopoulos in starker Vergrößerung vor, was mit den Flüssigkeitstropfen passiert. Die Forscher setzen dazu ein besonders hochauflösendes Mikroskop ein, das mit einem sehr feinen Laserstrahl die Tröpfchen auf den Oberflächen abrastert. So ein Gerät heißt Konfokalmikroskop, es liefert den Forschern eine komplette dreidimensionale Information über den Ritt der winzigen Tröpfchen über Mikrowälder und Nanostoppelfelder.

Entscheidend ist dabei, dass die Tröpfchen oben auf den mikroskopischen Säulen, Noppen oder Kugeln aufliegen. Solange sie keinen Kontakt mit der eigentlichen Oberfläche am Boden dieser Strukturen bekommen und diese benetzen können, perlen sie leicht ab. Der Eindruck, dass sich der Tropfen auf dem Lotusblatt wie ein kleines Luftkissenboot bewegt, war nicht falsch. Auf den Mikroskopaufnahmen erinnern die Tropfen auf den superhydrophoben Mikrostrukturen an kleine, kugelige Fakire, die auf Nagelbrettern kauern. Tatsächlich heißt dieses Aufsitzen auf den äußersten Spitzen Fakir- oder auch Cassie-Zustand, weil der Brite A. B. D. Cassie ihn 1944 erstmals wissenschaftlich beschrieben hat. Unter dem Tropfen befindet sich hauptsächlich Luft, und so perlt er leicht von der Oberfläche ab.

Eines wünscht man keinem Fakir: dass er in sein Nagelbrett hineinsackt. Ihre winzigen Wassertropfen bringen die Wissenschaftler in Mainz jedoch dazu, durch den Mikrowald hindurchzurutschen – und beobachten sie dabei. Dann bricht die Superhydrophobizität zusammen. Was dabei auf mikroskopischer Ebene genau geschieht, war bislang unbekannt. Um dahinterzukommen, setzten die Forscher Tröpfchen von wenigen Hundert Mikrometer Durchmesser auf ein Raster feiner Kunststoffsäulen, das sie eigens zu diesem Zweck hergestellt haben: Die Säulen waren zum Beispiel zehn Mikrometer dick und 23 Mikrometer hoch – also etwas untersetzt gestaltet. Solange der Tropfen nur auf ihren oberen Kreisflächen auflag, verhielt sich die dachfreie Mikrosäulenhalle superhydrophob.

Nun ließen die Forscher das Tröpfchen und damit seine Auflagefläche auf dem Säulenraster schrumpfen. Dazu trockneten sie es einfach langsam aus. Im Video – von unten durch den transparenten Boden der Mikrosäulenhalle aufgenommen – sieht man, wie die Kontaktfläche des Tropfens schrumpft. Am zurückgehenden Rand versucht das Wasser, die Säulen oben möglichst lange zu benetzen. Mit immer länger gezogenen Ausstülpungen klammert sich der Tropfen an die Säulen, bevor er sie freigeben muss. Schließlich reißen diese Wasserfäden ab, und ganz plötzlich wird der Tropfen zu einem dunklen Fleck. In diesem Moment reicht die Fläche der Säulenspitzen nicht mehr aus, um ihn oben zu halten. Er sackt auf den Boden durch.

Mögliche Anwendungen

Wie der seitliche Blick zeigt, hängt die Unterseite eines Wassertropfens zwischen der sinkenden Zahl von Säulen, die den schrumpfenden Tropfen oben halten, vorher immer stärker durch. „Das ist so, als würde jemand in einer Hängematte liegen und immer schwerer werden“, kommentiert Doris Vollmer die Bilder. Ihre Gruppe hat anhand dieser hochauflösenden Aufnahmen aufgedeckt, dass Cassies ursprüngliches Modell in einigen Details korrigiert werden muss.

„Anders als bei der Hängematte ist es aber nicht die Schwerkraft, die den Tropfen einsinken lässt, sondern der sogenannte innere Kapillardruck“, sagt Hans-Jürgen Butt. Der Kapillardruck führt dazu, dass sich der Tropfen auch auf der Unterseite abrundet. Das kann er nur, wenn er zwischen den Säulen eindringt. „Der Kapillardruck wächst, wenn der Tropfen schrumpft, dabei steigt die Krümmung seiner Oberfläche, und der Effekt der Oberflächenspannung wird immer größer“, erläutert der Wissenschaftler. Diese Beobachtung bestätigen auch Computersimulationen der Gruppe von Stephan Herminghaus, Direktor am Max-Planck-Institut für komplexe Systeme in Göttingen.

Sobald sich der Tropfen auf dem Boden der Mikrosäulenhalle ausbreitet und der superwasserabweisende Zustand zusammengebrochen ist, befindet er sich in einem Zustand, der nach Robert N. Wenzel benannt ist. Der deutsche Wissenschaftler hat 1936 erstmals beschrieben, wie ein Tropfen grundsätzlich eine raue Oberfläche benetzt.

Die Experimente der Forscher am Max-Planck-Institut für Polymerforschung zeigen mithin, unter welchen Bedingungen ein Tropfen durch eine poröse Oberflächenstruktur hindurchsackt. Demnach hängt dies zum einen davon ab, in welchem Verhältnis die Tropfengröße zur Feinheit der Oberflächenstruktur und zur Größe der Poren steht. Zum anderen entscheidet darüber, wie sich Flüssigkeit und Oberfläche gegenseitig chemisch anziehen oder abstoßen. Deshalb sorgt die fluoridierte Beschichtung bei der superamphiphoben Struktur für eine zusätzliche Abstoßung der Öltröpfchen. Diesen vergeht dadurch sozusagen die Lust, sich so richtig auf der ihnen unsympathischen Oberfläche niederzulassen.

Nach diesem Ausflug in die Theorie des Kontakts zwischen Tropfen und Oberflächen geht es im Gespräch mit Hans-Jürgen Butt um mögliche Anwendungen. Der Physiker kam im Lauf seiner akademischen Karriere von der Biophysik zur Physik und Chemie von Oberflächen. Entsprechend unkonventionell denkt er über Einsatzmöglichkeiten der neuen superamphiphoben Oberflächenstruktur nach. „Meine erste Idee waren künstliche Kiemen“, sagt er, „und da lag dann die Blutwäsche nahe.“ In beiden Fällen hat eine Flüssigkeit, das Blut, über eine Membran Kontakt mit einer anderen Flüssigkeit. Bei Kiemen ist es das sauerstoffhaltige Wasser, bei der Dialyse von Nierenpatienten ist es die Dialyselösung.

Von dort war der gedankliche Sprung nur kurz bis zum Gasaustausch zwischen Blut und Luft, wie er in Lungen geschieht. Oberflächentechnisch gesehen, stellt ein intensiver Kontakt zwischen einer Flüssigkeit und einem Gas eine gewisse Herausforderung dar, wenn die Flüssigkeit in einem Behältnis eingesperrt bleiben soll. Das ist beim Blut, das mit Lungenbläschen in Kontakt kommt, der Fall. Künstliche Lungen sind tatsächlich schon länger in Herz-Lungen-Maschinen etabliert, wie sie im Operationssaal eingesetzt werden. In modernen Geräten sorgen Kunststoffmembranen mit winzigen Poren dafür, dass Sauerstoff ins Blut gelangt und Kohlendioxid aus ihm entfernt wird.

Eine völlig neuartige Membran

Die herkömmlichen Membranen haben allerdings Nachteile. Einer besteht darin, dass die Flüssigkeit in die Membranporen eindringen kann, folglich die Membran benetzt. So schrumpft die Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Luft, weshalb an ihr weniger Gas ausgetauscht wird. Deshalb sind künstliche Lungen auch erheblich weniger leistungsfähig als unsere echten Lungen. Hinzu kommt, dass Blut ein ganz besonderer Saft ist, wie Johann Wolfgang von Goethe seinen Mephisto bemerken ließ. Die für die Gerinnung zuständigen Blutplättchen zum Beispiel drohen die Poren zu verschließen. Es können sich Verklumpungen bilden, die sich lösen und Adern des Patienten verstopfen.

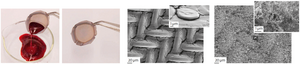

Die Forscher am Max-Planck-Institut für Polymerforschung überlegten, wie sich die Membranen mithilfe ihrer superamphiphoben Strukturen verbessern lassen könnten. „Mir ist es sehr wichtig, eine kreative Diskussionsatmosphäre zu schaffen“, betont Hans-Jürgen Butt. So entstand im Team die Idee, eine völlig neuartige Membran zu entwickeln. Als Grundgerüst dient ein extrem feines Gittergewebe aus rostfreiem Stahldraht. Etwa dreißig Mikrometer dünn sind diese Drähte – ein menschliches Kopfhaar ist grob dreimal so dick.

Ähnlich winzig sind die Öffnungen in dem Stahlnetz, das die Forscher nun von beiden Seiten mit der superamphiphoben Glaskügelchenschicht versehen. Das sorgt für die entscheidende Eigenschaft der neuen Membran: Das Blut kann sie nicht mehr benetzen. Es bleibt auf seiner Seite, und die Luft kommt durch die Membranporen nahezu ungehindert an es heran. Umgekehrt kann das Blut das Kohlendioxid sehr effizient abgeben.

Der Artikel erschien im Magazin „MaxPlanckForschung“, das über die wissenschaftliche Arbeit an den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft berichtet.

MaxPlanckForschung 3|2013 gemäß den Bedingungen der Quelle

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/leben/bionik/selbstreinigende-oberflaechen/