„Digitale Kontaktnachverfolgung alleine reicht nicht“

imago images / photothek

Mithilfe von aufwendigen Simulationen an Hochleistungsrechnern erforscht Tina Pollmann von der Universität Amsterdam eigentlich kleinste Teilchen aus dem Weltall. Doch in den letzten Monaten beschäftigte die Physikerin eine ganz andere Frage: Mit ihren komplexen Methoden untersuchten Pollmann und ihre Kollegen von der Technischen Universität München anstatt kosmischer Teilchen die Auswirkungen der digitalen Kontaktnachverfolgung – etwa mit der Corona-Warn-App – auf den Verlauf der Corona-Pandemie. Welche Parameter dabei eine Rolle spielten und was die Ergebnisse für den Umgang mit der Pandemie bedeuten, berichtet die Physikerin im Interview mit Welt der Physik.

Welt der Physik: Sie haben eine Studie über die digitale Kontaktnachverfolgung während der Corona-Pandemie durchgeführt. Was bedeutet Kontaktnachverfolgung in diesem Fall?

Tina Pollmann: Wenn wir von digitaler Kontaktnachverfolgung sprechen, meinen wir so etwas wie die Corona-Warn-App, die wir in Deutschland verwenden. Man kann sich diese App auf seinem Handy installieren, die dann über die Bluetooth-Schnittstelle mit anderen Smartphones völlig anonym kommuniziert. Wird eine Person positiv auf das Coronavirus getestet, lässt sich das in der App vermerken. Nutzer, die sich in der Nähe dieser Person aufgehalten haben, werden dann über den Risikokontakt informiert. Die Art der Warnung hängt davon ab, wie lange und in welcher Entfernung man anderen Personen begegnet ist.

Was ist das Ziel dieser Art der Kontaktnachverfolgung?

Sinn dieser Methode ist es, Kontakte zu finden, an die man sich vielleicht nicht erinnert oder die man nicht kontaktieren kann: Zum Beispiel eine Person, neben der man im Bus gesessen hat oder mit der man vor einigen Tagen für wenige Minuten gesprochen hat. Die Kontaktpersonen können sich dann isolieren, bevor sie selbst ansteckend sind – damit wird die Infektionskette unterbrochen. Der Vorteil der digitalen Kontaktnachverfolgung ist, dass sie automatisiert ist und flächendeckend funktioniert. Außerdem soll sie die Gesundheitsämter entlasten. Denn bei hohen Infektionszahlen reichen die Kapazitäten oft nicht aus, um manuell alle Kontakte nachzuverfolgen.

Womit haben Sie sich nun in Ihrer Studie beschäftigt?

Wir wollten zunächst wissen, unter welchen Voraussetzungen es grundsätzlich möglich ist, die Pandemie alleine mit digitaler Kontaktnachverfolgung vollständig unter Kontrolle zu bekommen. Da bislang vieles über das Virus und die Krankheit nicht genau bekannt ist, haben wir den Verlauf einer Epidemie in Abhängigkeit dieser Eigenschaften am Computer simuliert. Je nachdem, wie viele die Corona-App nutzen, haben wir dann untersucht, wie viele Personen sich wann anstecken und erkranken, und wie viele in Quarantäne müssen. Das Besondere an diesen Simulationen ist, dass wir die sogenannte Monte-Carlo-Technik benutzen. Das ist eine Methode, die meinen Kollegen und mir aus unserer Forschung in der Teilchenphysik wohlbekannt ist, aber in anderen Studien zum Pandemieverlauf bislang wenig angewandt wurde. Mit dieser Methode können wir das Verhalten einzelner Individuen genau simulieren – dementsprechend rechenaufwendig ist sie aber auch.

Wie funktionieren diese Simulationen?

In die Simulation fließt eine ganze Bandbreite von Faktoren ein. Dazu zählen die Eigenschaften des Virus selbst, zum Beispiel wie leicht es übertragen wird, ebenso wie Informationen über die Erkrankung, wie etwa die Zeit bis zum Ausbruch einer Infektion. Auch Faktoren über die Gesellschaft, beispielsweise wie viele Personen man an einem Tag trifft und ob eine Person überhaupt die Corona-Warn-App nutzt und das Smartphone mitführt, spielen eine Rolle. Das sind sehr vielfältige Parameter und sie alle können für verschiedene Personen sehr unterschiedlich sein und von Tag zu Tag variieren. Deshalb genügt es nicht, den Pandemieverlauf nur mit den Mittelwerten dieser Parameter zu berechnen. Anstatt der Mittelwerte haben wir zufällige Werte für die einzelnen Parameter verwendet. So sind einige Infizierte in der Simulation schon nach einem Tag selbst ansteckend, andere hingegen erst nach zwei Wochen. Einige Leute haben am Tag, an dem sie am ansteckendsten sind, mit niemandem Kontakt, andere wiederum treffen viele andere Personen. All diese Variationen haben wir berücksichtigt, indem wir den Pandemieverlauf mehrere Tausend Male simulierten. Sprich, wir haben jedes einzelne mögliche Szenario simuliert.

Was haben diese aufwendigen Simulationen ergeben?

Die Pandemie ist nur unter Kontrolle zu bekommen, wenn die Reproduktionszahl über einen längeren Zeitraum kleiner als eins ist. Dieser Wert gibt an, wie viele andere Personen eine infektiöse Person im Durchschnitt ansteckt. Wir haben herausgefunden, dass es fast unmöglich ist, dies nur mit einer App, also ohne zusätzliche Maßnahmen zu erreichen. Damit die App alleine das Pandemiegeschehen signifikant bremst, müssten mindestens 90 Prozent der Bevölkerung die App nutzen. Steht die App erst zur Verfügung, wenn schon ein Teil der Bevölkerung infiziert ist, müsste zeitweise sogar bis zu einem Viertel der Bevölkerung gleichzeitig in Quarantäne. Alles unter der Voraussetzung, dass diejenigen, die die App haben, das Smartphone konsequent mit sich führen und sich bei einer Warnung schnellstmöglich testen lassen und entsprechend in Quarantäne begeben. Doch auch wenn die App allein kaum genügt, um die Pandemie zu bewältigen, hilft sie trotzdem, das Infektionsgeschehen einzudämmen, auch wenn weniger Menschen sie nutzen. Denn sie trägt dazu bei, Infektionsketten rechtzeitig zu unterbrechen.

Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus für den Umgang mit der Pandemie?

Einen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf der Pandemie zeigte in unseren Simulationen die Anzahl der Tests: Verdachtsfälle konsequent und schnell zu testen und positive Testergebnisse in der App zu vermerken, stellte sich als maßgeblich heraus, denn die positiv getesteten Personen sind die Ausgangspunkte für die weitere Kontaktnachverfolgung. Das hat auch spezifisch mit diesem Virus zu tun, weil es viele asymptomatische Fälle und solche mit nur milden Symptomen gibt, die sich kaum ohne Tests identifizieren lassen.

Wie kamen Sie ursprünglich auf die Idee, die Methode aus der Teilchenphysik für den Verlauf der Corona-Pandemie zu verwenden?

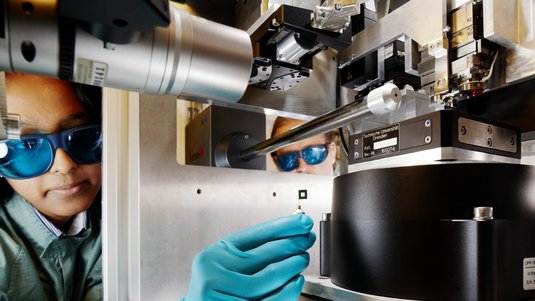

In meiner Forschungsgruppe suchen wir eigentlich nach Dunkler Materie in unserer Galaxie. Dafür versuchen wir die Teilchen der Dunklen Materie mit einem Detektor nachzuweisen. Um solche Detektoren zu entwickeln, führen wir solche aufwendigen Simulationen durch. Dadurch können wir herausfinden, welche Teilchen bestimmte Signale im Detektor auslösen. Als vor einigen Monaten die ersten Prognosen für den Verlauf der Pandemie veröffentlicht wurden, sahen wir, dass sich die Methoden aus unserer Forschung perfekt auf die aktuellen Fragen übertragen lassen. Mit Supercomputern und den Algorithmen, die das Verhalten der Teilchen berechnen, nutzten wir bereits die idealen Werkzeuge, um auch die Auswirkung der digitalen Kontaktnachverfolgung auf die Pandemie zu berechnen. Das war ein einzigartiger Ansatz – niemand sonst in der Epidemiologie verwendete diese Methoden, da sie sehr kompliziert sind. Anstatt das Verhalten kosmischer Teilchen zu berechnen, simulierten wir also nun, wie eine Corona-Warn-App helfen kann, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/leben/digitale-kontaktnachverfolgung-alleine-reicht-nicht/