„Mikroskopisch fein ins Gewebe schauen“

Dirk Eidemüller

In der Medizin nutzt man Röntgenstrahlen bereits seit Langem, um das Körperinnere zu untersuchen. Mit einem neuen Röntgenverfahren lassen sich nun sogar mikroskopische Strukturen in biologischem Gewebe dreidimensional auflösen. Das eröffnet viele neue Möglichkeiten – wie etwa die Untersuchung von Lungen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2. Im Interview mit Welt der Physik spricht Tim Salditt von der Universität Göttingen über die neue Methode.

An welche Grenzen stoßen Mediziner bei Untersuchungen mit Röntgenlicht?

Tim Salditt: Üblicherweise nutzt man Röntgenstrahlen in der Medizin, um Dinge zu durchleuchten. Das ergibt einen zweidimensionalen Schattenwurf, bei dem sich dichteres Gewebe wie Knochen von weicherem Gewebe abhebt. Man kann mithilfe der Computertomografie aus vielen Röntgenbildern auch ein dreidimensionales Bild erstellen. Aber diese Bilder sind nur sehr grob aufgelöst und zeigen keine mikroskopischen Strukturen.

Wie lassen sich stattdessen mikroskopische Strukturen untersuchen?

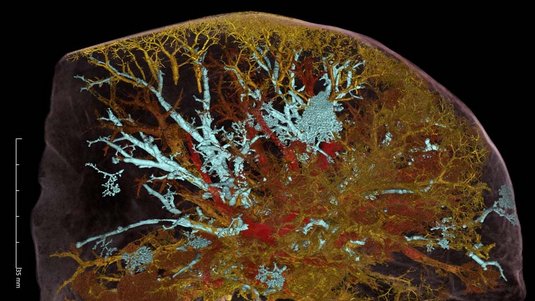

Die feinen Strukturen lassen sich in einem optischen Mikroskop erkennen – etwa indem man bei einer Biopsie oder Autopsie eine Gewebeprobe nimmt. Diese wird zuerst in dünne Scheibchen geschnitten, angefärbt und dann untersucht. Mithilfe einer von uns entwickelten Methode lassen sich jetzt die Vorteile beider Verfahren kombinieren. Wir können mikroskopisch fein in das Gewebe hineinschauen, dabei aber auch tiefer ins Gewebe eindringen – ohne es in Scheibchen schneiden zu müssen. Dadurch können wir die Gewebestruktur in allen drei Dimensionen korrekt darstellen und das auch bei einer höheren Auflösung als mit konventionellen Lichtmikroskopen.

Wie ist das möglich?

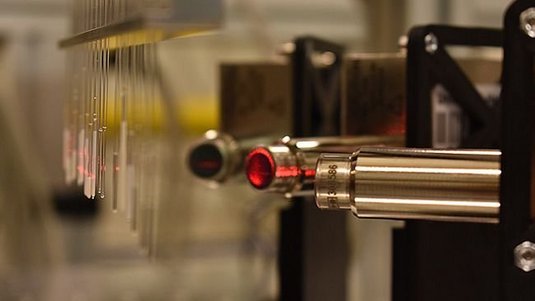

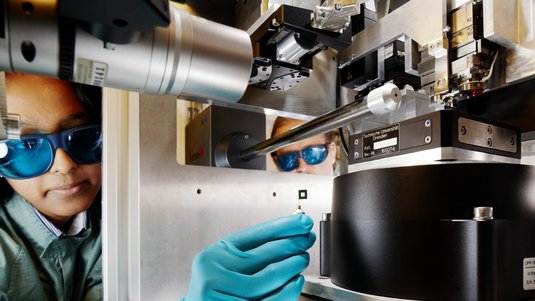

Wir nutzen keine gewöhnlichen Röntgenquellen, sondern kohärentes Röntgenlicht. Diese Strahlung weist Charakteristiken auf, die man von Laserstrahlen kennt. Solche kohärenten Röntgenstrahlen lassen sich aber leider nicht mit herkömmlichen Röntgenquellen erzeugen – jedenfalls nicht in der erforderlichen Intensität. Deshalb führen wir unsere Experimente am Elektronenspeicherring Petra III am Forschungszentrum DESY durch. Dort wird von beschleunigten Elektronen extrem starkes und scharf gebündeltes Röntgenlicht abgestrahlt. Ein gewisser Teil der Strahlung besitzt Eigenschaften von Laserlicht. Mit einem Röntgenwellenleiter, den man sich ähnlich vorstellen kann wie eine Glasfaser für optisches Licht, filtern wir die nicht-kohärenten Anteile heraus und lenken dann das verbleibende, kohärente Röntgenlicht auf unsere Probe.

Wie entsteht dann ein scharfes Bild?

Die vom Wellenleiter durchgelassene Intensität entspricht zwar nur einem kleinen Bruchteil der ursprünglichen Strahlung. Dennoch lassen sich mit der Röntgenstrahlung auch Bilder von Gewebe aufnehmen, das überhaupt nicht absorbiert – mit normalem Röntgenlicht wäre hier nichts zu sehen. Aus diesen Bildern können wir die Gewebestruktur in großer Genauigkeit ermitteln. Schließlich drehen und wenden wir die Probe auch im Röntgenstrahl, um ein möglichst vollständiges dreidimensionales Bild zu erhalten.

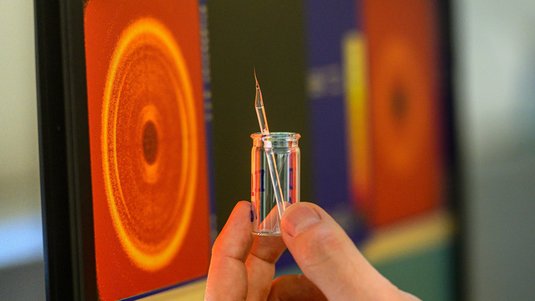

Wie groß sind die von Ihnen untersuchten Proben?

Die Proben können kleiner als ein Millimeter bis hin zu einigen Zentimetern groß sein. Wir können mit dem neuen Verfahren auch rein- und rauszoomen. Dabei haben wir unterschiedliche Einstellungen: Schnellere, aber nicht ganz so präzise Überblickscans liefern innerhalb von nur anderthalb Minuten ein dreidimensionales Bild. Das aufwendigere Verfahren dauert rund eine Stunde, liefert aber ein Bild mit Pixelgrößen bis unterhalb von zwanzig Nanometern – und das auch aus einer Tiefe von mehreren Millimetern im Gewebe. Mit optischen oder elektronenmikroskopischen Verfahren ist das unmöglich.

Welche Arten von Krankheiten lassen sich damit analysieren?

Wir haben die Technik vor allem mit Blick auf die Neurologie und die Kardiologie entwickelt, also um Nervenzellen und Herzkrankheiten zu untersuchen. Aber wir hatten in diesem Frühjahr auch Lungengewebe von Patienten mit schweren Verläufen einer Covid-19-Infektion unter der „Röntgenlupe“. Dabei konnten wir Schäden an den Lungenbläschen erstmals dreidimensional darstellen. Die Pathologen und Lungenspezialisten, mit denen wir zusammenarbeiten, können aus den dreidimensionalen Bildern mehr über die Mechanismen einer Covid-19-Infektion in der Lunge lernen. Für die Experimente erweist es sich übrigens als besonders vorteilhaft, dass wir mit unserer Methode in das Gewebe rein- und rauszoomen können. Denn so entdeckt man interessante Stellen, die man sonst in einem Schnittbild ohne Glück gar nicht finden würde.

Geht es dabei eher um das Grundverständnis von Krankheiten oder auch um therapeutische Diagnostik?

Die Proben stammen vor allem aus Autopsien. Die Untersuchungen dienen deswegen in erster Linie der Analyse der Wirkmechanismen einer Krankheit. Aber in einigen Projekten diskutieren wir mit Medizinern auch neue Möglichkeiten für die Diagnostik – auf der Grundlage von Biopsien, die etwa während einer Operation entnommen und in der Pathologie bewertet werden müssen. In Zukunft könnte man sogar daran denken, automatisierte Untersuchungen an einer Vielzahl von Gewebeproben durchzuführen. Innerhalb von zwei bis drei Tagen könnten die Proben mit einem entsprechenden Befund – auch auf der Basis automatisierter Bilderkennung – zu den unterschiedlichen Universitätskliniken in Deutschland zurückgeschickt werden.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/leben/mikroskopisch-fein-ins-gewebe-schauen/