Klare Sicht auf scharfe Kanten

Brigitte Stahl-Busse

Mit ausgeklügelten mathematischen und technischen Methoden gelingt es, immer schärfere Einblicke in Kristallstrukturen zu erhalten.

Der Weg ins Jülicher Institut für Mikrostrukturforschung lohnt sich nicht nur für Materialwissenschaftler oder Mikroskopie-Experten, sondern auch für Kunstliebhaber: Überall – an den Wänden des Treppenhauses und der Flure, auf jedem Büro- und Labortisch – springen dem Besucher Bilder mit bizarr-schönen Mustern und Farben ins Auge. Einige erinnern an Paradiesblumen (Bild 1), andere frappierend an die geriffelte Oberfläche einer Muskatnuss-Reibe (Bild 2). Beide Vermutungen sind falsch. Kristalle sind es, die hier mit Hilfe eines Transmissions-Elektronenmikroskops (TEM) ihre ganze Schönheit und so manches Geheimnis ihrer inneren Struktur offenbaren.

„Das Ziel unserer Arbeit ist es,“ erklärt der Physiker Dr. Andreas Thust, „mit ausgeklügelten mathematischen und technischen Methoden immer schärfere Einblicke in verschiedene Kristallstrukturen zu erhalten.“ Längst hat die Industrie entdeckt, welches Juwel hier geschliffen wird: „Die Methoden und die Software, die wir entwickeln,“ fügt Thust stolz an, „bringen dem Institut einiges an Drittmitteln ein. Unsere Arbeitsgruppe ist ein klassisches Beispiel dafür, dass auch Ergebnisse aus der Grundlagenforschung sehr attraktiv für die Industrie sein können.“ Das liegt zum einen daran, dass Thust und seine Kollegen einzigartige Einblicke in Materialien ermöglichen, die beispielsweise für die Halbleiterindustrie eine große Rolle spielen. Noch viel größeres Interesse besteht an den ausgefuchsten Programmier-Methoden und den umfangreichen mathematischen Algorithmen, die der junge Wissenschaftler und sein Kollege Dr. Markus Lentzen mit dem Ziel entwickeln, das TEM grundlegend zu verbessern, die Bildauswertung zu optimieren und zu beschleunigen. Gemeinsam mit dem Materialforscher Dr. Chun Lin Jia – der nur zwei Bürotüren weiter über unzähligen Fotos brütet – und dem Doktoranden Ronald Rosenfeld, wurden diese Programme vielfach auf ihre Praxistauglichkeit überprüft.

Das Grundprinzip des TEM – das auch als Durchstrahlungselektronenmikroskop bezeichnet wird – ist einfach: Man lässt einen Elektronenstrahl auf ein Präparat fallen, das so dünn ist, dass es für Elektronen transparent ist. Nach dem Durchgang durch das Präparat – etwa einen Kristall – werden die austretenden Elektronen durch ein elektromagnetisches Linsensystem geführt und von diesem zu einem stark vergrößerten Bild zusammen gestellt.

Blick durch den Flaschenboden

„Die Krux an der Sache ist aber,“ sagt Andreas Thust, „dass die Abbildungsqualität eines herkömmlichen TEM vergleichbar ist mit dem Boden einer Sektflasche, den man als Linse für ein Lichtmikroskop einsetzen würde.“ Wenn es nach den Gesetzen der Optik zuginge, sollte die Transmissions-Elektronenmikroskopie mit einer Wellenlänge von etwa ein bis zwei Picometer (ein tausendstel Nanometer) Objektdetails im Picometerbereich darstellen können. „Aber die Wirklichkeit sieht anders aus“, bedauert Thust. „Im besten Fall erreichen wir ein Auflösungsvermögen von einem Zehntel Nanometer – also hundertmal schlechter als prinzipiell möglich.“ Der Qualitätsverlust hat mehrere Ursachen: Erstens kann man zur Beleuchtung des Objekts aus technischen Gründen weder einen perfekt parallelen noch einen energetisch völlig scharfen, d.h. monochromatischen, Elektronenstrahl verwenden. Hinzu kommt zweitens eine enorme Verzerrung des Bildes durch die herkömmlichen elektromagnetischen Linsen. „Die Abbildungsqualität wird bei zunehmender Auflösung so schlecht,“ fügt Markus Lentzen an, „dass eine ad-hoc-Interpretation der Abbildungen in der Regel kaum noch möglich ist. Insbesondere der sogenannte Delokalisationseffekt, der beschreibt, dass Elektronen an völlig anderen Stellen im Bild registriert werden, als es ihrem Ursprungsort im Objekt entspricht, führt zu einer irritierenden Verwischung des Bildkontrasts. Diese Verwischung erstreckt sich über Bildbereiche, deren Durchmesser ein vielfaches der technisch erzielten Auflösung beträgt.“

Begehrte Früchte der Wissenschaft

Um dennoch gestochen scharfe Bilder zu erhalten, schicken die Wissenschaftler die am Mikroskop erhaltenen Bildinformationen durch mehrere Schleifen einer Simulationsrechnung. „Früher brauchte ich für eine Bildrekonstruktion einen Hochleistungsrechner und mehrere Stunden,“ erklärt Dr. Thust, „heute schafft ein Laptop das Gleiche in zehn Minuten.“ Dieser Erfolg ist allerdings weniger den heute verfügbaren besseren Computerchips zuzuschreiben. „Die von uns entwickelten Computerprogramme mit ausgefeilten mathematischen Algorithmen, kombiniert mit einem fundierten Verständnis der physikalischen Phänomene, die beim TEM zu beachten sind, haben den Fortschritt gebracht.“

Als Fernziel sieht Thust die Online-Auswertung am Mikroskop vor sich. Weitere von ihm entwickelte Programme sollen es in Zukunft auch dem Ungeübten sofort ermöglichen, die atomare Struktur des Objekts zu erkennen. Die Halbleiterindustrie ist in hohem Maße an diesen Software-Paketen interessiert. Denn in den immer kleineren Bauteilen für Computerchips und Transistoren zählt jedes Atom, das auf einem ganz bestimmten Platz im System seinen Dienst leistet. Mit Hilfe des TEM können Fehler im Herstellungsprozess zuverlässig nachgewiesen werden. Eine schnellere Auswertung könnte die Untersuchungszeiten enorm verkürzen, Kosten einsparen sowie Routine-Kontrollen erlauben.

Intelligente Trennung mit Sprechverbot

Möglich wird diese optimierte Bildauswertung durch einen intelligenten Schachzug: Die Elektronen, die das Objekt durchdrungen haben, liefern zwei Informationen: die Amplitude der austretenden Elektronenwelle und die Phase. Unter der Amplitude versteht man die Höhe einer Welle und als Phase wird die Verschiebung der Welle relativ zur ungestreuten Welle bezeichnet. Das Elektronenmikroskop vermischt bei der anschließenden zweidimensionalen Projektion diese beiden Informationen. Mit den bisher verfügbaren Verfahren der Bildrekonstruktion wurde ausschließlich diese Mischinformation genutzt.

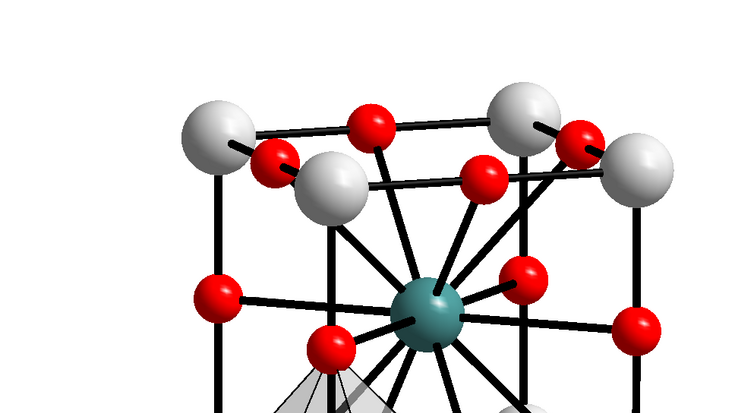

Andreas Thust und seine Kollegen hingegen trennen auf mathematischem Weg Amplitude und Phase wieder voneinander und können so die optischen Unzulänglichkeiten des Mikroskops rechnerisch beseitigen. So gewinnen sie die bestmögliche Abbildung. Für die Rückrechnung benötigen die Forscher zirka 20 Aufnahmen pro Objekt mit unterschiedlichen Schärfeeinstellungen – im Fachjargon Defokussierung genannt (Bilder 3a und 3b). Auch hier liegt die Tücke im Detail: „Da wir es mit atomaren Maßstäben zu tun haben, wandern unsere Proben zwischen zwei Aufnahmen. Es reicht wenn im Mikroskopraum jemand spricht oder der Bürostuhl knarrt – und schon ist der gesamte Versuch zerstört“, berichten die Forscher. Trotzdem gelang es der Arbeitsgruppe kürzlich, die Fachwelt mit detaillierten Bildern von einer einzigartigen polygonartigen Atomanordnung in einer Bariumtitanat-Probe zu begeistern (Bild 4). Ein von diesem Bild abgeleitetes atomares Strukturmodell (Bild 5) verdeutlicht den Erkenntnisgewinn durch das neue Rekonstruktionsverfahren.

Markus Lentzen schaut mit Spannung in die Zukunft: „Ständig werden neue Material-Kombinationen getestet – beispielsweise auf dem Gebiet der Elektrokeramiken oder Supraleiter. Wir erhalten dann völlig neue Strukturen, die wir mit unseren Methoden sehen, im Detail erkennen und interpretieren können.“

Eine Brille für Elektronenmikroskope

Eine andere Möglichkeit, den Blick durchs Elektronenmikroskop zu schärfen, hatten Wissenschaftler des gleichen Instituts schon 1998 entdeckt: Gemeinsam mit der Technischen Universität Darmstadt und dem Europäischen Molekularbiologischen Laboratorium in Heidelberg (EMBL) war es den Jülicher Forschern gelungen, ein Elektronenmikroskop mit fehlerkorrigierter Optik zu bauen und zu testen. Regelmäßig pilgern seither aus aller Welt Abgesandte der Industrie in die Kellerräume des Jülicher Instituts, um einen Blick auf den bisher einzigen Prototypen dieses verbesserten Mikroskops zu ergattern (Bild 6). Viel zu sehen ist auf den ersten Blick nicht. Lediglich ein zirka 25 Zentimeter langes silberfarbenes Teilstück, das nicht recht in das dezent graue Design des über zwei Meter hohen Monstrums passen will, weist auf die Neuerung hin. Unzählige Drähte springen aus Bohrungen hervor und vereinen sich hinter dem Mikroskop zu einem unübersichtlichen Gewusel.

Ein Hauptproblem bei Elektronen- wie bei Glaslinsen ist die „sphärische Aberration“: Strahlen, welche die Linse nahe dem Rand passieren, werden zu stark abgelenkt – das Bild verschwimmt. In Lichtmikroskopen und Kameras ordnet man deshalb mehrere Sammel- und Zerstreuungslinsen hintereinander an. Deren Störungen sind entgegengesetzt und gleichen sich somit aus. In Elektronenmikroskopen war eine Korrektur bisher nicht möglich, weil es keine Zerstreuungslinsen für Elektronen gab. Zwar fand der Wissenschaftler Otto Scherzer vor fast genau fünfzig Jahren eine Lösung, wie man die Fehler von Elektronenlinsen mit Hilfe unrunder Linsen korrigieren könnte. Doch realisieren ließ sie sich mit den damaligen Mitteln nicht: Die dafür nötigen äußerst stabilen elektrischen Spannungen, hocheffektiven Computersteuersysteme und feinmechanischen Methoden waren zu Scherzers Zeit noch nicht verfügbar.

Die Berechnungen für das nun in Jülich gebaute Korrektursystem machte Dr. Harald Rose, Professor für Angewandte Physik an der Technischen Universität Darmstadt, Ende der 80er Jahre. Er ersann eine Methode, mit dem die sphärische Aberration ausgeglichen werden kann. Die klassische runde Elektronenlinse wird mit unrunden Elementen, magnetischen Sechspolen, kombiniert. Sie korrigieren – ähnlich wie eine Brille – die Fehlsichtigkeit, so dass ein weitgehend fehlerfreies optisches System entsteht.

Neue Dimensionen

Die Darmstädter Berechnungen bildeten dann die Grundlage eines über fünf Jahre laufenden Projekts der Volkswagen-Stiftung, in dem Dr. Maximilian Haider vom EMBL gemeinsam mit Prof. Harald Rose und Prof. Dr. Knut Urban vom Forschungszentrum Jülich ein Korrektursystem für ein kommerziell erhältliches Elektronenmikroskop entwickelten. Diese Korrektur wird über zwei hintereinandergeschaltete Elemente erreicht. Jedes der beiden enthält zwölf Spulen, von denen jede ein Magnetfeld produziert. Die Spulen werden mit einem Computerprogramm so angesteuert und justiert, dass ihre Magnetfelder den Elektronenstrahl des Mikroskops in der gewünschten Weise korrigieren. So gelang es den Forschern, das interpretierbare Auflösungsvermögen von 0,24 auf 0,13 Nanometer fast zu verdoppeln.

Das Jülicher Gerät ist das Vorbild völlig neuer Generationen von Elektronenmikroskopen. Entwicklungsprojekte laufen in Deutschland, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aber auch in Japan und den USA. Mikroskopie-Spezialist Markus Lentzen beschreibt den aktuellen Stand der Entwicklung: „Zur Zeit sind noch sehr viele Handgriffe nötig, um das System zu justieren. Es wird einige Zeit dauern, bis das alles mit einem Knopfdruck funktioniert. Im Mittelpunkt steht für uns im Moment vor allem die Automatisierung.“ Obwohl der Prototyp noch nicht routinemäßig für Materialuntersuchungen eingesetzt wird, überzeugten erste Aufnahmen, beispielsweise eines Goldkristalls, durch gestochen scharfe Kanten (Bild 8), wie sie bei einem unkorrigierten Mikroskop gleicher Auflösung niemals sichtbar wären.

Forschen in Jülich, Nr. 2/00

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/analyse-von-materialien/elektronenmikroskopie/klare-sicht-auf-scharfe-kanten/