Positronenspektroskopie

Franziska Konitzer

Das Antiteilchen des Elektrons – das Positron – eignet sich als nanoskopisches Sondenteilchen, mit dem sich selbst einzelne fehlende Atome in einem Kristall nachweisen lassen. Wie das funktioniert, erklärte Christoph Hugenschmidt von der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz, kurz FRM II, in unserem Podcast. Hier finden Sie den Beitrag zum Nachlesen.

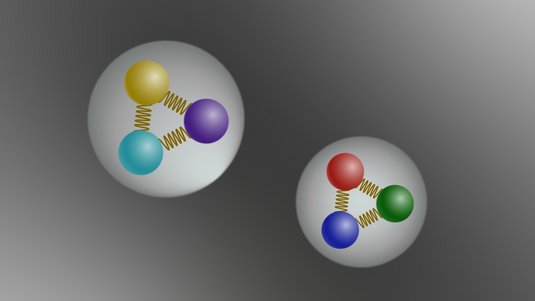

Wir und alles um uns herum bestehen aus Atomen und diese wiederum aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Seit rund achtzig Jahren weiß man, dass zu diesen Teilchen, oder allgemeiner zu Materie, ein Gegenstück existiert – die Antimaterie. So gleicht beispielsweise das Positron dem Elektron in allen Aspekten – außer in der elektrischen Ladung, denn diese ist beim Positron positiv. Inzwischen lässt sich Antimaterie nicht nur künstlich erzeugen und erforschen, sondern Wissenschaftler setzen die Antiteilchen sogar dazu ein, um Erkenntnisse über die gewöhnliche Materie zu gewinnen.

Christoph Hugenschmidt: „Das Interesse in der Positronenforschung liegt vor allem darin, nicht perfekte, ideale Festkörper zu untersuchen, wie man sie aus dem Lehrbuch kennt. Das Interesse liegt hier vielmehr darauf, kleinste Material- und Kristalldefekte nachzuweisen, die beispielsweise darin bestehen, dass einzelne Atome fehlen, sprich: Löcher im Gitter vorhanden sind.“

Die Neutronen werden hier in einem Forschungsreaktor erzeugt und anschließend unter anderem dazu verwendet, Positronen herzustellen. Um die Antimaterie zu gewinnen, sind allerdings mehrere Schritte nötig. Zunächst lenken die Forscher die Neutronen auf eine Folie aus Cadmium.

„Cadmium kennt man in der Neutronenforschung als perfekten Neutronenabsorber. Das heißt, dass es wie ein Schwarzes Loch wirkt und alle thermischen Neutronen einfängt. Dieser Prozess führt dazu, dass man hochenergetische Gammastrahlung erzeugen kann.“

Die energiereiche Gammastrahlung leiten die Wissenschaftler auf eine rund hundert Mikrometer dicke Platinfolie. Die Gammaphotonen treten mit den Atomen darin in Wechselwirkung, wobei ihre Energie in Materie beziehungsweise Antimaterie umgewandelt wird. Diese sogenannte Paarerzeugung lässt sich mit einer berühmten Formel verstehen.

„Also gemäß der Einsteinschen Relation E = mc2 kann man aus reiner Strahlungsenergie immer zu gleichen Anteilen Teilchen und deren Antiteilchen herstellen. Im niederenergetischsten Prozess ist das genau ein Paar von einem Elektron und einem Positron“.

Pro Sekunde rund eine Milliarde Positronen

E = mc2 beschreibt die Äquivalenz von Masse und Energie. Das bedeutet: Soll ein Photon in ein Elektron und ein Positron umgewandelt werden, so muss die Energie des Photons mindestens der Ruheenergie "E" dieser beiden Teilchen entsprechen. Diese Ruheenergie ergibt sich aus der Masse "m" der Teilchen multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat – c2. Die Gammastrahlung, die am FRM II zur Paarerzeugung verwendet wird, hat eine Energie von mehreren Megaelektronenvolt. Das ist genug, um ein Elektron und ein Positron zu erzeugen, denn diese haben zusammen eine Ruheenergie von rund einem Megaelektronenvolt. Die restliche Energie der Gammastrahlung wird in Bewegungsenergie umgewandelt.

„Das Spektrum der produzierten Positronen ist sehr breit, das heißt, dass auch hochenergetische Positronen erzeugt werden. Die Platinfolienstruktur hat in unserem Fall die Eigenschaft, Positronen sehr effizient zu kühlen. Auf diese Weise erhält man sehr niedrige Energien und schafft es so, einen monoenergetischen Positronenstrahl zu extrahieren.“

So lassen sich pro Sekunde rund eine Milliarde Positronen mit der gleichen Energie erzeugen. Schließlich lenkt ein Magnetfeld diesen Antiteilchenstrahl einige Meter durch ein Ultrahochvakuum und auf die zu untersuchende Probe. Treffen die Positronen dort auf die Elektronen im Material, werden sie wieder vernichtet. Die Annihilation, oder Paarvernichtung, ist der entgegengesetzte Vorgang zur Paarerzeugung. Je ein Positron und ein Elektron werden in Gammastrahlung umgewandelt. Die Messung dieser Strahlung liefert den Forschern viele Informationen über das Material, aus dem sie stammt. Wie weit ein Positron in die Probe eindringt, bevor es vernichtet wird, hängt von seiner Bewegungsenergie ab.

„Der wesentliche Vorteil bei der Anwendung eines monoenergetischen Positronenstrahls liegt darin, dass man gezielt die Oberfläche untersuchen kann oder aber bei Erhöhung der Strahlenenergie oberflächennahe Schichten oder dünne Schichten untersuchen kann. Man kann sogar Volumeninformationen erhalten, wenn der Positronenstrahl hochenergetisch ist.“

In einem perfekten Kristallgitter dauert es rund hundert Picosekunden, also Bruchteile der Milliardstel einer Sekunde, bevor das Positron auf ein Elektron trifft. Weist das Kristallgitter der Probe allerdings Defekte auf – fehlen also einzelne Atome darin – wirkt sich das auf die Lebensdauer der Positronen aus.

„Das Positron als Sondenteilchen im Kristallgitter ist deshalb so sensitiv auf Defekte, weil ein fehlendes Atom dort ein attraktives Potential für Positronen darstellt. Das heißt, das Positron fällt gewissermaßen in eine Art Loch und lebt dort sozusagen länger als im ungestörten Kristallgitter. Diese längere Lebensdauer vom Positron lässt sich im Experiment über zeitaufgelöste Spektroskopie bestimmen.“

Über diese sogenannte Positronenannihilationsspektroskopie lassen sich tatsächlich einzelne Fehlstellen in einer Probe nachweisen.

Hohe Sensitivität

„Die Sensitivität der Positronenspektroskopie ist enorm hoch. Wenn man sich vorstellt, dass zehn Millionen Atome in einem regelmäßigen Kristallgitter angeordnet sind, dann hat das Positron beim kleinsten Effekt – sprich, ein Atom fehlt – die Sensitivität, um eben genau dieses fehlende Atom detektieren zu können.“

Außerdem wird die Probe während des Experiments nicht zerstört. Denn obwohl einige Elektronen zusammen mit den Positronen zerstrahlen, hat dies kaum Auswirkungen auf das Material an sich.

„Eine Milliarde Positronen, die wir maximal in einem Probenmaterial implantieren ist noch vergleichsweise gering gegenüber den rund 1023 Atomen, die man pro Kubikzentimeter hat.“

Wie ein Material auf der mikroskopischen Größenskala beschaffen ist, beeinflusst seine makroskopischen Eigenschaften. Deshalb können schon kleine Defekte im Material Auswirkungen auf seine Funktion haben; beispielsweise können sie die elektrische Leitfähigkeit eines Materials beeinflussen.

„Neben den reinen Grundlagenexperimenten, die wir mit dem Positronenstrahl durchführen, wird dieser auch für anwendungsnahe Forschung verwendet. Hierunter verstehen wir die Defektspektroskopie gerade in innovativen Materialien. Das können neue Festkörperlegierungen, Metalllegierungen oder aber auch kleinste Materialdefekte in Halbleitermaterialien sein, die eine herausragende Rolle in der ganzen Computertechnologie oder Mobilfunktechnologie spielen.“

Momentan arbeiten Christoph Hugenschmidt und seine Kollegen an einer weiteren Verbesserung der Positronenquelle – dabei soll ihre Intensität auf das Dreifache erhöht werden.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/analyse-von-materialien/positronenspektroskopie/