Inseln im Kristallsee

Bilder und Filme, die Jülicher Wissenschaftler aufgenommen haben, eröffnen faszinierende Einblicke in den Mikrokosmos: Atome lagern sich auf Metall- oder Halbleiteroberflächen an, bilden Inseln, türmen sich zu Hügeln auf oder gruppieren sich plötzlich um. Dabei lassen sie die Forscher Gesetzmäßigkeiten erkennen, die zur Konstruktion neuer elektronischer und optischer Bauelemente ausgenützt werden können.

Wenn Bert Voigtländervom Institut für Grenzflächenforschung und Vakuumphysik lässt Siliziumkristalle mit Hilfe der sogenannten Molekularstrahlepitaxie wachsen: Dabei beschießt er die Oberfläche des Kristalls mit einem Strahl aus Siliziumatomen. Am Anfang eines Experimentes reicht die Zahl der Atome nicht aus, um die Oberfläche vollständig zu bedecken. Doch die Atome verteilen sich nicht zufällig auf dem Kristall. Sie ordnen sich in Form dreieckiger Inseln an. Die kleinsten - so genannte Elementarinseln - bestehen dabei lediglich aus 51 Atomen. „Misst man die Ausdehnung der größeren Inseln, stellt man fest, dass sie besonders häufig genau aus 4 (22), 9 (32), 16 (42)... dieser kleinen Elementarinseln zusammengesetzt sind“, sagt Voigtländer. Woher kommt diese Vorliebe für Quadratzahlen?

Mit einem Rastertunnelmikroskop, das am IGV eigens konstruiert wurde, um diese Wachstumsprozesse ohne Unterbrechung beobachten zu können, kam der Physiker dem Zahlenrätsel auf die Spur. Bisher mussten die Wissenschaftler das Kristallwachstum für die Aufnahme eines rastertunnelmikroskopischen Bildes unterbrechen: Der Strahl aus Atomen wird abgestellt, der Kristall aus der Wachstumskammer genommen und zum Mikroskop gebracht. Mit dem Gerät im IGV können dagegen Silizium oder andere Materialien mit Atomen bedampft und gleichzeitig mit dem Mikroskop untersucht werden. Dabei entdeckten die Forscher, dass das Inselwachstum schubweise verläuft: Während des Beschusses mit Atomen behält eine perfekt dreieckige Insel mehrere Minuten lang ihre Form. Doch sobald Atome es einmal geschafft haben, sich an einer Inselseite festzuhalten, lagert sich sehr schnell eine komplette Reihe von neuen Elementarinseln an. Wenn die Reihe vollständig ist, dann ist das gesamte Gebilde wieder ein Dreieck, das wiederum für längere Zeit unverändert bleibt.

„Perfekt dreieckige Inseln sind besonders stabil“, fasst Voigtländer die Beobachtungen zusammen. So erklären sich die magischen Größen: Eine exakte Dreiecksform erreichen die Inseln nur dann, wenn sie genau aus 22, 32, 42... Elementardreiecken aufgebaut sind.

Selbstorganisation im Mikrokosmos

Das Wachstum dieser Siliziuminseln zeigt, dass sich Atome von ganz alleine in bestimmten Formen anordnen können. Diese Selbstorganisation im Mikrokosmos ist technologisch interessant. Denn wenn die Leistungsfähigkeit elektronischer Bauteile - beispielsweise in Computern, Handys, Geldkarten oder Sensoren - weiter gesteigert werden soll, müssen immer kleinere Strukturen kontrolliert hergestellt werden. Zwar können heute schon mit dem Rastertunnelmikroskop einzelne Atome auf einer Oberfläche umhergeschoben und wenige Millionstel Millimeter große Bauwerke errichtet werden, doch diese Methode ist viel zu langsam und zu teuer für den industriellen Einsatz. Vielversprechender ist es, die Selbstorganisation der Atome geschickt auszunutzen.

Wenn Voigtländer immer weiter Siliziumatome auf die Kristalloberfläche prasseln lässt, dann wachsen die dreieckigen Inseln zusammen und bilden schließlich eine glatte Schicht, die ein Atom hoch ist. Einlagige Schichten entstehen zunächst auch, wenn der Wissenschaftler Germanium auf einen Siliziumkristall aufdampft. Nach einer kritischen Schichtdicke von drei atomaren Lagen ändert sich das Wachstum jedoch abrupt: Die Germaniumatome beginnen, sich auf dem Siliziumkristall zu pyramiden-, hütten- oder kuppelförmigen Inseln aufzutürmen. Die Ursache liegt in einem kleinen Unterschied im Kristallbau von Silizium und Germanium: Zwar sind die Atome in beiden Materialien auf die gleiche Weise angeordnet. „Doch der Abstand der Atome ist im Germanium natürlicherweise vier Prozent größer als im Silizium“, erläutert Voigtländer. Wenn Germanium auf Silizium aufwächst, führt das zu Verspannungen, die durch die Bildung der Inselgebirge verringert werden.

„In manchen Handys gibt es bereits Transistoren, in denen Silizium mit Germanium kombiniert ist“, sagt Michael Goryll, Physiker am Institut für Schicht- und Ionentechnik (ISI). In Bauelementen aus Silizium und Germanium sind die Elektronen beweglicher als in herkömmlichen aus Silizium. Das ist vorteilhaft, wenn besonders schnelles Schalten gefordert ist - also da, wo es um hohe Frequenzen geht. In dieser Hinsicht noch besser sind III-V-Halbleiter, beispielsweise Galliumarsenid. Doch mit diesen gibt es ein anderes Problem: Sie sind nicht in die weit verbreitete Siliziumtechnologie integrierbar, wie die Fachleute sagen. Das heißt: Bauelemente aus III-V-Halbleitern können nicht auf einen Siliziumchip aufgebracht werden, was die Miniaturisierung einschränkt und die Geräte teuer macht, in denen III-V-Halbleiter statt Siliziumchips eingesetzt werden.

Vom Störfaktor zum Bauelement

Herkömmlich beruhen alle Konzepte für elektronische Bauelemente auf der Möglichkeit, dünne glatte Schichten aus halbleitenden Materialien herzustellen. Das gilt auch für die heute eingesetzten Silizium-Germanium-Transistoren: Sie enthalten einen so geringen Germanium-Gehalt, dass Inselbildung vermieden werden kann. Doch der rasche Fortschritt in der Bauelement-Miniaturisierung macht die Inseln für die Industrie zunehmend attraktiv: „Inzwischen sind manche Strukturen auf kommerziellen Computerchips nur noch 200 Nanometer (Millionstel Millimeter) breit. Man stößt damit in Größenbereiche vor, in denen man mit den maximal 150 Nanometer breiten Germiuminseln etwas anfangen kann“, erläutert Goryll. Was zunächst als Störfaktor in Erscheinung trat, wird so vielleicht bald zum Baustein mikroelektronischer Schaltungen.

Goryll erforscht das Wachstum von Germanium auf Silizium unter einem etwas anderen Blickwinkel als Voigtländer: Er betrachtet die Germanium-Inseln mit dem Rasterkraftmikroskop, das für kleinere Vergrößerungen besser geeignet ist als das Rastertunnelmikroskop und mit dem Untersuchungen weniger aufwendig sind. Außerdem lässt er die Inseln mit einem Verfahren entstehen, das in der Industrie - etwa in der Computerchip-Produktion - weit häufiger eingesetzt wird als die Molekularstrahlepitaxie. Denn dieses CVD (Chemical Vapor Deposition)-Verfahren hat den Vorteil, dass sich Stoffe vergleichsweise schnell auf einer Oberfläche abscheiden lassen. Goryll leitet das Gas Germaniumwasserstoff in eine kleine Reaktionskammer, wo es sich bei hohen Temperaturen in Germanium und Wasserstoff zersetzt. Das Germanium schlägt sich dann auf Siliziumkristallen nieder, die sich in der Kammer befinden.

Um künftig in elektronischen Bauelementen eingesetzt zu werden, müssen sich Germaniuminseln in einer definierten Größe herstellen lassen. Das ist ähnlich, wie in der sichtbaren Welt: Nur aus Karosserieteilen mit immer gleichen Ausmaßen kann ein Auto in Serie gebaut werden. Goryll untersucht deshalb, wie sich das Wachstum der Inseln beeinflussen lässt, beispielsweise durch die Temperatur in der Reaktionskammer. Außerdem stellte der Physiker von der ISI-Arbeitsgruppe "Epitaxie" fest: Geringe Mengen Kohlenstoff in der Kammer führen dazu, dass kleinere Germaniuminseln entstehen.

„Tischordnung“ für Inseln

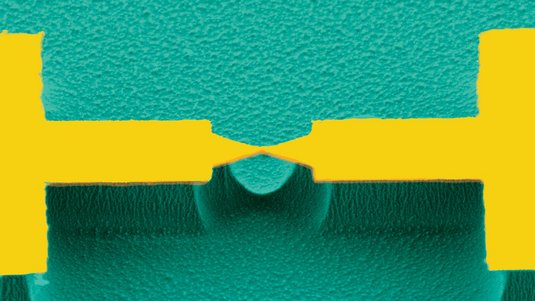

Doch die Steuerung der Inselgröße ist nur eines der Probleme, die gelöst werden müssen, damit den Germaniuminseln die Zukunft in der Mikroelektronik gehört. Ein anderes Problem ist, die Inseln gezielt zu positionieren. Einen Weg hat Lili Vescan, Leiterin der ISI-Arbeitgruppe Epitaxie, gefunden. Sie stellt winzige Strukturen auf Siliziumscheiben her, die einem Tisch gleichen und deshalb im Fachjargon Mesa (spanisch „Tisch“) genannt werden. Wie von Zauberhand aufgereiht, wachsen die Germaniuminseln nur entlang der Tischkanten. Normalerweise verteilen sie sich ohne erkennbare Ordnung über die Siliziumoberfläche.

„Germaniuminseln auf Silizium sind nicht nur in Hinblick auf mikroelektronische Bauelemente interessant, sondern auch als Infrarot-Leuchtdioden etwa für die optische Datenübertragung“, sagt Vescan. Als Insel kann Germanium Ladungsträger „einfangen“ und dann Licht aussenden. Doch noch geben die Inseln zu wenig Licht ab im Verhältnis zu dem Strom, den sie verbrauchen. Vescan erforscht deshalb nicht nur Methoden, die Inseln in einer Ebene in eine Ordnung zu zwingen. Sie stapelt die Inseln außerdem übereinander, um so die Lichtausbeute zu erhöhen.

Rutschende Atome gefilmt

Inseln von Atomen finden sich auch auf Oberflächen von Metallen wie Kupfer und Silber. Margret Giesen vom IGV hat mit dem Rastertunnelmikroskop beobachtet, dass sich terrassenförmige Inselgebirge aus solchen Metallen erdrutschartig abbauen können. Die Inseln glätten sich dann hundertmal schneller als üblich.

Normalerweise muss sich jedes Atom einzeln von der obersten Terrassenkante lösen, über die untere Terrasse wandern und dann über deren Kante springen. Das kostet Energie. Giesen hat gezeigt, dass es energetisch günstiger ist, wenn Atome in der oberen Terrassenkante Atome in der unteren herausdrücken. „Damit ist klar, warum es zu den atomaren Erdrutschen kommt“, sagt die Wissenschaftlerin. So ist wieder ein Rätsel der Nanowelt gelöst.

Forschen in Jülich; Nr. 2/00 gemäß den Bedingungen der Quelle

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/halbleiter/inseln-im-kristallsee/