Magnete unter dem Mikroskop

Wie sieht der Magnetspin eigentlich aus? Mit speziellen Rastertunnelmikroskopen werfen Hamburger Physiker einen Blick auf den Magnetismus auf atomarer Ebene.

Quantenphysik zeichnet sich selten durch besondere Anschaulichkeit aus. Komplizierte Berechnungen führen zu Modellen, die sich in der Praxis oft nur schwer überprüfen lassen. Doch moderne mikroskopische Methoden machen es möglich: Man kann einfach mal nachschauen, ob ein quantenphysikalisches Modell des Magnetismus wohl der Realität entspricht. Damit eröffnen sich einerseits neue Wege, theoretische Vorstellungen zu bestätigen oder zu widerlegen. Andererseits kann ein besseres Verständnis magnetischer Phänomene künftig auch praktische Bedeutung gewinnen, etwa in Form winziger Speicher und Schaltelemente für immer kleinere Computer.

Magnetismus ist aus vielen alltäglichen Anwendungen bekannt. Eher abwegig erscheint es, sich die genauen Eigenschaften eines Magneten unter dem Mikroskop anzuschauen.

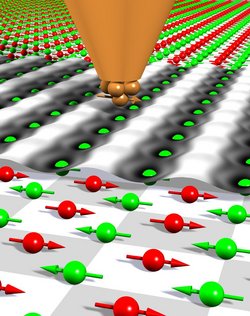

Doch genau das taten Physiker vom Institut für Festkörperforschung (IFF) gemeinsam mit Kollegen der Universität Hamburg – und ihre Ergebnisse erregten in der Fachwelt großes Aufsehen. Denn tatsächlich gelang es den Wissenschaftlern, den Magnetismus eines Materials sichtbar zu machen. Allerdings genügte ihnen dafür kein gewöhnliches Schulmikroskop, sondern die Physiker experimentierten mit einem speziellen Rastertunnelmikroskop am Zentrum für Mikrostrukturforschung der Uni Hamburg. Dieses Gerät nutzt den „Tunnelkontakt“ zwischen einer scharf zugespitzten Metallsonde – der Tunnelspitze – und der Probenoberfläche: Kommt die Spitze den Elektronenwolken an der Oberfläche nahe genug, fließt ein sogenannter Tunnelstrom. Damit lässt sich die atomare Struktur des Materials abbilden. Zusätzlich aber wurde nun die Tunnelspitze mit Eisen beschichtet und magnetisiert. „Dadurch änderte sich die Stärke des Tunnelkontaktes mit den Atomen der Probe, die in diesem Fall aus Mangan bestand“, erläutert der Jülicher Physiker Stefan Blügel, der das Experiment ersann. Denn jedes Atom auf der Probenoberfläche ist ein winziger Magnet – Elementarmagnete nennen Physiker diese kleinsten magnetischen Einheiten. Zeigen diese in einem Material alle in dieselbe Richtung, ist es ferromagnetisch. Das ist der Magnetismus, den jeder aus dem Alltag kennt.

Kompassnadeln unterm Mikroskop

Sind die Miniaturmagnete dagegen unterschiedlich ausgerichtet, heben sich ihre magnetischen Momente insgesamt auf. Der Gegenstand zeigt dann nach außen keine magnetischen Eigenschaften – er ist antiferromagnetisch. Je nachdem, ob diese winzigen „Kompassnadeln“ in einer Probe unter dem Rastertunnelmikroskop genauso ausgerichtet sind – den gleichen Spin haben – wie der Magnet an der Tunnelspitze, oder aber entgegengesetzt dazu, wird der Elektronenstrom zwischen Spitze und Oberfläche verstärkt oder abgeschwächt. Fährt nun die magnetisierte Spitze über eine antiferromagnetische Probe, wird die parallele oder antiparallele Ausrichtung der einzelnen Elementarmagnete als Muster aus stärkeren und schwächeren Strömen sichtbar. Spin-polarisierte Rastertunnelmikroskopie heißt dieses Verfahren, das erstmals Bilder von den magnetischen Eigenschaften einzelner Atome liefert.

Stefan Blügel hatte bereits vor 15 Jahren, als er am Forschungszentrum Jülich noch mit seiner Doktorarbeit beschäftigt war, die antiparallele Ausrichtung von Elementarmagneten, die in einer Ebene liegen, vorhergesagt. „Doch das waren am Computer errechnete Modelle. Praktisch durchführbar waren solche Experimente damals noch nicht“, erläutert Blügel. Möglich wurden diese Berechnungen durch die am Forschungszentrum Jülich vorhandenen Supercomputer. „Nur mit solchen großen Parallelrechnern lässt sich die elektronische Struktur so komplexer realer Materialien theoretisch analysieren“, erklärt Blügel.

Erst vor kurzem kam seine Arbeitsgruppe auf die Idee, dass es möglich sein müsste, mittels der spin-polarisierten Rastertunnelmikroskopie den Antiferromagnetismus nachzuweisen. Sie errechneten die Bilder, die eine solche auf wenige Nanometer (Milliardstel Meter) genaue Messung von parallelen und antiparallelen Spins ergeben müsse. Erst auf dieser Grundlage mache die mikroskopische Betrachtung magnetischer Phänomene Sinn. „Anders wüssten wir ja gar nicht, wonach wir suchen sollten, und könnten die Bilder, die wir erhalten, nicht interpretieren.“ Tatsächlich zeigten die Aufnahmen am Hamburger Rastertunnelmikroskop jetzt genau das von Blügel prophezeite Muster.

Doch die Befriedigung über die richtige Theorie ist noch nicht alles. In Zukunft sollen diese Ergebnisse dazu beitragen, Informationen auf kleinstmöglicher Fläche zu speichern. Denn jeder Elementarmagnet, der sich parallel oder antiparallel ausrichtet, trägt damit eine Information, die dem binären Code von Computerchips entsprechend als 0 oder 1 definiert werden kann. „Damit wäre die kleinste denkbare Speichereinheit erreicht“, so Stefan Blügel. Im Vergleich etwa zu heutigen PC-Festplatten ließe sich so das Millionenfache an Informationen auf einer Fläche speichern. Gleichzeitig warnt der Physiker vor voreiligen Erwartungen: Der „Superchip“, der nach Veröffentlichung seiner Ergebnisse schon in mancher Schlagzeile stand, ist damit noch nicht erfunden. „Heute sind wir erst so weit, dass wir diese Information lesen können. Praktischen Nutzen hat das Ganze erst, wenn man solche antiferromagnetischen Flächen auch beschreiben kann. Das heißt, die Ausrichtung eines jeden Elementarmagneten auf der Oberfläche müsste kontrolliert beeinflusst werden. Davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Und auch der Lesevorgang ist bisher viel zu langsam für technische Zwecke.“ Doch selbst wenn es bis zum praktischen Einsatz noch ein wenig dauern wird: Die Tür zu unvorstellbar dicht gepackten Informationen ist aufgestoßen.

Und ein anderes Team am IFF hat sich längst daran gemacht, die dynamischen Vorgänge beim „Ein- und Auspacken“ der Information genauer unter die Lupe zu nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn auch diese Arbeitsgruppe arbeitet mit einem mikroskopischen Verfahren, dem Photo-Elektronen-Emissionsmikroskop, kurz PEEM.

Magnete blitzschnell ausrichten

„Unser Ziel ist es, extrem schnelle magnetische Phänomene zu verstehen und zu beeinflussen“, erklärt der Physiker Hermann Dürr das Vorhaben seiner Arbeitsgruppe. Und wenn er von „extrem schnell“ spricht, meint er ganz außerordentliche Geschwindigkeiten. Bereits heute sind wir alltäglich von Geräten umgeben, die mit ultraschnellen magnetischen Abläufen arbeiten, seien es Festplatten im Computer oder Bewegungssensoren, wie sie in vielen Autos verwendet werden. Derzeit sind Prozesse im Nanosekunden-Bereich, also von einigen Milliardstel Sekunden, technisch machbar. Doch Dürr will in den Femtosekunden-Bereich vorstoßen; das sind Tausendbillionstel Sekunden – also 15 Stellen hinter dem Komma.

Um Elementarmagnete auf einer Oberfläche so unvorstellbar schnell ausrichten zu können, also ein Speichermaterial mit Daten zu beschreiben, verwenden die Jülicher Wissenschaftler einen scharf fokussierten Laserstrahl. Mit einem Puls von nur zehn bis hundert Femtosekunden Dauer erhitzt er die Elektronen der Elementarmagnete über die Schwelle hinaus, die sie in ihrer magnetischen Ordnung festhält. Die Elementarmagnete werden damit frei beweglich. Beim Abkühlen können sie daher in einem mit einer winzigen Spule angelegten äußeren Magnetfeld neu ausgerichtet werden. In dieser neuen Orientierung zeigt ihr Spin – senkrecht zur Oberfläche – entweder nach oben oder unten, und kodiert so 0 oder 1. Die binäre Sprache der Computer kann so mit rasender Geschwindigkeit geschrieben werden.

Um den zeitlichen Ablauf dieser Prozesse zu untersuchen, kommt ebenfalls ein scharf gebündelter Laserstrahl zum Einsatz. Ein wenige Femtosekunden kurzer Lichtpuls überträgt Energie auf die Elektronen der Oberfläche. Überschreitet die Energieübertragung einen bestimmten Grenzwert, die sogenannte Photoschwelle, werden einzelne Elektronen aus dem Material herausgelöst. Die Schwelle ist von Material und Struktur abhängig, es werden also jeweils unterschiedlich viele Elektronen frei. Diesen Effekt machen sich die Wissenschaftler im Photo-Elektronen-Emissionsmikroskop zunutze. Darin werden die vom Laserstrahl herausgeschlagenen Elektronen mittels elektronenoptischer Linsen gebündelt und auf einen Schirm projiziert. Es entsteht so eine Abbildung der Oberfläche. „Gleichzeitig lassen sich die magnetischen Eigenschaften des Materials darstellen“, erläutert Hermann Dürr. „Denn bei den freigesetzten Elektronen bleibt der Spin erhalten.“ Trifft der Elektronenstrahl auf eine Goldfolie, werden die unterschiedlich drehenden Elektronen in verschiedene Richtungen abgelenkt. Mit diesem „Spin-Detektor“ lässt sich daher feststellen, wie an der gerade im PEEM betrachteten Stelle der magnetische Zustand der Oberfläche ist. Damit ist es möglich, im Bereich von Pico- bis Femtosekunden zu beobachten, wie sich die Magnetisierung eines Materials ändert.

Wenn es gelingt, die Verfahren zum schnellen Lesen und Beschreiben von Magnetspeichern, die hier in der Entwicklung sind, mit der extremen Miniaturisierung der Datenspeicher zusammen zu bringen, könnte die Computertechnik in eine neue Dimension vorstoßen.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/magnete/magnete-unter-dem-mikroskop/