„Spintronische Chips wären sehr viel kühler“

Dirk Eidemüller

Welt der Physik

Herkömmliche Elektronik basiert auf der Bewegung von elektrischen Ladungen – von Elektronen. Diese Teilchen besitzen aber noch eine weitere Eigenschaft, den sogenannten Spin. Diesen möchten sich Wissenschaftler zunutze machen, um neuartige elektronische Bauelemente zu entwickeln. In der Zeitschrift „Nature“ berichten Physiker nun über einen weiteren Fortschritt auf dem Gebiet der Spintronik: In einem Eisenoxidkristall schickten sie Spinwellen über eine überraschend große Distanz. Im Interview erklärt Mathias Kläui von der Universität Mainz, welche interessanten Möglichkeiten die neuen Ergebnisse eröffnen.

Welt der Physik: Von der Spintronik hört man seit geraumer Zeit, dass sie die Elektronik revolutionieren soll. Was ist das Problem bei der konventionellen Elektronik?

Mathias Kläui: Die Elektronen, die durch die Leiter und Transistoren fließen, stoßen immer wieder mit sogenannten Defekten – das sind Fehler in dem sonst periodischen Kristallgitter – und den Atomen im Material zusammen und verwandeln so einen großen Teil der elektrischen Energie in Wärme.

Bei der Spintronik nutzt man aus, dass der Spin eines Elektrons mit einem magnetischen Moment verknüpft ist, das sich ähnlich wie ein winziger Stabmagnet verhält. Was hat das für Vorteile?

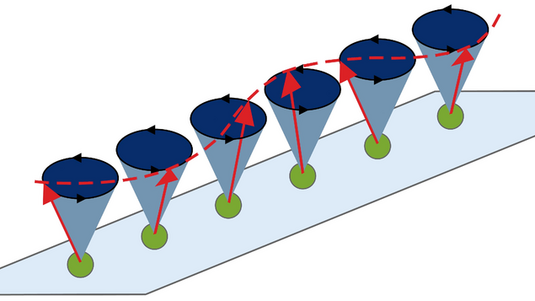

Wenn wir die Elektronen dazu bringen können, nicht selbst zu wandern, sondern ihre magnetische Orientierung in sogenannten Spinwellen weiterzugeben, dann können sie auch nicht mehr mit den Atomen kollidieren. Ein spintronischer Chip wäre dadurch wesentlich energiesparender und müsste nicht so stark gekühlt werden wie herkömmliche Computerchips.

Sie arbeiten in Ihren Experimenten mit Eisenoxid, also dem Hauptbestandteil von Rost.

Es handelt sich bei dem von uns genutzten Material nicht einfach um Rost. Das ginge nicht, weil Rost ein viel zu unordentliches Material ist, bei dem so feine Effekte kaum nachweisbar wären. Stattdessen benutzen wir eine bestimmte Komponente im Rost, die für die rötliche Färbung verantwortlich ist – das sogenannte Eisen-III-Oxid. Daraus wird ein sehr reiner und qualitativ hochwertiger Einkristall mit möglichst wenigen Gitterfehlern oder Fehlstellen hergestellt. Anschließend schleifen wir diesen Kristall so, dass wir unsere Kontakte möglichst eben an die Kristallebenen anlegen können.

Was ist das Besondere an diesem Material?

Bei unserem Kristall handelt es sich um einen Antiferromagneten. Das sind Festkörper, in denen sich benachbarte Atome jeweils umgekehrt magnetisch orientieren. Dadurch ist die Gesamtmagnetisierung gleich null. Diese Stoffe verhalten sich also ganz anders als Ferromagnete, wie etwa Eisen, bei denen der gesamte Festkörper eine Vorzugsmagnetisierung aufweist. Antiferromagnete sind zwar schlechter erforscht als die zugänglicheren Ferromagnete, können rein theoretisch aber bis zu tausendfach schneller schalten. Interessanterweise sagte Louis Néel, der den Antiferromagnetismus in den 1930er-Jahren entdeckt hat, dass Antiferromagnete aus theoretischen Gesichtspunkten zwar hochgradig spannend, aber praktisch kaum zu verwerten seien.

Sie haben nun das Gegenteil unter Beweis gestellt. Wie ist Ihnen das gelungen?

Vor einigen Jahren haben verschiedene Forschergruppen ganz neue Verfahren entworfen, wie man Spinwellen in solche Materialien einspeisen und auch wieder auslesen kann. Und dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in den Niederlanden und Norwegen, ohne deren theoretische Arbeiten unsere Ergebnisse nicht möglich gewesen wären, konnten wir in unserem Material nun Spinwellen über eine Distanz von einigen Dutzend Mikrometern nachweisen. Das übersteigt die Werte aus früheren Versuchen mehr als tausendfach und bringt uns mit dieser Materialklasse erstmals in die Nähe von Anwendungen.

Welche Hürden gilt es künftig noch zu meistern?

Im Augenblick betreiben wir noch Grundlagenforschung. Rein theoretisch betrachtet bieten Antiferromagnete zwar riesige Vorteile. Ob die sich aber alle praktisch umsetzen lassen, wird die weitere Forschung ergeben. Wir können derzeit etwa noch nicht bei Raumtemperatur arbeiten – unser Aufbau muss auf rund minus siebzig Grad Celsius gekühlt werden. Die Fortschritte mit neuen Materialien in letzter Zeit stimmen uns allerdings zuversichtlich, dass das auch bei Raumtemperatur zu schaffen sein dürfte. Eine wichtige Rolle für die Nutzung spintronischer Elemente in kommerziellen Produkten spielt auch die Herstellungstechnik. Da geht es um Fragen wie: Lassen sich unsere Materialien gut in bestehende Fertigungsprozesse integrieren? Diese Fragen können wir als Grundlagenforscher aber nicht beantworten, das ist eine Herausforderung für die Industrie.

Welche auf Spintronik basierenden Bauelemente könnten zuerst auf den Markt kommen?

In einigen spezialisierten Bereichen könnte es schon in ein paar Jahren zu Anwendungen kommen. Bestimmte logische Schaltungen lassen sich mit herkömmlicher Computertechnologie beispielsweise nur sehr aufwendig realisieren. Mit Spinwellen hingegen sollte das sehr viel einfacher funktionieren. Ein interessantes Anwendungsgebiet ist auch die sogenannte On-Chip-Kommunikation, also die Informationsübertragung innerhalb eines Computerchips. Die Distanzen dort sind klein, deshalb bieten sich Spinwellen an. Außerdem ist die Hitzeentwicklung auf modernen Computerchips immens: Dort herrscht zum Teil eine Leistungsdichte wie im Kern eines Atomreaktors. Spintronische Chips wären sehr viel kühler. Bis Chips mit spintronischen Elementen käuflich zu erwerben sind, werden aber noch einige Jahre ins Land gehen.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/nachrichten/2018/spintronische-chips-waeren-sehr-viel-kuehler/