Intelligente Materialien

Mathias Schulenburg

„Invar“, das Invariable, Unveränderliche, eine Eisenlegierung mit 36 Prozent Nickel, verändert seine Länge nicht oder doch kaum, wenn die Temperatur schwankt. Andere Legierungen haben ein „Gedächtnis“, manche verlieren ihren elektrischen Widerstand bei tiefen Temperaturen …

Es muss für Charles Edouard Guillaume, den Erfinder, ein Augenblick des Triumphes gewesen sein: Über hundert Meter seiner „Invar“ getauften Legierung hingen als Draht von der zweiten Plattform des Eiffelturms herunter. Das untere Ende des Drahtes war am Erdboden fixiert, das andere Ende auf der Plattform mit einem beweglichen Hebel verbunden, der wiederum einen Schreibstift bewegte, der auf eine Registriertrommel drückte. „Invar“, das Invariable, Unveränderliche, eine Eisenlegierung mit 36 Prozent Nickel, sollte seine Besonderheit zeigen: Es verändert seine Länge nicht oder doch kaum, wenn die Temperatur schwankt. Aber der Eiffelturm selber streckte sich am Vormittag des 8. Juni 1912 in der wärmer werdenden Luft, millimeterweise schob sich die zweite Plattform nach oben. Mit dem Invardraht als unveränderlicher Referenz ließ sich das Ganze genau registrieren. Am späten Nachmittag sackt der gesamte Turm, von einem Regenschauer abgekühlt, um fast vier Zentimeter zusammen.

Invar machte als Ersatz für das teure Platin-Iridium bei „Ur-Metern“ Karriere, als Material für Unruhefedern in Chronometern – überall da, wo eine geringe thermische Ausdehnung gefragt war. Invar ist in der Technik von heute weit verbreitet, zum Beispiel auch in „Schattenmasken“ von TV-Bildröhren. Guillaume erhielt 1920 für seine Entdeckung den Nobelpreis.

Temperamentvolles Nickel-Titan

Zwanzig Jahre später gelang dem Schweden Arne Olander eine metallurgisch gleichermaßen gewichtige Entdeckung: Eine Legierung aus Gold und Cadmium zeigte so etwas wie ein Gedächtnis. Wenn man sie verformte und anschließend erwärmte, sprang sie in die alte Form zurück. Cadmium ist giftig, Gold teuer – die Legierung hatte keine Zukunft.

Wohl aber der Effekt. 1962 suchte das US Naval Ordnance Laboratory nach einer Legierung, die korrosivem Meerwasser trotzen konnte und magnetisch schwer zu orten war, fand eine Mischung aus Nickel und Titan und nannte sie Nitinol. Das „-nol“ stand für das Naval Ordnance Laboratory, das „Niti-“ für Nickel und Titan. Als man Platten dieses Materials an den Bug eines Unterseebootes nietete, soll es passiert sein: Ein Arbeiter machte, wie bei Stahl üblich, eine Platte heiß, um sie formbarer zu machen – das Teil sprang, die Nieten lädierend, in eine andere Form um, die Form seiner Geburt: Nitinol war als Metall mit Gedächtnis entdeckt.

Später wurden viele andere Metallkombinationen mit dem gleichen Effekt bekannt; Nickel-Titan aber ist, neben Kupfer-Zink-Aluminium, immer noch die wichtigste Legierung. Die NASA entwickelte aus solch einem „Memory-Metall“ ein Drahtgeflecht, das sich im Weltraum zu einer Satellitenschüssel entfaltete; an vielen Universitäten und Firmen wurden kleine Wärmekraftmaschinen entwickelt, in denen sich Nitinol rhythmisch streckt und staucht. Heute ist Nitinol ganz am Boden angekommen, etwa in der Gestalt von Sprinkler-Ventilen, die im Brandfall Wasser lassen. Womöglich werden Memory-Metalle aber auch richtig futuristisch abheben, als metallische Muskeln für Roboter zum Beispiel.

Materie mit zwei Gesichtern

Das Wunderbare an den Nickel-Titan-Legierungen ist damit noch nicht ausgeschöpft, die richtige Mixtur ist auch noch phantastisch elastisch. Eine bleistiftdicke Stange lässt sich biegen wie Hartgummi und kehrt danach in die alte Form zurück. Der Effekt wird unter anderem für hoch strapazierfähige Brillengestelle genutzt, aber auch für Zahnklammern und hochelastische Röhrchen zur Aufweitung verengter Gefäße. Der Grund für die wunderbare Wandelbarkeit solcher Legierungen: Ihre Atomgitter können zwei verschiedene Formen annehmen. Bei niedrigen Temperaturen eine so genannte martensitische Struktur, die sich durch ein Zickzack-Muster auszeichnet. Bei Erwärmung geht dieses Gitter in eine andere, „austenitische“ Form über. Je nach Temperatur kann das Metall zwischen den beiden Zuständen hin und her springen – Knick, Knack, ähnlich wie ein eingedrückter Schuhcremedosendeckel.

Widerstand ist zwecklos

So beeindruckend die Eigenschaften rein metallischer Verbindungen auch sind, erst zusammen mit Nichtmetallen erschließt sich die Beletage des Werkstoff- Universums. Wenn sich gewöhnliches Aluminium mit Sauerstoff verbindet, entsteht die nach Diamant härteste bekannte Substanz, Aluminiumoxid, das – von Spuren anderer Metalle gefärbt – auch als Rubin oder Saphir geschätzt wird.

Eine komplexe Verbindung der Metalle Yttrium, Barium und Kupfer mit Sauerstoff, YBa2Cu3O7, hat gar als erster „Hochtemperatur-Supraleiter“ Ruhm erwerben können. Dieses Material verliert schon bei der Temperatur von flüssigem Stickstoff seinen elektrischen Widerstand – bei minus 196 Grad Celsius. Ein für uns eher frostiger Wert, aber geradezu tropisch gegenüber den Temperaturen, unterhalb denen normale Supraleiter den Strom erst verlustfrei leiten: wenige Grade über dem absoluten Temperaturnullpunkt von minus 273 Grad Celsius.

Was ist bei den Hochtemperatur-Supraleitern anders? Die Regeln der Quantenmechanik gestatten den Elektronen die ungestörte Bewegung in einem Supraleiter nur, wenn sie jeweils zu zweit auftreten, in so genannten Cooper-Paaren. Da sich die gleichsinnig geladenen Elektronen gegenseitig abstoßen, muss eine Kraft zu Hilfe kommen, die das Paar zusammenhält. Bei konventionellen Supraleitern wird diese Kraft von gemeinsamen Schwingungen der Atomkerne bereit gestellt.

Deshalb klappt das Ganze auch nur bei extremen Minusgraden – wenn das temperaturbedingte Zittern des Atomgitters diesen Mechanismus nicht mehr stört.Die Hochtemperatur-Supraleiter aber funktionieren offenbar nach einem ganz anderen Mechanismus. Jüngste Experimente legen den Schluss nahe, dass die Cooperpaare hier von einem beweglichen Muster kleiner Magnetfelder gestützt werden, die im Inneren des Materials entstehen. Wenn das stimmt, sollte die zugrunde liegende Theorie zu Materialien führen können, die bei noch höheren Temperaturen supraleitend werden. Ein weiterer Effekt der Hochtemperatur-Supraleiter: sie lassen im supraleitenden Zustand ein Magnetfeld gerne in sich eindringen. Dabei wird das magnetische Feld zu kleinen Bündeln geschnürt, so genannten Flussschläuchen, die das Material durchdringen. Da sich der Supraleiter an diesen Schläuchen „festkrallen“ kann, lassen sich auf diese Weise reibungsfreie magnetische Lager herstellen. Derzeit wird hierfür wieder der Hochtemperatur- Supraleiter Yttrium-Barium-Kupferoxid (YBa2Cu3O7) favorisiert.

Die eiskalten Torhüter

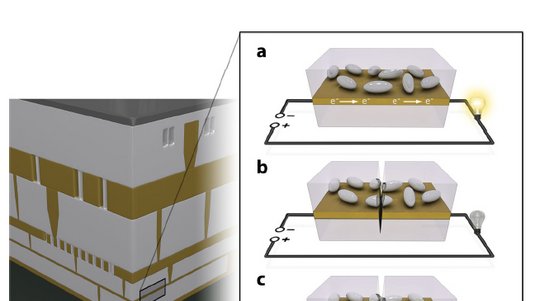

Schließlich sind mit den neuen Supraleitern auch hochempfindliche „SQUIDs“ möglich geworden, mit denen man noch Magnetfelder messen kann, die nur ein Milliardstel der Stärke des Erdmagnetfeldes betragen. Die Abkürzung steht für „Superconducting Quantum Interference Device“. Die Geräte enthalten einen supraleitenden Ring mit einer dünnen Stelle, einem „Tor“, durch das das äußere magnetische Feld in kleinen Portionen („Flussquanten“) eingelassen werden kann. Zu Beginn der Messung drängeln sich viele Quanten vor dem Tor. Ist der „Druck“ groß genug, öffnet sich das Tor – aber nur, um genau ein Quant hinein zu lassen. Für kurze Zeit bricht dabei der Suprastrom im Ring zusammen. Das kann man durch elektronische Schaltkreise, die an den Ring gekoppelt werden, feststellen. Dann wiederholt sich der Effekt: Tor auf – Tor zu, bis die Zahl der Quanten draußen und drinnen gleich ist. Durch Zählen der „Türöffnungen“ kann so die Stärke des Magnetfeldes bestimmt werden. Eingesetzt werden SQUIDs unter anderem in der Geophysik, in der Materialprüfung und in der Medizin. Dort untersuchen die Ärzte die Magnetfelder, die in Hirn und Herz des Patienten entstehen.

Highlights der Physik: „Die Welt hinter den Dingen“ (Juni 2002)

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/bauphysik/intelligente-materialien/