Fusion in der Laserkammer

Lisa Leander

Ein Gramm Wasserstoff statt zehn Tonnen Kohle: Kernfusion könnte prinzipiell eine saubere und schier unerschöpfliche Energiequelle sein. Im Podcast von Welt der Physik sprach Lisa Leander mit Markus Roth, der mit seiner Gruppe an der TU Darmstadt die physikalischen Voraussetzungen für solche Kraftwerke erforscht.

Im Kern der Sonne herrschen Temperaturen von mehreren Millionen Grad und ein Druck, der 200 Milliarden mal stärker ist als der Luftdruck auf der Erde. Unter diesen Bedingungen verschmelzen Wasserstoffkerne zu Heliumkernen und setzen so die enorme Strahlungsenergie der Sonne frei. Wenn es Forschern gelingen würde, ein Kraftwerk zu bauen, das auf dem Prinzip der Kernfusion basiert, könnte man aus einem Gramm Wasserstoff genauso viel Strom erzeugen wie mit rund zehn Tonnen Kohle. Es ist zwar bereits gelungen, solche Fusionsreaktionen in speziellen Reaktoren in Gang zu bringen, doch das ist noch lange nicht genug.

Markus Roth: „Damit ich hinterher Energie gewinne, müssen darin so viele Reaktionen passieren, dass ich hinterher mehr Energie herausbekomme, als ich vorher investiere, ansonsten wäre das ein sehr bescheidenes Kraftwerk. In dem Zusammenhang muss ich versuchen, genügend dieser Teilchen lange genug zusammen zu halten, damit genügend Reaktionen stattfinden und eine positive Energiebilanz entsteht.“

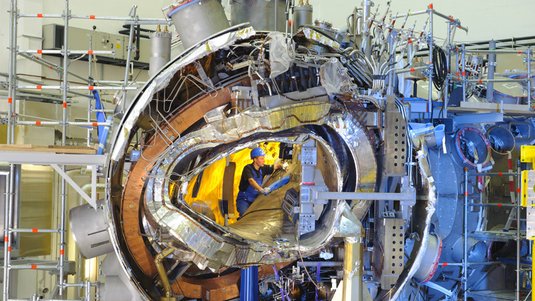

Weltweit werden dabei zwei Ansätze verfolgt: die magnetische Fusion und die Trägheitsfusion. Wie sich mit der magnetischen Fusion Energie erzeugen lässt, testen Wissenschaftler derzeit mit der Anlage ITER in Südfrankreich.

„ITER als International Thermonuclear Reactor ist das größte Experiment im Bereich der Kernfusion, das wir auf der Welt durchführen. Das ist ein internationales Projekt, bei dem man versucht, ein sehr dünnes Plasma mithilfe von gewaltigen Magnetfeldern über sehr lange Zeit zusammen und am Brennen zu halten, um dabei Energie zu gewinnen.“

In einem Wasserstoffplasma sind die Atome ionisiert, das heißt die Elektronen sind nicht mehr an die Atomkerne gebunden, sondern können sich frei bewegen. Durch die extremen Bedingungen im Reaktor sind die Teilchen so schnell, dass die positiv geladenen Wasserstoffkerne trotz der Abstoßungskräfte, die zwischen ihnen herrschen, aufeinandertreffen und verschmelzen können. Die Magnetfelder, die das Plasma stabil halten, werden bei ITER mit ringförmigen Spulen erzeugt. Der Reaktor ist deshalb wie ein großer Kranz geformt und hat einen Durchmesser von rund dreißig Metern. Die Trägheitsfunktion, an der Markus Roth und sein Team arbeiten, funktioniert nach einem anderen Prinzip, bei dem das Plasma deutlich weniger Raum einnimmt.

„Anstelle ein dünnes Plasma für sehr lange Zeit einzuschließen, machen wir ein sehr dichtes Plasma nur für kurze Zeit und daher können wir uns erlauben, unser Plasma wesentlich kleiner und kompakter zu halten, als das ITER kann.“

Bei der Trägheitsfusion wird Wasserstoff – genauer gesagt seine schweren Isotope Deuterium und Tritium – in eine nur wenige Millimeter große Kunststoffkapsel gefüllt. Die Hülle wird mit intensivem Röntgenlicht bestrahlt, woraufhin sie explodiert. Da sich nur die äußere Hülle bei der Explosion blitzartig ausdehnt, entsteht nach innen ein Rückstoß, der den Wasserstoff, der Treibstoff für die Fusion, zusammengepresst.

„Im Inneren werden gewaltige Drücke erzeugt, wenn die ganze Materie aufeinanderstürzt, und es entsteht eine große Hitze. Dann zündet die Kernfusion und breitet sich im Treibstoff schneller aus, als der Treibstoff aus diesem Zentrum wieder entkommen kann. Er wird also durch seine eigene Massenträgheit dort gehalten, deswegen heißt es Trägheitsfusion.“

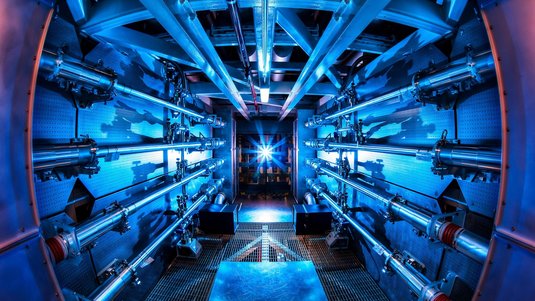

Um die Reaktion zu starten, brauchen die Wissenschaftler ein sehr leistungsstarkes Lasersystem. Seit 2009 laufen Experimente zur Trägheitsfusion an der größten Laseranlage der Welt, der National Ignition Facility am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien.

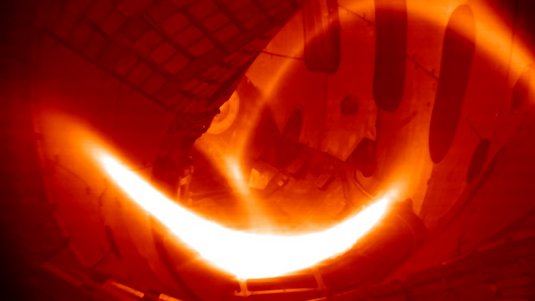

„Das ist ein System aus 192 Laserstrahlen, jeder Strahl hat vierzig Zentimeter Durchmesser. Diese Strahlen werden aus dem Gebäude zur sogenannten Targetkammer geleitet, das ist eine zehn Meter durchmessende Kammer, in der sich im Zentrum ein kleiner Hohlraum aus Gold befindet. In diesen Hohlraum, der sozusagen als Ofen dient, werden die Laserstrahlen hineinfokussiert, heizen diesen Ofen dann auf einige Millionen Grad auf, sodass dieser Hohlraum Röntgenstrahlen emittiert, die dann wiederum das Pellet, also die kleine Kugel aus gefrorenem Wasserstoff, komprimieren.“

Damit ein möglichst großer Teil des Wasserstoffs abbrennt und genug Fusionsreaktionen im Inneren ablaufen, muss das Kügelchen so gleichmäßig wie möglich zusammengedrückt werden.

„Das kennt man, wenn man zum Beispiel versucht, einen mit Wasser gefüllten Ballon mit den Händen zusammenzudrücken: Überall dort, wo die Finger nicht drücken können, versucht der Ballon zu entkommen. Wir müssen versuchen, diese Kugel sehr, sehr symmetrisch zu komprimieren, damit im Inneren diese hohen Drücke entstehen. Wir müssen im Inneren einen Druck von einigen Hundert Milliarden Atmosphären und eine Dichte von tausendfacher Festkörperdichte erzeugen und man kann sich vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist.“

Was bei den Experimenten bisher die größten Probleme verursacht hat, haben die Forscher mittlerweile herausgefunden.

„Es ist eine Instabilität, die sich beim Zusammenstürzen ausbildet und zu einer Vermischung des Treibstoffes führt. Dazu haben wir auch noch leichte Symmetrieprobleme, der Laser drückt manchmal an der linken Seite ein bisschen stärker als an der rechten. Das haben wir inzwischen aber relativ gut erkannt und neue Materialien für die Außenseite dieses Kügelchens entwickelt. Damit erreichen wir wahrscheinlich eine wesentlich bessere Implosion.“

In den vergangenen beiden Jahren konnten Roth und seine Kollegen erstmals mehr Energie aus dem Brennstoff gewinnen, als sie hineingesteckt haben. Die Energiebilanz des gesamten Systems ist dennoch negativ, denn von der Energie, die nötig ist, um die Laser zu betreiben, kann nur ein Bruchteil überhaupt auf das Kügelchen übertragen werden. In einem zukünftigen Fusionskraftwerk müsste sich die gesamte Reaktionskette ständig wiederholen. Für eine Leistung von drei Megawatt – das entspricht etwa der Leistung eines Windkraftwerks – sind beispielsweise zehn Kügelchen pro Sekunde nötig, die in der Kammer zur Zündung gebracht werden. Entsprechend häufig müssten auch die Laser feuern.

„Lasersysteme, die heute bereits mit zehn oder 16 Hertz arbeiten werden zurzeit in Europa, aber auch in Amerika, entwickelt. Daher sind wir zuversichtlich, dass, wenn die Physik dahinter verstanden ist, wir dazu übergehen können, Systeme zu entwickeln, die mit hohen Repititionsraten arbeiten.“

Da die Trägheitsfusion ein junges Forschungsfeld ist, müssen die Forscher noch einige Hürden nehmen, bis das erste Fusionskraftwerk in greifbare Nähe rückt. Trotzdem ist Roth optimistisch, dass eine kommerzielle Nutzung in zehn bis zwanzig Jahren möglich wäre, sobald sie die physikalischen Probleme gelöst haben.

„Für einen Experimentalphysiker ist es momentan natürlich wahnsinnig spannend, weil die Experimente laufen. Wir führen innerhalb weniger Wochen oder Monate immer wieder neue Experimente durch. Unsere Kollegen in Amerika stehen mit ihren internationalen Kollegen in sehr engem Kontakt, die neuen Verfahren und Ideen werden 2015 umgesetzt, die ersten Tests sind bereits gemacht worden. Es ist spannend, dass wir jetzt an dem Punkt sind, an dem die jahrelange Arbeit in immer neuen Experimenten dorthin geführt wird, dass die Fusion tatsächlich zünden kann.“

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/fusionsenergie/fusion-in-der-laserkammer/