„Zwischen zwei Zuständen“

Gabriele Schönherr

Enrique Sahagún, Scixel

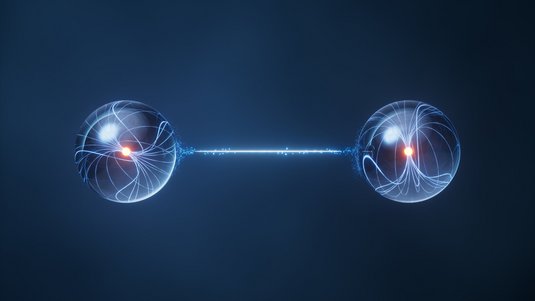

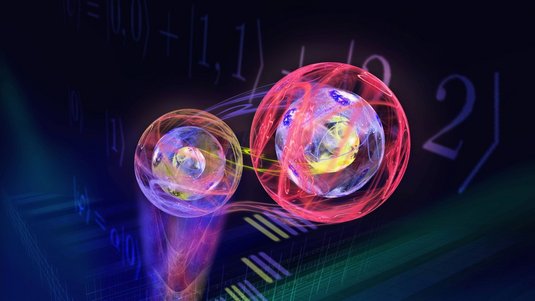

Teilchen, deren Eigenschaften auch weit entfernt voneinander miteinander verknüpft bleiben und dadurch Informationen austauschen können – ein Phänomen, das Albert Einstein einst als „spukhafte Fernwirkung“ bezeichnete und das in der Quantenphysik als Verschränkung bekannt ist. Dieses Phänomen und noch weitere Besonderheiten der Quantenphysik spielen aktuell eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Quantensimulatoren und Quantencomputern. Im Interview mit Welt der Physik erzählt Markus Ternes vom Forschungszentrum Jülich und der RWTH Aachen, wie er und seine Kollegen zwei Atome beim Informationsaustausch beobachtet haben, um die Verschränkung von Teilchen noch besser zu verstehen.

Welt der Physik: Was genau ist ein Quantensimulator?

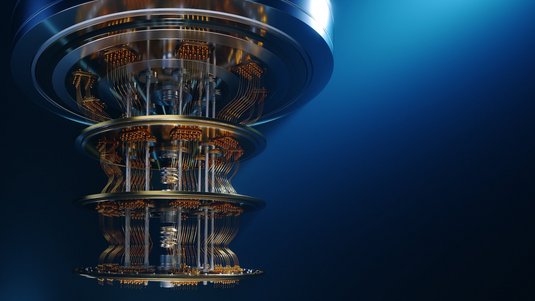

Markus Ternes: Bekannter sind sicherlich die Quantencomputer. Die Idee hinter Quantencomputern ist ja, eine universelle Quanten-Rechenmaschine zu konstruieren – ähnlich wie ein klassischer Computer, nur viel leistungsstärker. Im Gegensatz zu einem Quantencomputer kann ein Quantensimulator immer nur eine bestimmte Art von Experiment realisieren, dieses dafür aber sehr kontrolliert. Ungefähr so, als hätte man einen Flugsimulator anstelle eines universellen Computers. Ein Beispiel für einen Quantensimulator ist etwa ein künstliches Quantensystem aus Atomen.

Und Sie erforschen, wie die Atome in diesem Quantensystem miteinander interagieren. Wie sieht so ein Experiment aus?

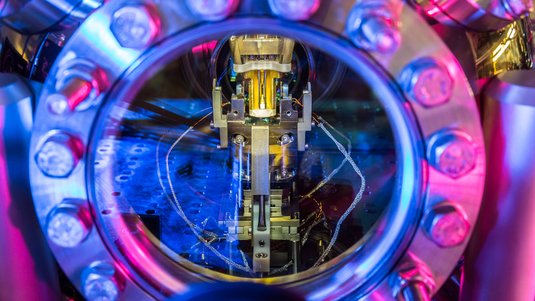

Wir haben zunächst ein sehr simples System gewählt: zwei Titanatome auf einer Magnesiumoxidoberfläche. Die Atome haben wir etwa ein Milliardstel Meter voneinander entfernt auf die Oberfläche gesetzt – das ist für Atome relativ weit. Von Titanatomen wussten wir bereits, dass sie sehr gute Qubits sind. Qubits bezeichnen die kleinsten Rechen- und Speichereinheiten in Quantensimulatoren und Quantencomputern, so wie die klassischen Bits in konventionellen Computern. Ein Qubit hat gegenüber dem Bit den Vorteil, dass es nicht nur zwei Werte „1“ oder „0“ annehmen kann, sondern auch Überlagerungen aus „1“ und „0“. Dadurch werden viel mehr parallele Rechenoperationen möglich.

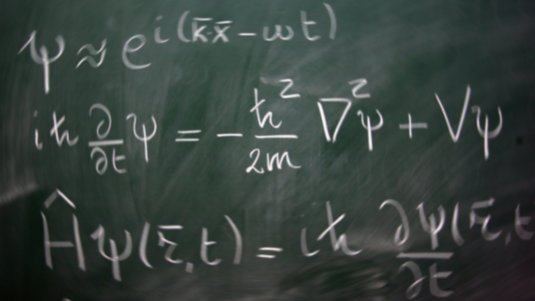

Wie wird denn ein Titanatom zu einem Qubit?

Wir bringen die Titanatome in unseren Experimenten in ein Magnetfeld und simulieren solche Überlagerungszustände zwischen „1“ und „0“ mithilfe ihrer Spins – also der Eigendrehimpulse der Atome, die sich wie kleine Stabmagnete in einem Magnetfeld verhalten. Die Spins der Titanatome richten sich in einem Magnetfeld erst einmal bevorzugt parallel oder entgegengesetzt zum Feld aus – diese Ausrichtung entspricht dann den Werten „1“ und „0“ des Qubits. Wir können ein Titanatom aber auch in einen Überlagerungszustand von „0“ und „1“ bringen, das entspricht dann einem gedrehten Spin. Dafür legen wir beispielsweise ein wechselndes Magnetfeld an oder stören das Atom durch einen Stromimpuls. Auf diese Art haben wir zwei Qubits mithilfe von zwei Titanatomen simuliert.

Und was genau haben Sie untersucht?

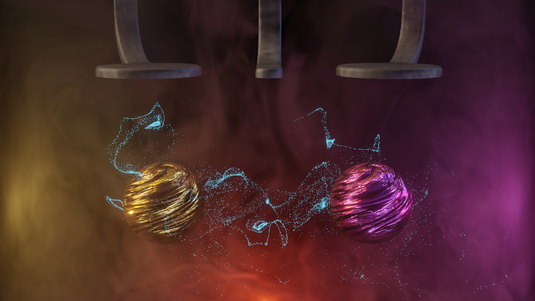

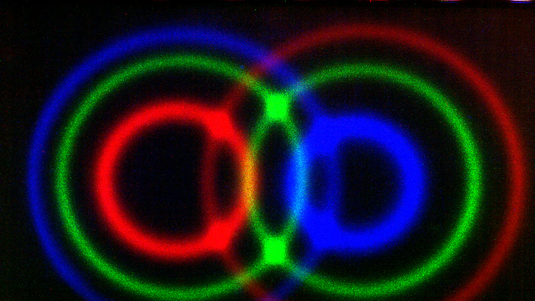

Aus der Theorie der Quantenmechanik wissen wir, dass die Spins der Atome miteinander verschränkt, also in ihrem Verhalten nicht unabhängig voneinander, sind. Unsere Frage war: Wenn wir eines der Atome mit einem kurzen Impuls stören, was geschieht mit dem Gesamtsystem? Wir konnten zeigen, dass das gesamte System instabil wird und zwischen zwei Zuständen hin und her schwingt – wie eine Art Tanz –, bis beide Spins schließlich einen neuen gemeinsamen und stabilen Zustand gefunden haben. Für die Anwendung in Quantensimulatoren heißt das: Wenn wir zwei Qubits in einen bestimmten Zustand bringen wollen, müssen wir das normalerweise nacheinander machen. Unser Versuch hat gezeigt, dass es unter bestimmten Bedingungen einfacher geht: Man regt nur das eine an und wartet eine gewisse Zeit, und dann sind beide in dem gewünschten Zustand.

Das heißt, Sie nutzen die Verschränkung der Atome aus, um bestimmte Zustände im Quantensimulator zu erzeugen?

Ja genau. Und jetzt ist die Idee, hier weiterzugehen. Was passiert, wenn wir drei oder vier Qubits betrachten? Je mehr wir nehmen, desto kompliziertere Strukturen können wir anschauen. Dann stellt sich die Frage: Was passiert, wenn die Qubits unterschiedliche Abstände haben? Was bedeutet eine Störung von einem dann für die anderen? Wie würde ihr Tanz, wir nennen es Flip-Flop, dann aussehen?

Wieso ist dieses Verhalten so wichtig zu verstehen?

Die Frage, wenn wir einen größeren Quantensimulator haben, ist ja: Woher wissen wir, dass er funktioniert? Wir können nicht einfach Zwischenergebnisse ansehen, dann müssten wir wieder von vorne anfangen. Das ist auch eine Eigenschaft der Quantenmechanik. Denn sobald wir eine Messung vornehmen, ist es unumgänglich, dass wir den Zustand des Systems ändern. Mit unserem Ansatz können wir jetzt klein anfangen. Unsere ersten Experimente zum Verhalten eines einzelnen Titanatoms könnte man noch mit Stift und Zettel lösen. Dann nehmen wir zwei, drei, vier, fünf Atome – das kann man immer noch vollständig mit klassischen Computern berechnen. Und dann könnten wir zu größeren Systemen übergehen und hätten die Gewissheit, dass das System funktioniert.

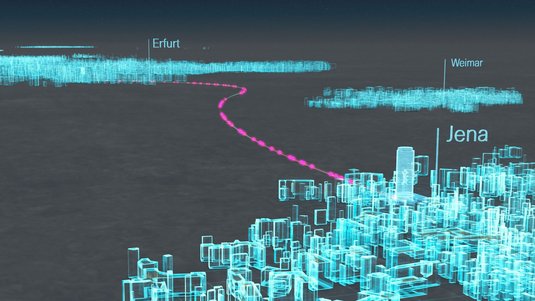

In Jülich entsteht beispielsweise gerade der Quantencomputer QSolid. Was erwarten Sie von solchen Projekten?

Im gewissen Sinne leben wir gerade in einer Zeitenwende, ähnlich wie Ende der 1940er-, Anfang der 1950er-Jahre in der klassischen Computerwelt. Damals waren Computer extrem kompliziert zu bedienende Systeme und nur etwas für Spezialisten. Man musste bis auf die elektronische Ebene hinuntergehen. Geändert hat sich die Situation dadurch, dass es später Computer gab, die ausprobiert werden konnten, die ersten Computerspiele entstanden. Ich glaube, wir werden eine ähnliche Geschichte mit Quantencomputern erleben. Dafür brauchen wir Geräte vor Ort und Menschen, die mit diesen experimentieren können. Ich denke, dass wir Dinge sehen werden, die wir bis heute noch gar nicht in Betracht gezogen haben.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/quantencomputer-zwischen-zwei-zustaenden/