Quantenkontrolle

Zdeněk Tošner und Michael Goerz

In vielen Alltagsgegenständen machen wir uns Quanteneffekte bereits zunutze. Nun versuchen Physiker, diese gezielt zu steuern und so ganz neue Anwendungen zu ermöglichen.

Auf Quantenmechanik basierende Technologie umgibt uns bereits seit Langem. So fußt beispielsweise der Transistor, der sich auf jedem Computerchip findet, auf dem Verständnis von quantenmechanischen Prozessen in Halbleitern. Ohne die Entdeckung des Lasers, die auf der Quantentheorie der elektromagnetischen Strahlung beruht, gäbe es keine Blue-Ray-Player und ohne hochpräzise Atomuhren keine Mobiltelefone mit GPS. Derzeit befinden wir uns an der Schwelle zu einer zweiten technologischen Revolution: Quanteneffekte werden nicht einfach nur genutzt, sondern aktiv kontrolliert.

Doch was bedeutet Quantenkontrolle genau? Eine Analogie dafür bietet ein klassisches Kinderspiel. Die Aufgabe besteht darin, ein Holzlabyrinth so zu kippen, dass man eine kleine Metallkugel durch das Labyrinth steuert. Die Metallkugel soll nun in der Analogie ein winziges Teilchen, etwa ein einzelnes Atom oder ein kleines Molekül darstellen. Anders als die makroskopische Kugel besitzen die mikroskopischen Partikel sowohl Teilchen- als auch Welleneigenschaften. Man könnte sich die Kugel also auch als Wassertropfen vorstellen, mathematisch beschrieben durch eine Wellenfunktion.

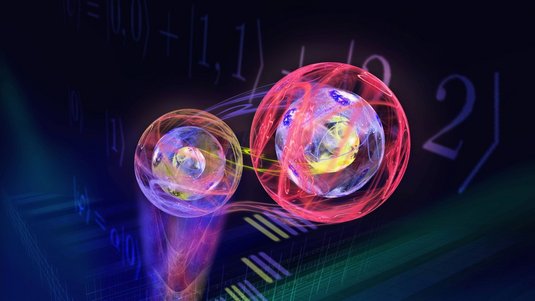

Der Tropfen kann sich nun im Labyrinth ausbreiten oder sogar teilen und sich an mehreren Stellen zugleich befinden – eine Eigenschaft, die als Superposition bezeichnet wird. Erst bei einer Messung wird aus dem Tropfen wieder ein Metallkügelchen, an einer zufälligen Stelle. Dabei gilt: Je mehr Flüssigkeit sich an einer bestimmten Stelle des Labyrinths befindet, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Kügelchen dort erscheint. Sind mehrere Tröpfchen im Spiel, können diese entweder ungestört durcheinanderfließen – oder aber miteinander wechselwirken und zu einem einzigen Tropfen verschmelzen, was als Verschränkung bezeichnet wird. Misst man in diesem Fall die Position der einen Kugel, wird dadurch automatisch die Position der anderen Kugel festgelegt.

Ließen sich Bewegungen und Wechselwirkungen der Tropfen beziehungsweise deren Wellenfunktionen nun gezielt kontrollieren, könnte man alle Kügelchen an beliebigen Stellen im Labyrinth erscheinen lassen. Möglich wäre das etwa, indem man den Holzboden durch eine Gummimembran tauscht und die Tropfen durch geschicktes Schieben und Zerren entlang des gewünschten Pfads lenkt. Übertragen auf die Realität hätte eine solche Quantenkontrolle weitreichende Konsequenzen und würde neue technische Möglichkeiten eröffnen – mit dem Potenzial, unseren Alltag zu revolutionieren.

Kontrolle molekularer Reaktionsdynamik

Ein Beispiel für eine solche Anwendung ist die Kontrolle molekularer Reaktionsdynamik. Die chemischen Eigenschaften von Molekülen hängen von der Position und der Bewegung der sogenannten Valenzelektronen ab. Diese Elektronen befinden sich jeweils in den äußersten Orbitalen der Atome, aus denen sich das Molekül zusammensetzt. Laut unserer Analogie entsprechen die Elektronen klassisch den Metallkügelchen und quantenmechanisch den Tröpfchen beziehungsweise einer Wellenfunktion, die ihren Aufenthaltsort beschreibt. Die positiv geladenen Atomkerne bilden ein elektrisches Potenzial und damit die Gummimembran, mit der die Wellenfunktion der negativ geladenen Elektronen manipuliert werden kann. Ein Laser kann dieses Potenzial nun verzerren und die Wellenfunktion damit in eine neue Form bringen.

Die Idee, Laserpulse zur verwenden, um chemische Reaktionen gezielt zu steuern, entstand bereits Mitte der 1980er-Jahre. Erste experimentelle Umsetzungen gelangen in den späten 1990er-Jahren. Bis vor Kurzem waren die Anwendungen allerdings darauf beschränkt, chemische Bindungen innerhalb eines Moleküls zu lösen. 2015 gelang es Liat Levin vom Israelischen Institut für Technologie und ihren Kollegen dann erstmals, eine chemische Bindung zwischen zwei Magnesiumatomen kontrolliert zu erzeugen. Dadurch wird es möglich, chemische Reaktionen so zu steuern, dass die Reaktionsprodukte, also die erzeugten Moleküle, im gewünschten Zustand verbleiben.

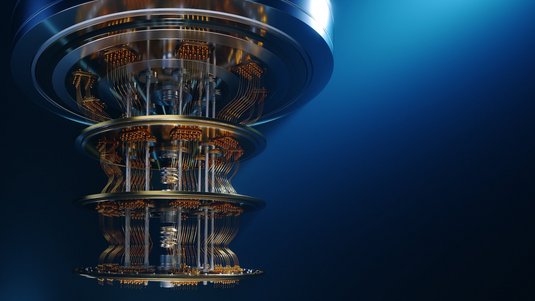

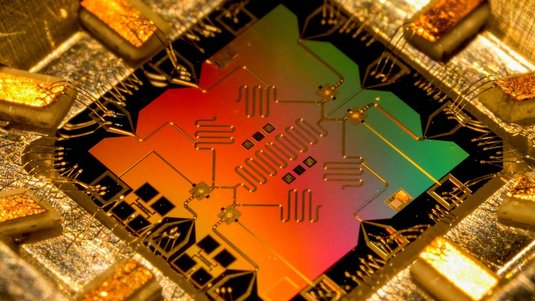

Die Quanteninformationsverarbeitung ist ein weiteres Gebiet für das Quantenkontrolle elementar ist. Die Rechenleistung von Mikrochips hat sich seit den 1970er-Jahren etwa alle 18 Monate verdoppelt. Mittlerweile haben die elektronischen Komponenten auf einem Chip eine Größe von nur wenigen Atomabständen, sodass Quanteneffekte nicht mehr vernachlässigt werden können. Bisher funktionieren die Schaltkreise auf Chips über makroskopische elektrische Ströme, die – je nachdem, ob sie fließen oder nicht – die Einsen und Nullen darstellen. Werden die Chips jedoch immer kleiner, haben die vielen Elektronen, die diese Ströme ausmachen, keinen Platz mehr.

Jeder weitere Fortschritt wird sich daher auf der Ebene der Quantenmechanik abspielen, wobei Bits nun zu Quantenbits oder kurz Qubits werden. Die Operation eines logischen Schaltkreises entspricht dabei der zeitlichen Entwicklung eines Quantenzustands, der sich durch die Wellenfunktion beschreiben lässt. Damit die gewünschte Zeitentwicklung abläuft, setzen Wissenschaftler elektrische oder magnetische Felder ein, mit denen sie die Wellenfunktion entsprechend lenken – oder in der Analogie des Kinderspiels, die Membran entsprechend verbiegen.

Quanteninformationsverarbeitung

Ein Quantencomputer wäre nicht nur schneller als ein herkömmlicher Computer. Durch Ausnutzen von Superposition und Verschränkung ließen sich Rechnungen durchführen, die auf einem klassischen Computer nicht praktikabel wären. Ein Beispiel ist das Durchsuchen einer großen Menge unsortierter Daten. Ein klassischer Computer müsste sich jeden Eintrag einzeln ansehen, um festzustellen, ob es der gesuchte ist. Ein Quantencomputer dagegen könnte die Wellenfunktion über alle Elemente gleichzeitig zerfließen lassen. Durch passendes Schieben und Verzerren des Quantencomputers können genau die Wallungen in der Quantenflüssigkeit hervorgerufen werden, die dafür sorgen, dass sich die Gesamtwellenfunktion aller Qubits über dem gesuchten Datenbankelement aufbauscht. Nach einer Messung würde damit das „Metallkügelchen“ mit großer Wahrscheinlichkeit direkt auf dem gesuchten Element auftauchen.

Momentan sind wir noch sehr weit von einem kommerziellen Quantencomputer entfernt. Praktikable Realisierungen sind noch auf einige wenige Qubits beschränkt. Um quantenmechanische Phänomene ausnutzen zu können, muss der Quantencomputer nahezu vollständig von der Umgebung isoliert werden. Den ungewollten Verlust der Quanteneigenschaften bezeichnen Physiker auch als Dekohärenz. Früher oder später kommt es in jedem Fall dazu – daher müssen die Wissenschaftler die zeitliche Entwicklung der Qubits nicht nur genau auf die richtige Art und Weise steuern, sondern dies auch so schnell wie möglich tun. Moderne Methoden der Quantenkontrolle erlauben es, das sogenannte Quantum Speed Limit zu erreichen: die Maximalgeschwindigkeit, mit der eine Wellenfunktion von einem Quantenzustand zu einem anderen bewegt werden kann.

Mittlerweile forschen längst nicht mehr nur akademische Gruppen an einem Quantencomputer, auch Unternehmen wie Google haben bereits große Summen in die Umsetzung eines solchen Rechners investiert. Denn damit ließen sich die wachsenden Datenbanken effizient durchsuchen. Die Raumfahrtorganisation NASA verwendet bereits einen frühen Prototypen der kanadischen Firma D-Wave, um nach erdähnlichen Exoplaneten zu suchen. Und Geheimdienste interessieren sich für Quantencomputer, weil diese aktuelle Verschlüsselungen nahezu mühelos dechiffrieren könnten. Andererseits ermöglichen Quanteneffekte aber auch Verschlüsselungsverfahren, die prinzipiell unknackbar sind – die sogenannte Quantenkryptografie. Die Sicherheit eines Quantenkommunikationskanals, das kann eine einfache Glasfaserleitung sein, basiert dabei auf der quantenmechanischen Verschränkung von Lichtquanten, die als Signal über die Leitung geschickt werden.

Solche verschränkten Photonen spielen ebenso eine wichtige Rolle im eng verwandten Feld der Quantensensorik: Forscher machen sich Quanteneffekte zunutze, um beispielsweise Längen oder elektrische und magnetische Felder viel präziser zu messen als mit klassischen Techniken. Auf diese Weise ließen sich beispielsweise die Auflösung von Radarsystemen oder die Genauigkeit von GPS, also von globalen Navigationssatelliten, verbessern.

Sollte es gelingen, ein Quantensystem vollständig zu kontrollieren, eröffnet dies zudem die Möglichkeit, es als „Quantensimulator“ zu verwenden – und damit die Eigenschaften eines anderen, nicht direkt zugänglichen Quantensystems zu erforschen. Diese Idee entstand bereits in den frühen 1980er-Jahren und geht auf den Physiker Richard Feynman zurück. Ihre Umsetzung würde zu enormen Fortschritten in der Materialwissenschaft führen, etwa in Form von Photovoltaikanlagen mit deutlich höherer Effizienz. Ebenso könnte es die Simulation komplexer Moleküle in unserem Körper erlauben und damit zu neuen medizinischen Durchbrüchen führen.

Magnetresonanz

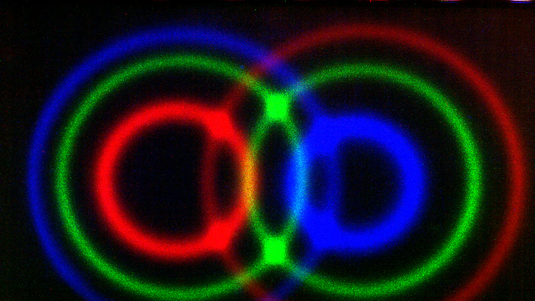

Das Verfahren der Magnetresonanztomografie (MRT), das sicher und zuverlässig detaillierte Bilder der menschlichen Anatomie liefert, ist bereits im medizinischen Alltag angekommen. Es beruht auf dem Prinzip der Kernspinresonanz und damit ebenfalls unmittelbar auf Quantenmechanik. Denn es nutzt aus, dass manche Atomkerne einen Eigendrehimpuls oder Spin aufweisen und damit verbunden ein magnetisches Moment. In einem Magnetfeld führen die Spins eine kreiselartige Bewegung aus, die gemessen werden kann. Aus dem Signal lässt sich beispielsweise auf die umgebende Gewebeart oder den Sauerstoffgehalt im Blut schließen.

Eine der erstaunlichsten Anwendungen der Kernspinresonanz ist die direkte Abbildung von Gehirnfunktionen, bekannt als funktionelle Magnetresonanztomografie. Dabei werden die aktiven Areale des Gehirns über winzige Änderungen des Sauerstoffgehalts in der Blutzufuhr gemessen. Quantenkontrolle könnte helfen, den Bildkontrast für sauerstoffreiches und sauerstoffarmes Blut in zukünftigen Generationen von MRT-Geräten zu maximieren. Marc Lapert von der Technischen Universität München und seine Kollegen haben dafür kürzlich die physikalischen Grenzen ermittelt und experimentelle Wege vorgeschlagen, diese zu erreichen.

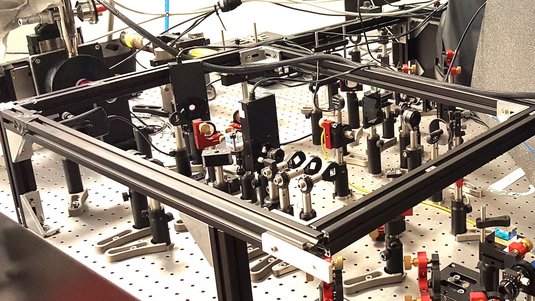

Der rote Faden durch alle diese Technologien ist die zentrale Herausforderung, die Wellenfunktion eines Quantensystems in beliebiger Art und Weise steuern zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, ermitteln Wissenschaftler vorab in Computersimulationen, wie sich eine Manipulation – analog zum Verzerren der Plastikmembran – auf die Dynamik des Systems auswirkt. Mithilfe mathematischer Optimierungsverfahren werden die virtuellen Eingriffe iterativ verbessert, bis die Wellenfunktion dem gewünschten Ergebnis entspricht.

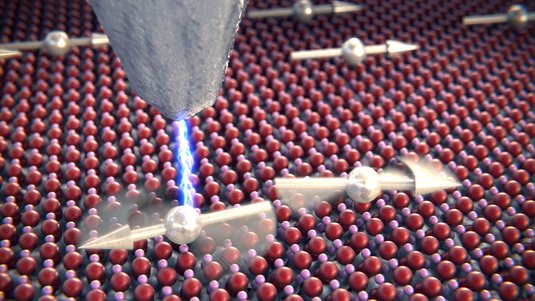

Allerdings muss die Optimierung nicht unbedingt von einem Computer durchgeführt werden. Das Team um Jacob Sherson an der Universität Aarhus in Dänemark bildet das rechnerische Problem auf ein Computerspiel ab und lässt Leute aus der ganzen Welt daran tüfteln: Ohne es zu wissen, steuern die Spieler eine sogenannte optische Pinzette, die die lokalisierte Wellenfunktion eines Atoms greift und an einen anderen Ort führt, um dort mit einem weiteren Atom in Wechselwirkung zu treten. Die von den Spielern gefundenen Strategien werden dann direkt in Shersons Labor dazu genutzt, Atome bei extrem niedrigen Temperaturen mit Lasern zu manipulieren.

Es hat sich überraschend herausgestellt, dass die Strategien der Spieler in vielen Fällen besser sind als die der besten aktuellen Optimierungsalgorithmen. Dieser Erfolg wirft die Frage auf, ob die Spielerstrategien analysiert und in verbesserte Algorithmen eingebaut werden können. Vielleicht gelingt es durch die Kombination von menschlicher Intuition mit den gebündelten Bemühungen Hunderter Forscher sowie den besten Computerprogrammen, Quantenkontrolle in ihrem vollen Potenzial zu entfalten – und damit eine neue technologische Revolution in die Wege zu leiten.

Welt der Physik CC by-sa

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/quantenmechanik-quantentechnik/quanteneffekte-gezielt-steuern/