Quantensimulatoren

Die Natur ist oft zu komplex, um sie in Computermodellen zu imitieren. Einen Ausweg bieten sogenannte Quantensimulatoren, die mit gut kontrollierbaren Teilchen wichtige Eigenschaften eines realen Systems nachbilden und so helfen, diese besser zu verstehen.

Für Physiker, Chemiker und viele Ingenieure sind Computer wichtige Werkzeuge, um physikalische Prozesse zu berechnen und zu simulieren. Eine Simulation hat dabei zum Ziel, die relevanten Eigenschaften von Systemen aus den bekannten, elementaren Gesetzen der Physik abzuleiten, ohne das System tatsächlich exakt nachbilden zu müssen. Des Weiteren versuchen Forscher durch Simulationen grundlegende Eigenschaften eines Materials zu verstehen. Denn in existierenden Stoffen lassen sich die verschiedenen äußeren Einflüsse oft nicht gut genug kontrollieren. Deswegen lassen sich die verschiedenen zugrunde liegenden Prozesse nicht ausreichend gut voneinander trennen, um deren Rolle für die Materialeigenschaften zu erforschen.

Computer stoßen an ihre Grenzen

Schon das Nachspielen von Systemen, die der klassischen Physik gehorchen, stellt für heutige Rechner eine enorme Herausforderung dar. So geraten selbst die leistungsfähigsten Supercomputer im Fall von Klimamodellen schnell an ihre Grenzen. Aber auch das Berechnen von Luftströmungen um Tragflächen oder generell von aerodynamischen und fluidmechanischen Prozessen erfordert bereits Hochleistungsrechner. Ebenso die Simulation von biochemischen Prozessen, wie beispielsweise der Reaktionsdynamik von Enzymen.

Eine neue Dimension von Ansprüchen an die „Simulationsgeräte“ wird jedoch erreicht, wenn Eigenschaften von Systemen simuliert werden sollen, die den Gesetzen der Quantenmechanik gehorchen. Die von Einstein als „spooky action at a distance“ bezeichnete Verschränkung von Teilchen ist zum Beispiel eine solche Eigenschaft. Sind zwei Teilchen miteinander verschränkt, scheinen sie zu wissen, wie sich das jeweils andere Teilchen verhalten wird – auch wenn sie kilometerweit voneinander entfernt sind. Physiker bezeichnen dieses Phänomen als „nicht-klassische Korrelation“ der Teilcheneigenschaften.

Das Problem bei der Simulation solcher quantenmechanischen Eigenschaften ist dabei nicht die Verschränkung als solches, sondern die Tatsache, dass zur Beschreibung eines verschränkten Systems mit vielen Teilchen deutlich mehr Information gespeichert und verarbeitet werden muss als bei klassischen Systemen. Während bei einem klassischen System der benötigte Speicherplatz in der Regel linear mit der Anzahl N der Teilchen wächst, explodiert dieser förmlich für quantenmechanische Systeme: Die benötigte Speicherkapazität steigt exponentiell an.

Will man im quantenmechanischen Fall die zeitliche Entwicklung eines Systems berechnen, muss dafür eine Matrix mit \( 2^N \cdot 2^N \) Einträgen verarbeitet werden. Bei einem kleinen System mit 25 Teilchen sind das bereits rund \( 10^{15} \) Einträge. Würde jeder Eintrag nur mit einem Byte Speichertiefe auf dem Computer abgelegt, entspricht das allein 1.000.000 Gigabyte! In realistischen Systemen befinden sich jedoch weit mehr als 25 Teilchen. Zum Beispiel fließen bei einem Ampere Stromstärke mehr als \( 10^{18} \) Elektronen pro Sekunde durch einen elektrischen Leiter. Obwohl der Stromfluss durch einen herkömmlichen elektrischen Draht weitgehend durch klassische Physik beschrieben werden kann, macht dieses Beispiel doch deutlich, dass eine exakte Berechnung etwaiger quantenmechanischer Einflüsse auch auf absehbare Zeit mit herkömmlichen Computern nicht simuliert werden kann.

Quantensimulatoren als Lösung

Um dennoch einen Zugang zu den Eigenschaften komplexer physikalischer Systeme zu erhalten, beschäftigten sich Physikerinnen und Physiker in den vergangenen Jahren verstärkt mit sogenannten Quantensimulatoren. Die Idee dahinter klingt bestechend einfach: Man verwendet ein komplett anderes System, dessen Eigenschaften sich jedoch eins zu eins auf (in der Regel) einen Teilaspekt des zu simulierenden Systems übertragen lassen. Durch die geschickte Manipulation des künstlichen Systems können die Wissenschaftler dann die zeitliche Entwicklung des realen Systems nachstellen.

Auf diese Weise können sie dessen Eigenschaften erforschen, ohne mit dem oben beschriebenen Speicherplatz- und Datenverarbeitungsproblem konfrontiert zu werden. Schließlich steckt die gesamte interessante Information im neuen System selbst und so speichert und verarbeitet der Quantensimulator die Informationen gewissermaßen auch selbst. Damit das Modellsystem diese Aufgaben erfüllen kann, muss es sich deutlich einfacher und in einem größeren Parameterbereich kontrollieren lassen als das Ursprungssystem.

Ein Großteil der bisher veröffentlichten Arbeiten zu Quantensimulatoren beschäftigt sich mit den Eigenschaften von Festkörpern. Insbesondere die Entwicklung neuer Materialien mit sehr speziellen Eigenschaften, wie zum Beispiel der Hochtemperatur-Supraleitung, ist für die Industrie von außerordentlich großem Interesse. Trotz enormer Forschungsanstrengungen fehlt noch immer das grundlegende Verständnis, gezielt Materialien mit vorherbestimmten Eigenschaften zu produzieren. So ist im Fall der Supraleitung bisher noch völlig unbekannt, welche Eigenschaften eines Materials manipuliert werden müssen, damit der elektrische Strom bereits bei Raumtemperatur verlustfrei fließt.

Eine besondere Rolle bei der Herstellung solcher Designmaterialien spielen sogenannte Phasenübergänge – Veränderungen in den Materialeigenschaften unter definierten Bedingungen. Wohlbekannt sind solche Übergänge für Wasser, das je nach Temperatur als Festkörper, Flüssigkeit oder Gas auftritt. Unter Normaldruck passieren diese Wechsel von Eis zu Wasser und von Wasser zu Dampf bei Null beziehungsweise hundert Grad Celsius. Ähnliche Phasenübergänge, bei denen die quantenmechanischen Eigenschaften der Teilchen eine Rolle spielen, treten zum Beispiel bei Elektronen in Festkörpermaterialien auf.

Kristallgitter aus Licht

In Abhängigkeit von den Materialeigenschaften können sich die Elektronen fest lokalisiert an einzelnen Gitterplätzen aufhalten oder sich im Festkörperkristall bewegen. In gewöhnlichen Metallen sind die Elektronen einer Art Reibung ausgesetzt – dem elektrischen Widerstand –, wodurch sich das Material unter anderem erhitzt und das System Energie verliert. In Supraleitern bewegen sich die Ladungsträger dagegen quasi reibungsfrei durch den Festkörper und es geht keine elektrische Energie verloren.

Wissenschaftler würden gerne mehr über dieses unterschiedliche Verhalten der Elektronen in Festkörpern erfahren, etwa darüber, welche Rolle quantenmechanische Eigenschaften wie Verschränkung spielen und welche unterschiedlichen Phasen sich bei verschiedenen Verschränkungsgraden ergeben. Damit sie den „Phasenübergang“ zwischen unterschiedlich lokalisierten und frei beweglichen Zuständen charakterisieren können, müssen sie die Mobilitätseigenschaften der Elektronen gezielt manipulieren und detektieren. In Festkörpern ist das allerdings nur sehr eingeschränkt möglich, denn für jeden Satz an Parametern bedarf es einer separaten Probe.

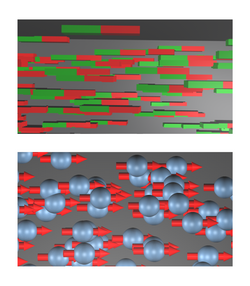

Als Quantensimulatoren für Festkörper setzen Wissenschaftler unter anderem künstliche Kristalle aus Licht ein, sogenannte optische Gitter. In diese simulierten Festkörperkristalle bringen sie Atome ein, die die Rolle der Elektronen in einem realen Kristall übernehmen. Der Einfluss auf die Eigenschaften der Atome lässt sich nun studieren, indem das Lichtgitter verändert wird. So gelingt es den Forschern, das Verhalten von Elektronen in einem realen Festkörper nachzustellen. Um ein solches Modellsystem zu erzeugen, überlagern Physiker zunächst Laserstrahlen mit exakt gleicher Wellenlänge, sodass ein festes Interferenzmuster entsteht, d. h. eine regelmäßige Anordnung von hellen und dunklen Bereichen.

Besitzt das Laserlicht eine geeignete Wellenlänge, werden beispielsweise die Atome eines ultrakalten Gases zu den Orten mit hoher Lichtintensität gezogen. Die Atome ordnen sich infolgedessen entsprechend der räumlichen Intensitätsverteilung des Lichtgitters an. Wenn die Modulation des Gitters klein ist, also der Unterschied zwischen hell und dunkel gering ist, können die Atome zwischen benachbarten Intensitätsmaxima hin- und herspringen – oder quantenmechanisch formuliert: hin- und hertunneln. In Analogie zu Elektronen in einem Festkörper entspricht diese Situation einem leitenden Zustand. Wird die Modulation stark erhöht, ziehen Bereiche hoher Lichtintensität die Atome viel stärker an als zuvor. Als Folge sind die Teilchen nun fest an die einzelnen Gitterplätze gebunden und es entsteht ein Isolator – schließlich existieren keine beweglichen Teilchen mehr, die Ladung und somit den elektrischen Strom transportieren könnten.

Simulierter Magnetismus

Durch die technisch sehr leicht zu kontrollierende Lichtleistung wird die Quantensimulation der Phasenübergänge im beschriebenen System verwirklicht. Mithilfe des verhältnismäßig einfachen Systems – Atome in der periodischen Anordnung eines Lichtgitters – und der gezielten Kontrolle des Gitters sowie der Eigenschaften der Atome konnten in den vergangenen Jahren in der Festkörperphysik nahezu undenkbare Situationen nachgestellt und systematisch untersucht werden.

Ein weiterer Fokus der derzeitigen Quantensimulations-Forschung liegt auf dem Studium des (Quanten-)Magnetismus. Auch hier dient die gesellschaftliche Relevanz magnetischer Materialien als Triebfeder. In nahezu jedem Computer steckt eine Festplatte, die Informationen in der Anordnung von winzigen magnetischen Bereichen speichert. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit zu erhöhen, ist also von enormem Interesse. Doch auch hier mangelt es an einem tief gehenden Verständnis dafür, welche Rolle die quantenmechanischen Eigenschaften spielen und wie sich diese kontrolliert und gezielt manipulieren lassen.

Zwar sind sich Wissenschaftler inzwischen einig, dass die magnetischen Eigenschaften von Materialien durch die Eigenschaften von Elementarmagneten – im Endeffekt den Eigenschaften der einzelnen Atome im Festkörper – bestimmt werden. Es ist jedoch bisher nicht gelungen, Materialien herzustellen, die kontrolliert zwischen Ferromagneten (also Materialien, in denen die Elementarmagnete parallel zueinander ausgerichtet sind) und Antiferromagneten (die Elementarmagneten sind hier anti-parallel angeordnet) umgeschaltet werden können. Auch die Rolle der erwähnten Verschränkung bei der Ausbildung von magnetischen Ordnungen über große Bereiche eines Festkörpers und deren Einfluss auf die Materialeigenschaften wie zum Beispiel deren Supraleitfähigkeit ist weitgehend unverstanden. Hier werden gezielt Quantensimulatoren eingesetzt, um diese Geheimnisse zu lüften.

Neutronensterne(n) nachgestellt

Doch nicht nur für die anwendungsbezogene Forschung sind Quantensimulatoren von großer Wichtigkeit. Ein Neutronenstern zum Beispiel besteht aus einem relativ speziellen und ziemlich exotischen Gas. Offensichtlich ist es nicht möglich (und wohl auch nicht wirklich erstrebenswert), zu einem Neutronenstern zu fliegen und dort Messungen vorzunehmen oder dessen Eigenschaften kontrolliert zu verändern. Um ein grundlegendes Verständnis über die Vorgänge in dessen Inneren zu bekommen, bleibt Wissenschaftlern folglich nur ein Modellsystem. Als Quantensimulatoren werden hierfür häufig atomare Gase eingesetzt: Die Atome selbst übernehmen die Rolle der Neutronen.

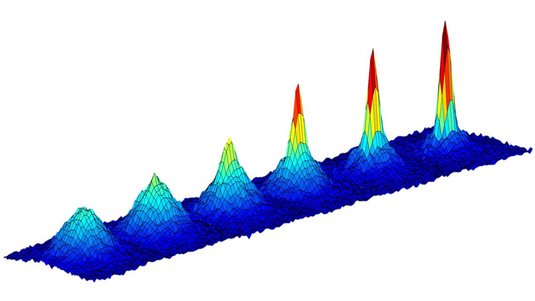

Ähnlich wie bei Bose-Einstein-Kondensaten werden die Teilchen stark abgekühlt und an einem vorgegebenen Ort im Inneren einer Vakuumkammer gefangen. Ändert man nun die äußeren Bedingungen – wie beispielsweise Temperatur, Form der Gaswolke, Zusammensetzung des Gases oder angelegte magnetische Felder –, lassen sich unterschiedliche Szenarien durchspielen und das Verhalten eines neutronensternähnlichen Objekts im Labor simulieren. Durch derartige Messungen konnten Wissenschaftler im Jahr 2011 zum Beispiel einige mathematische Theorien, mit denen sich solche exotischen Gase beschreiben lassen, als nicht zutreffend ausschließen.

Die hier vorgestellten Quantensimulatoren repräsentieren nur einen kleinen Ausschnitt aus den derzeitigen Forschungsaktivitäten. Insbesondere wurden hier nur Simulatoren für relativ große Systeme (mehrere hundert bis mehrere hunderttausend Teilchen) vorgestellt. In einem entgegengesetzten Ansatz beginnen Wissenschaftler mit ein, zwei oder drei Teilchen und stellen mit ihnen grundlegende quantenmechanische Eigenschaften nach. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können dann auf größere Systeme übertragen werden. Als Teilchen dienen hier häufig einzelne Photonen, Atome oder gefangene Ionen.

Einen weiteren Bereich bildet zudem der Forschungsschwerpunkt „Quantencomputer“. Die treibende Kraft dahinter ist, ähnlich zu einem herkömmlichen Computer einen Aufbau zu verwirklichen, in dem ein großer Bereich von unterschiedlichen quantenmechanischen Systemen implementiert werden kann. Dies würde zu einem „universalen“ Quantensimulator führen.

Welt der Physik

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/quantenmechanik-quantentechnik/quantensimulatoren-1/