Fusionsplasmen im magnetischen Käfig

Sibylle Günter, Isabella Milch

Die Energiequelle der Sonne auf Erden nutzbar zu machen – das ist das Ziel der Fusionsforschung: Ein Kraftwerk soll aus der Verschmelzung von Atomkernen Energie gewinnen. Bei der Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium werden Neutronen frei, die große Mengen von Energie tragen. Ein Gramm Wasserstoff könnte in einem Kraftwerk 90.000 Kilowattstunden Energie freisetzen, die Verbrennungswärme von elf Tonnen Kohle. Da die Grundstoffe für den Fusionsprozess in nahezu unerschöpflicher Menge überall auf der Welt vorhanden sind, könnte die Fusion nachhaltig zur künftigen Energieversorgung beitragen. Mit dem internationalen Experimentalreaktor ITER, der sich im Bau befindet, steht die Forschung heute unmittelbar vor der Demonstration eines Energie liefernden Plasmas.

Unter irdischen Bedingungen gelingt die Kernfusion am einfachsten mit den beiden Wasserstoffsorten Deuterium und Tritium. Während gewöhnlicher Wasserstoff ein einzelnes Proton als Atomkern besitzt, enthalten die Kerne von Deuterium (schwerer Wasserstoff) und Tritium (superschwerer Wasserstoff) ein beziehungsweise zwei zusätzliche Neutronen. Die Fusion von Deuterium- mit Tritiumkernen läuft erheblich effektiver – um 25 Größenordnungen! – ab als die Fusion von leichtem Wasserstoff.

Teilchen auf Schraubenbahnen

Quelle der Fusionsenergie ist die Bindungsenergie der Atomkerne. Die Kernbausteine – Protonen und Neutronen – sind von einer Atomsorte zur anderen verschieden stark aneinander gebunden. Je fester sie verbunden sind, desto mehr Energie ist nötig, um den Kern zu spalten. Umgekehrt wird umso mehr Energie frei, wenn der Kern durch Fusion aus seinen Bausteinen gebildet wird.

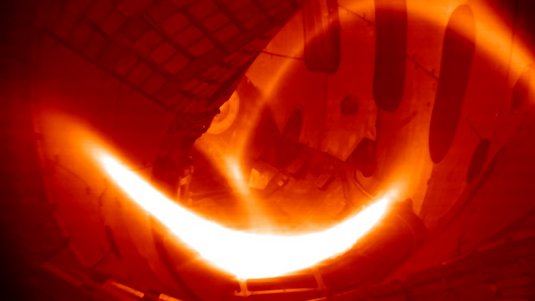

Atomkerne sind elektrisch positiv geladen und stoßen sich daher gegenseitig ab. Sie können nur miteinander verschmelzen, wenn sie sich sehr nahe kommen. Erst dann überwiegen die anziehenden Kernkräfte, die nur in der unmittelbaren Umgebung der Kerne wirken, die abstoßenden elektrischen Kräfte. Um die gegenseitige Abstoßung zu überwinden, müssen die Kerne mit großer Geschwindigkeit aufeinander zufliegen. Damit die Verschmelzung stattfindet, ist es erforderlich, dass die schnellen Kerne nicht nur einmal, sondern viele Male Gelegenheit zum Zusammenstoßen haben. Dazu müssen sie mitsamt ihrer Bewegungsenergie gut wärmeisoliert in einer Reaktionskammer eingeschlossen sein – nötig sind Temperaturen von mehr als 100 Millionen Grad. Dieser Einschluss gelingt durch magnetische Felder. Denn bei den hohen Temperaturen sind die Wasserstoffatome in ihre Bestandteile – Elektronen und Kerne – zerlegt. Ein solches Plasma ist elektrisch leitend, seine Bewegung lässt sich daher durch elektrische und magnetische Felder beeinflussen. Das macht man sich in den Fusionsanlagen zunutze, indem man das heiße Plasma in einen Magnetfeldkäfig einschließt und so von materiellen Wänden fernhält, die das Plasma abkühlen würden.

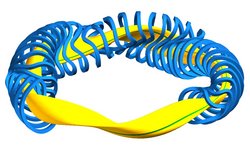

Ionen und Elektronen werden im Magnetfeld auf Kreis- und Schraubenbahnen um die Feldlinien gezwungen. Senkrecht zur Magnetfeldrichtung sind die Teilchen quasi an die Feldlinien angebunden, längs der Feldlinien können sie sich unbeeinflusst bewegen. Um zu vermeiden, dass die Teilchen entlang der Magnetfeldlinien entweichen, benutzt man für Fusionsanlagen Magnetfelder, die ringförmig in sich geschlossen sind. In einem reinen Ringfeld allerdings sinkt die Feldstärke aus geometrischen Gründen nach außen hin ab. Die geladenen Teilchen würden deshalb sehr schnell senkrecht zum Magnetfeld an die Wand getrieben. Nötig sind daher Felder, deren Feldlinien nicht nur kreisförmig verlaufen, sondern sich zudem schraubenförmig winden. Sie müssen dabei so genannte magnetische Flächen aufspannen, die in sich geschlossen sind. Man kann sich diese Flächen wie ineinander liegende Fahrradschläuche vorstellen. Das Fehlen einer radialen Feldkomponente, welche die Plasmateilchen nach außen führen würde, ist Voraussetzung für den magnetischen Plasmaeinschluss.

Die verschiedenen ringförmigen Konfigurationen, deren Hauptvertreter Tokamak und Stellarator im Folgenden beschrieben werden, nutzen unterschiedliche Methoden, um diese magnetischen Flächen aufzuspannen.

Verluste durch Wirbel

Tokamaks sind die heute weltweit am weitesten verbreitete und am besten untersuchte Bauart. Sie bauen einen Teil des Magnetfeldkäfigs durch Magnetspulen auf, die das Plasmagefäß außen umschließen. Für die Verdrillung der Feldlinien sorgt ein im Plasma fließender elektrischer Strom. Er wird dort pulsweise von einem Transformator induziert. Tokamaks können deshalb ohne Zusatzmaßnahmen nur in Pulsen arbeiten.

Im Prinzip könnten Stöße zwischen den Plasmateilchen die Partikel auf benachbarte Feldlinien versetzen und so den magnetischen Einschluss stören. Da aber Stöße in den heißen, dünnen Fusionsplasmen extrem selten sind, war man zu Beginn der Fusionsforschung sehr optimistisch: Wären, wie damals angenommen wurde, allein Stöße für den Energieverlust des Plasmas verantwortlich, dann wäre bereits in Fusionsanlagen heutiger Größe die Wärmeisolierung gut genug, um Energie zu erzeugen.

Allerdings zeigten die Experimente deutlich größere Verluste. Als Ursache erwies sich eine turbulente Durchmischung des Plasmas: Ständig entsteht und zerfällt eine Vielzahl unterschiedlich großer Wirbel. Angetrieben wird dieser Vorgang durch den steilen Abfall der Plasmatemperatur – auf nur zwei Metern Entfernung um mehr als 100 Millionen Grad.

Die Beschreibung turbulenter Vorgänge ist noch heute eine der größten Herausforderungen der theoretischen Physik. Eine rigorose Behandlung überfordert selbst modernste Hochleistungsrechner. Rein rechnerisch ist es deshalb immer noch nicht möglich, eine Vorhersage über die erreichbare Wärmeisolierung in einer Fusionsanlage zu machen – und damit über die notwendige Größe eines Fusionskraftwerks.

Bei der Planung neuer Anlagen ist man daher auf empirische Vorhersagen angewiesen, die auf experimentellen Beobachtungen beruhen. Die Ergebnisse solcher Skalierungen waren in den 1980er Jahren zunächst niederschmetternd: Ein Fusionskraftwerk hätte unökonomisch groß sein müssen. Der Durchbruch gelang 1982 am Garchinger Tokamak ASDEX (Axialsymmetrisches Divertor-Experiment). Eine neuartige Plasmaform verdoppelte hier die Wärmeisolation. Denn im Unterschied zu vorherigen Anlagen wurde das ASDEX-Plasma nicht mehr direkt durch materielle Wände begrenzt. Stattdessen wurde es durch ein zusätzliches Magnetfeld so verformt, dass der Kontakt zwischen Plasma und Wand nur in einem speziell dafür vorgesehenen Bereich, dem Divertor, stattfand.

Ursprünglich entwickelt, um möglichst wenig Verunreinigungen aus der Gefäßwand in das Plasma gelangen zu lassen, erlaubt die Divertor-Anordnung auch die Ausbildung von Strömungen in der Nähe des Plasmarandes. Sie können die Wirbel im Plasma zerreißen und von daher den turbulenten Transport drastisch reduzieren. Am Plasmarand entsteht so eine Transportbarriere mit wesentlich verbesserter Wärmeisolierung. Alle späteren Tokamak-Anlagen nutzten diesen Effekt: Auch die europäische Gemeinschaftsanlage JET (Joint European Torus) in Culham/Großbritannien, das gegenwärtig größte Fusionsexperiment weltweit, wurde entsprechend umgebaut. In der neuen Konfiguration gelang es 1997, kurzzeitig eine Fusionsleistung von 16 Megawatt zu erzeugen. Mehr als die Hälfte der zur Plasmaheizung verbrauchten Leistung wurde dabei per Fusion zurückgewonnen.

Für einen Nettogewinn an Energie ist das JET-Plasma mit seinen 80 Kubikmetern jedoch zu klein. Dies ist die Aufgabe des internationalen Experimentalreaktors ITER (lat.: der Weg), der von den Partnern Europäische Union, Japan, USA, Russland, China, Indien und Südkorea aufgebaut und betrieben werden wird. Auch die ITER-Geometrie beruht auf den Garchinger Ergebnissen. In seinem rund 830 Kubikmeter umfassenden Plasmavolumen soll eine Fusionsleistung von 500 Megawatt erzeugt werden – zehnmal mehr, als zur Aufheizung des Plasmas verbraucht wird.

Parallel zu ITER geht an den bestehenden Tokamak-Anlagen die Suche nach optimierten Betriebsweisen weiter. Ein wichtiges Ziel ist der stationäre Betrieb. Dazu muss der induktiv getriebene Plasmastrom ersetzt werden, zum Beispiel durch einen so genannten Bootstrap-Strom, der sich bei hohem Plasmadruck einstellt.

Transportbarrieren, die inzwischen nicht nur am Plasmarand, sondern auch im Zentrum erzeugt werden, könnten dies möglich machen. Immerhin gelang es so an nur mittelgroßen Tokamaks wie dem ASDEX-Nachfolger „ASDEX Upgrade“ für eine kurze Zeit – weniger als eine Sekunde – bereits die erforderliche Temperatur von 100 Millionen Grad zu erzielen.

Fusion im Dauerbetrieb

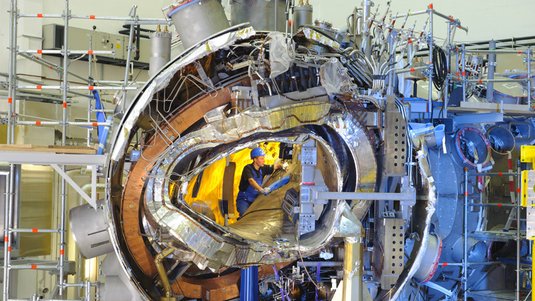

Im Unterschied zu Tokamaks können Fusionsanlagen vom Typ Stellarator von vornherein im Dauerbetrieb arbeiten: Sie werden ohne Plasmastrom mit einem Feld betrieben, das ausschließlich durch äußere Spulen erzeugt wird. Dafür sind jedoch wesentlich komplexer geformte Magnetspulen nötig als beim Tokamak. Deren Berechnung gelang erst mithilfe moderner Hochleistungsrechner.

Die zurzeit in Greifswald entstehende Anlage Wendelstein 7-X wird nach der Fertigstellung im Jahr 2014 das weltweit größte Experiment des Stellarator-Typs sein - mit einem Plasmavolumen von 30 Kubikmetern ist es jedoch wesentlich kleiner als ITER. Wendelstein 7-X soll die Kraftwerkstauglichkeit dieses alternativen Konzepts demonstrieren: Dabei wird ein verbessertes Magnetfeld eingesetzt, um die Schwierigkeiten früherer Stellaratoren zu überwinden. Die Qualität von Plasmagleichgewicht und -einschluss soll der eines Tokamak ebenbürtig werden. Und mit Entladungen bis zu 30 Minuten Länge soll Wendelstein 7-X die wesentliche Stellaratoreigenschaft vorführen, den Dauerbetrieb. Ein Energie lieferndes Plasma wird allerdings nicht angestrebt. Da sich dessen Eigenschaften vom Tokamak aber zum großen Teil auf Stellaratoren übertragen lassen, hat der Tokamak ITER auch für Stellaratoren eine große Bedeutung. Nach ITER ist eine Demonstrationsanlage geplant, die alle Funktionen eines Kraftwerks erfüllt. Gegen Mitte des Jahrhunderts könnte ein Fusionskraftwerk dann wirtschaftlich nutzbare Energie liefern.

Welt der Physik CC by-nc-nd

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/teilchen/plasma/fusionsplasmen/