Dunkle Materie: Die Jagd nach dem Unsichtbaren

Thomas Bührke

Sollten Kosmologen Recht haben, dann gibt es im All eine neue Form von Materie, die sechsmal häufiger vorkommt als die uns bekannte. Sie ist unsichtbar und heißt daher Dunkle Materie. Vor achtzig Jahren erstmals postuliert, steht ihr direkter Nachweis bis heute aus. Mit Experimenten wie CRESST und XENON100 wollen Forscher das kosmische Rätsel in den kommenden Jahren lösen.

Über kaum ein anderes astrophysikalisches Thema diskutieren die Wissenschaftler derzeit so heftig wie über die Dunkle Materie. Besonders deutlich zeigte sich das im Herbst 2011, als in München Physiker aus aller Welt zusammenkamen, um sich über die neuesten Resultate auszutauschen. Drei Forschergruppen legten Messergebnisse vor, die mit dem Nachweis der mysteriösen Dunkle-Materie-Teilchen verträglich waren – aber sich gegenseitig widersprachen. Zudem hatten zwei andere Gruppen nichts gefunden und schlossen die positiven Ergebnisse explizit aus.

„Es könnte aber sein, dass die Teilchen ungewöhnliche Eigenschaften besitzen, sodass sie sich in einigen Detektoren bemerkbar machen, in anderen nicht“, sagt Franz Pröbst, der am Münchener Max-Planck-Institut für Physik das Experiment CRESST (Cryogenic Rare Event Search with Superconducting Thermometers) leitet. Es gehört zu jenen Detektoren, die Dunkle Materie nachgewiesen haben könnten.

Manfred Lindner stimmt dem im Prinzip zu, doch hält er es für plausibler, dass CRESST irgendeinen neuartigen Störeffekt sieht. Das internationale Experiment XENON100, dessen Beitrag Lindner am Max-Planck-Institut für Kernphysik leitet, hat nämlich mit deutlich höherer Sensitivität keine Ereignisse von möglichen Dunkle-Materie-Partikeln gefunden. Die heiße Diskussion um „verschmutzte“ Instrumente, Empfindlichkeitsgrenzen und Störeffekte spielt sich auf allerhöchstem Niveau ab. CRESST und XENON100 zählen zu den empfindlichsten und reinsten Experimenten der Erde. „Unser Detektor ist vermutlich der sauberste Ort im Universum“, sagt Max-Planck-Direktor Lindner. Um die Anforderungen an die Technik zu verstehen, ist ein kurzer Rückblick in die Geschichte nötig.

Im Jahr 1933 beobachtete der in die USA emigrierte schweizerische Astronom Fritz Zwicky mehrere Galaxienhaufen. Dabei stellte er fest, dass die einzelnen Milchstraßensysteme sich darin so schnell bewegen, dass ihre gemeinsame Schwerkraft nicht ausreicht, um die Haufen zusammenzuhalten. Er schloss daraus, dass es eine große Menge an unsichtbarer Materie geben müsse, die sich nur über ihre Schwerkraft äußert. Zwicky kreierte den Begriff Dunkle Materie.

Die Beobachtungen des Forschers gerieten jedoch in Vergessenheit und wurden erst in den 1970er-Jahren wiederbelebt. Damals fanden Astronomen heraus, dass Spiralgalaxien wie unsere Milchstraße so schnell rotieren, dass sie von der Fliehkraft zerrissen würden, gäbe es nicht die zusätzliche Schwerkraft der Dunklen Materie.

Unbekannte Elementarteilchen

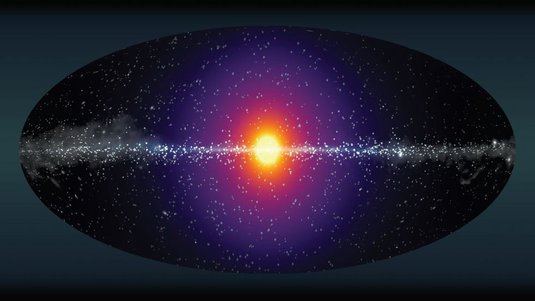

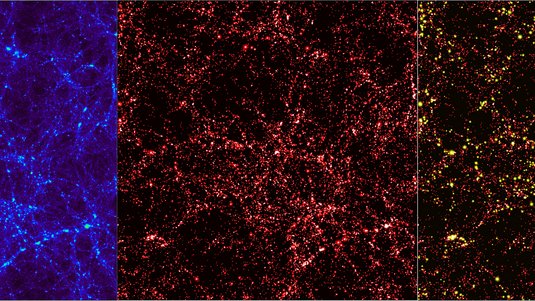

Heute sind die meisten Astroteilchenphysiker davon überzeugt, dass die unsichtbare Substanz aus einer neuen Sorte von Elementarteilchen besteht. Diese sollen sich zu riesigen Wolken zusammengeballt haben, die Galaxien umgeben und großräumig in den Galaxienhaufen verteilt sein. Es gibt eine Reihe weiterer astrophysikalischer Indizien für ihre Existenz, etwa die Bilder von Gravitationslinsen. Darüber hinaus, so die verbreitete Auffassung, sorgen die Dunkle-Materie-Teilchen dafür, dass sich die normale Materie nach dem Urknall relativ schnell zu Sternen und Galaxien verdichten konnte. Alle Indizien zeigen konsistent in dieselbe Richtung – und ohne diesen mysteriösen Wirk- und Klebstoff gäbe es uns überhaupt nicht.

Aus den bisherigen Beobachtungen und theoretischen Argumenten lassen sich einige Eigenschaften der unsichtbaren Partikel ableiten. Demnach besitzen die plausibelsten Kandidaten eine Masse, die etwa derjenigen von Atomen entspricht. Sie sind elektrisch neutral und gehen mit normaler Materie so gut wie keine Wechselwirkung ein. Anders gesagt: Sie durchqueren alle Körper im Universum nahezu ungehindert. Wegen dieser Eigenschaften haben sie den Namen Weakly Interacting Massive Particles (schwach wechselwirkende massereiche Teilchen) erhalten. Bezeichnenderweise bedeutet das Akronym WIMP im Englischen so viel wie Schwächling.

Fasst man alles zusammen, was man heute zu wissen meint, dann rasen auf der Erde in jeder Sekunde rund 100 000 dieser Partikel durch eine Fläche von der Größe eines Daumennagels hindurch – auch durch unsere Körper, ohne dass wir das Geringste davon spüren. Das klingt fantastisch, ist aber gar nicht einmal so ungewöhnlich. So durchdringen in derselben Zeit etwa 65 Milliarden Neutrinos, die im Innern der Sonne entstehen, dieselbe Fläche; und diese Geisterteilchen kann man bereits durch seltene Stöße mit Materie sichtbar machen.

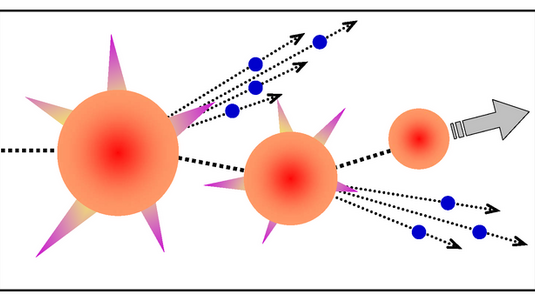

Alle derzeit arbeitenden Experimente gehen davon aus, dass auch die Dunkle-Materie-Teilchen durchaus mit normalen Atomen zusammenstoßen können, allerdings mit extrem geringer Rate. Das aber sollte sie verraten. Die zweifelsfreie Entdeckung von WIMPs wäre eine sensationelle Bestätigung des neuen Weltbilds und würde wahrscheinlich mit einem Nobelpreis belohnt werden. Das Rezept ist bei allen Messapparaturen ähnlich: Man nehme ein geeignetes Detektormaterial und warte auf den sehr seltenen Fall, dass ein WIMP darin mit einem Atomkern zusammenstößt – und einen kurzen Lichtblitz erzeugt. Außerdem werden Elektronen frei, weil das angestoßene Atom mit anderen Atomen kollidiert und sich die äußeren Elektronen vom Atom lösen können. Ist das Material ein Kristall, dann überträgt sich die Stoßenergie auf das Kristallgitter, und der Detektor erwärmt sich. Es gibt also die drei Messgrößen Licht, freie Ladungen und Temperatur. Keiner der derzeitigen Detektoren kann jedoch alle drei Größen gleichzeitig messen, sondern immer nur zwei. Das hat Auswirkungen auf die aktuelle Diskussion der Ergebnisse.

Franz Pröbst arbeitet seit 15 Jahren am Experiment CRESST, an dem Physiker der TU München sowie aus Tübingen und Oxford mitwirken. Das Herz der Anlage bilden Kristalle aus Kalziumwolframat mit jeweils vier Zentimeter Höhe und Durchmesser. Obwohl in jeder Sekunde mehrere Millionen WIMPs einen dieser Detektoren durchqueren sollten, erwartet Pröbst nicht mehr als einen Zusammenstoß pro Monat. Bei einem solchen Ereignis wird ein sehr schwacher Lichtblitz frei, und der Kristall erwärmt sich um wenige Millionstel Grad. Wie soll man das messen?

Empfindliche Experimente

„Als wir damals mit dem Experiment anfingen, gab es hierfür überhaupt keine Messtechnik“, erinnert sich Pröbst. Zusammen mit Wolfgang Seidel und Leo Stodolsky entwickelte der Physiker die heute verwendeten Kryodetektoren. Sie erhielten diesen Namen, weil sie bei einer extrem tiefen Temperatur von etwa einem hundertstel Grad über dem absoluten Nullpunkt (minus 273,15 Grad Celsius) arbeiten. Auf eine Seite des Kristalls wird ein dünner Wolframfilm aufgebracht, der als sensitives Thermometer dient. Die Temperatur wird nämlich genau so eingeregelt, dass sich der Film in einem Übergangszustand zwischen Normal- und Supraleitung befindet. Schon bei der geringsten Erwärmung erhöht sich der elektrische Widerstand so stark, dass er sich messen lässt.

Man kann das mit einer empfindlichen Wippe veranschaulichen, die sich gerade im Gleichgewicht befindet. Schon das kleinste Gewicht kann die eine Seite nach unten sinken lassen. Die Temperaturstabilisierung bis auf ein millionstel Grad genau zu halten, ist eine extreme Herausforderung. Jeder Wolframfilm hat seine eigene Sprungtemperatur, die individuell eingestellt werden muss. „Die Eichung des Experiments kostet uns Monate“, berichtet Pröbsts Mitarbeiter Michael Kiefer aus eigener leidvoller Erfahrung.

Mit CRESST können die Physiker auch den Lichtblitz aufspüren, den ein WIMP beim Zusammenstoß mit einem Atom im Kristall erzeugen soll. Dafür wird das Licht mit Spiegeln, die den Kristall vollständig umgeben, auf einen weiteren Tieftemperatursensor gelenkt. Der erwärmt sich, woraus die Forscher schließlich die Lichtenergie ableiten.

Jahrelange Arbeit war nötig, um diese Detektoren zum Laufen zu bringen. Doch es gibt ein weiteres Problem: Die Natur hält viele andere Quellen parat, die in den Kristallen ähnliche Signale erzeugen wie die WIMPs. Ein erster Schritt war der Aufbau von CRESST im Gran-Sasso-Untergrundlabor. Unter 1400 Meter Fels der Abruzzen ist es dort weitgehend vor Teilchen der kosmischen Strahlung geschützt, die unablässig aus dem All in die Erdatmosphäre prasseln.

Der größte Feind aber ist natürliche Radioaktivität in Form von kleinsten Spuren instabiler Isotope. Störend wirken sich unter anderem radioaktive Radon-Isotope aus, die infolge des Zerfalls von Uran überall vorkommen – übrigens auch in der Raumluft eines Wohnhauses. Die bei radioaktiven Zerfällen freigesetzten Atomkerne, Elektronen, Neutronen und Gammastrahlen können in den Detektor eindringen und darin ein ähnliches Signal hervorrufen wie ein WIMP.

Um die Kristalldetektoren vor der radioaktiven Störstrahlung zu schützen, werden sie aus hochreinen Materialien gefertigt. Und sie werden von mehreren, insgesamt 44 Tonnen schweren Mänteln aus Polyethylen, Blei und Kupfer umgeben. Dennoch bleibt ein kleiner Schmutzeffekt übrig. „Wir messen jetzt nur noch etwa alle hundert Sekunden ein Ereignis“, sagt Kiefer. Sie sind der störende Untergrund.

Falls dem so ist, dann besitzen die Teilchen eine Masse, die etwa derjenigen eines Kohlenstoffatoms entspricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine zufällige, statistische Schwankung handelt, liegt bei 1 zu 100 000. „Es könnte aber noch ein unbekannter Störuntergrund sein“, sagt Pröbst. Ziel ist es derzeit, diesen Untergrund durch weitere Abschirmmaßnahmen auf ein Zehntel zu reduzieren. Außerdem verdoppeln die Forscher die Anzahl der Kristalle auf 18.

Wettrennen um die Entdeckung der Dunklen Materie

Das Experiment wird gerade im Gran-Sasso-Labor aufgebaut und Anfang 2013 wieder anlaufen. Sollten die Schutzmaßnahmen wirken, so sollte nach weiteren zwei Jahren Datennahme klar sein, ob CRESST wirklich WIMPs nachgewiesen hat oder nicht. Das Wettrennen um die Entdeckung der Dunklen Materie, an der weltweit rund ein Dutzend Gruppen teilnehmen, ist also in vollem Gange. Eine Lösung des Rätsels scheint erstmals zum Greifen nahe. Doch momentan sind die Ergebnisse noch widersprüchlich. Zwei Gruppen in den USA und in Italien haben ebenfalls ein positives Resultat verkündet – allerdings in einem anderen Massenbereich als CRESST. Ihnen allen widersprechen das ebenfalls im Gran-Sasso-Labor arbeitende Experiment XENON100 sowie ein amerikanischer Versuch. Bei XENON100 dienen 162 Kilogramm flüssiges Xenon als Detektormaterial. Wenn ein WIMP darin mit einem Atom zusammenstößt, erzeugt es einen Lichtblitz, den empfindliche Fotodetektoren registrieren. Außerdem werden Elektronen frei, die über ein außen angelegtes elektrisches Feld an die Oberfläche gezogen und dort gemessen werden.

Auch in diesem Experiment ist radioaktive Störstrahlung, insbesondere von Radon und Krypton, der größte Feind. Die Forscher beziehen ihr Xenon möglichst rein von weltweit wenigen Produzenten. Mit extremem Aufwand wird die Substanz dann weiter gereinigt. „Die Flüssigkeit enthält so wenige Verunreinigungen wie ein Kubikkilometer reines Wasser, in das man einmal hineinhustet“, veranschaulicht Manfred Lindner. Das Heidelberger Max-Planck-Institut für Kernphysik bringt in diese Kooperation seine jahrzehntelange Erfahrung aus der Neutrinoforschung ein. In dem Sonnenneutrino-Experiment GALLEX ging es einst darum, in einer großen Menge Gallium einige wenige, durch Neutrinos erzeugte Germaniumatome nachzuweisen.

„Heute können wir ein Kryptonatom unter mehr als einer Billion Xenonatomen aufspüren“, sagt Hardy Simgen, der diese wohl weltweit empfindlichste Anlage zur Gasanalytik in- und auswendig kennt. „Im menschlichen Körper finden pro Sekunde durchschnittlich 8500 radioaktive Zerfälle statt. Wir weisen in hundert Kilogramm Material wenige Zerfälle pro Jahr nach.“ Alle Materialien, die für das Experiment verwendet werden, gehen vorher durch diese Anlage. Jüngst gab es ein Problem mit neuen Lichtsensoren für das Nachfolgeprojekt mit einer Tonne Xenon. Sie waren verglichen mit den enormen Reinheitsanforderungen zu radioaktiv, womit sie die Messung vollständig zerstören würden. Jetzt haben die Physiker in Zusammenarbeit mit der Herstellerfirma reinere Materialen ausgesucht, um die Anforderungen zu erfüllen.

Das Xenon befindet sich in einem ständigen Reinigungskreislauf – einer Art Dialyse, die immer wieder aufs Neue eindringendes Radon entfernt. In diesem Bereich bringen die Heidelberger Forscher große Erfahrung aus dem Sonnenneutrino-Experiment ein. Mit einer mobilen Radon-Extraktionsanlage testen sie die Reinigungseffizienz unter realistischen Bedingungen.

Und mit einem Trick ist es den Wissenschaftlern gelungen, XENON100 zu dem derzeit mit Abstand empfindlichsten aller WIMP-Experimente zu machen: Weil die Verunreinigungen von den Außenwänden in das Xenon eindringen, wählen die Physiker nur Ereignisse aus, die sich im inneren Bereich des Detektors ereignen. So verwenden sie für die WIMP-Suche nur das zentrale, besonders saubere Drittel des gesamten Volumens. Auf diese Weise ließ sich die Anzahl der Störereignisse auf ein Minimum reduzieren. Deshalb erscheint ihr Ergebnis – nämlich kein signifikantes WIMP-Ereignis – sehr überzeugend. Wenn CRESST wirklich Dunkle-Materie-Teilchen nachgewiesen hätte, hätte XENON100 mehr als hundert Ereignisse messen müssen.

Zweifel an der Gültigkeit des Gravitationsgesetzes?

Manfred Lindner zieht aus der derzeitigen Situation die Schlussfolgerung: Eine Lösung wäre, dass zwei der drei Experimente einen unverstandenen Untergrund messen, während das andere tatsächlich WIMPs sieht. Diese müssten dann aber sehr ungewöhnliche Eigenschaften besitzen, sodass sie für XENON100 unsichtbar bleiben. Ganz ausschließen lässt sich das nicht, weil etwa CRESST den Lichtblitz und die Wärmeentwicklung misst, die ein WIMP bei Kollision mit einem Atom im Detektor erzeugt. XENON100 hingegen misst den Lichtblitz und die erzeugte Ionisierungsrate. „Die andere Lösung mit weniger speziellen Annahmen ist, dass keines der bisher gesehenen Signale von WIMPs stammt“, sagt Lindner.

Beim XENON-Experiment geht die Entwicklung weiter. In Vorbereitung ist eine Erweiterung auf eine Tonne Xenon. Je größer der Detektor, desto mehr WIMP-Ereignisse können darin stattfinden. Allerdings wächst auch das Problem der Verschmutzung über die größere Oberfläche – und dadurch steigen die Anforderungen an die Reinheit der Detektormaterialien und des Xenons. Hier können die Heidelberger Saubermänner also ihr ganzes Knowhow ausspielen. Ende 2014 soll die Anlage mit einer um einen weiteren Faktor 100 gesteigerten Sensitivität anlaufen und 2016 ein erstes Ergebnis liefern.

Bleiben die dunklen Teilchen unauffindbar, wird es für die plausibelste Erklärung der Dunklen Materie in Form von WIMPs eng. Man müsste dann ernsthafter über andere Partikel nachdenken. Falls die Dunkle Materie doch nicht existiert, könnte man an der Gültigkeit der Gravitationsgesetze zweifeln. Alternativen gibt es seit langem, aber sie können nicht alle astrophysikalischen Phänomene, für die man die Dunkle Materie postuliert, einheitlich konsistent erklären. Außerdem müsste man dann auch Einsteins Gravitationstheorie in einer Weise abändern die, vorsichtig formuliert, sehr wenig motiviert erscheint.

Der Artikel erschien im Magazin „MaxPlanckForschung“, das über die wissenschaftliche Arbeit an den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft berichtet.

MaxPlanckForschung 4|2012 gemäß den Bedingungen der Quelle

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/dunkle-materie/dunkle-materie-die-jagd-nach-dem-unsichtbaren/