Eine Formel für die Sternentstehung

Franziska Konitzer

Wenn sich eine Gas- und Staubwolke unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenballt, entsteht ein neuer Stern. Allerdings kommt ein solcher Vorgang in unserer Galaxie viel seltener vor als eine gängige astronomische Theorie nahelegt. Thomas Henning vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg stellte in unserem Podcast ein neues Modell vor: Demnach muss eine bestimmte kritische Dichte überschritten werden, damit sich ein Stern bilden kann.

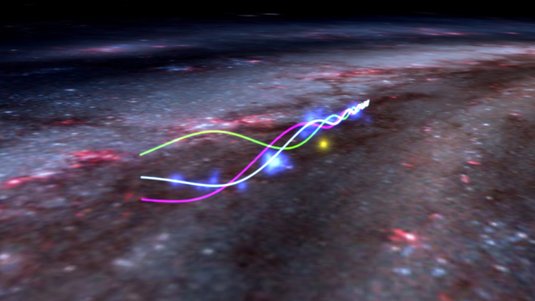

Ein Stern entsteht, wenn eine diffuse Wolke aus Gas und Staub unter ihrer eigenen Schwerkraft kollabiert. Durch den Kollaps erhöhen sich der Druck und die Temperatur im Inneren der Wolke, bis darin enthaltene Wasserstoffkerne zu Heliumkernen verschmelzen. Diese Kernfusion setzt Energie frei, und der neue Stern fängt an zu leuchten. Normalerweise findet diese Sternentstehung in größeren Wolken statt, die sehr viel Wasserstoff in Molekülform enthalten, also jeweils zwei Wasserstoffatome, die chemisch aneinander gebunden sind und somit ein Molekül bilden. Solche Molekülwolken können einen Durchmesser von mehreren Dutzend Lichtjahren besitzen. Eine wichtige Rolle in ihrem Inneren spielt der thermische Druck. Ist er zu hoch, können keine neuen Sterne entstehen.

Thomas Henning: „Der thermische Druck ist eine Größe, die beschreibt, mit welcher Geschwindigkeitsverteilung die Moleküle durch den Raum flitzen. Diese Verteilung wird durch die Temperatur bestimmt. Wenn also die Temperatur eines Gases steigt, dann ändert sich auch der Druck. Das kann man sich so wie bei einem Luftballon vorstellen: Wenn man eine Flamme darunter stellt, dehnt sich der Luftballon aus. Bei einer Molekülwolke möchte man aber nicht, dass sie sich ausdehnt, sondern dass sie kollabiert. Das heißt, wenn die Wolke möglichst kalt und möglichst massereich ist, dann kann die Gravitation die Oberhand gewinnen.“

Im Milchstraßensystem gibt es Schätzungen zufolge rund sechstausend Molekülwolken, die insgesamt zwei Milliarden Sonnenmassen an Gas und Staub enthalten. Jede Menge Material für neue Sterne also – zumindest wenn man bei der Berechnung der Sternentstehungsrate nur diese Masse und den Einfluss der Schwerkraft berücksichtigt.

„Bei der Durchführung dieser Rechnung kann man eine sogenannte Freifallzeitskala verwenden. Im Grunde genommen nimmt man in diesem Fall an, dass die Wolke nur aufgrund ihrer Schwerkraft kollabiert. Dann kommt man auf ein Ergebnis von rund hunderttausend bis vielleicht eine Million Jahren. Und wenn man jetzt an die zwei Milliarden Sonnenmassen denkt und diese Masse einfach durch die Freifallzeitskala teilt, ergibt sich eine Sternentstehungsrate von vielen Hundert oder sogar Tausend Sonnenmassen pro Jahr für das Milchstraßensystem.“

Für unsere Galaxis können Astronomen die Sternentstehungsrate auch aus Beobachtungen bestimmen.

„Und da scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Denn wenn wir die Sternentstehungsraten messen, erhalten wir nur etwa zwei bis drei Sonnenmassen pro Jahr.“

Pro Jahr entstehen im Milchstraßensystem also nur ein bis zwei neue sonnenähnliche Sterne. Größere Sterne bilden sich noch seltener.

„Jetzt müssen wir herausfinden: Warum ist die Sternentstehung so ineffektiv? Eigentlich sollte sie viel höher sein. Das ist zunächst einmal ein Rätsel.“

Einen Hinweis auf die Lösung dieses Rätsels können Forscher wie Thomas Henning aus der Dichte der Molekülwolken gewinnen. Während die Temperatur im Wolkeninneren mehr oder weniger konstant bei wenigen Grad über dem absoluten Nullpunkt liegt, ist die Materie darin nicht gleichmäßig verteilt. So kann die Dichte von lediglich 80 Teilchen pro Kubikzentimeter bis hin zu 50 000 Teilchen pro Kubikzentimeter reichen.

„Das deutet darauf hin, dass vermutlich nicht die ganze Wolke Sterne bildet, sondern nur die Teile, in denen es dichtes Gas gibt. Die Überlegung, die dahinter steht, ist, dass diese Wolken turbulent sind. Das heißt, sie haben Geschwindigkeiten, die sogar für diese Wolken über der Schallgeschwindigkeit liegen. Diese Turbulenz führt dazu, dass es Dichtefluktuationen gibt und dass in den Gebieten höherer Dichte dann die Sterne entstehen.“

Ob ein Stern entstehen kann, hängt also nicht nur von der reinen Masse der Molekülwolke ab, sondern auch davon, wie diese Materie innerhalb der Wolke verteilt ist.

„Auf der Basis dieser turbulenten Sternentstehungstheorie kann man dann ein Rezept aufschreiben, in dem man die Sternentstehungsrate als eine Funktion der Dichteverteilung betrachtet. Es kommt darauf an, sowohl diese Dichteverteilung als auch die kritische Dichte zu messen, über der dann die Sterne entstehen können.“

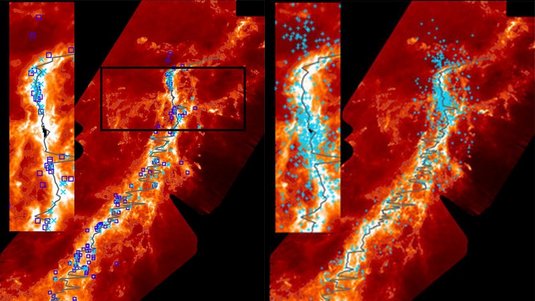

Für Astronomen ist es schwierig, die Dichteverteilung direkt zu messen.

„Das ist tatsächlich etwas trickreich, weil man normalerweise nur die sogenannte Säulendichte misst, denn man misst ja nur die Projektion der Wolken am Himmel. Wenn man jetzt einen gewissen Teil dieser Wolken anschaut, dann kann man nur die Dichte projiziert auf die Fläche messen.“

Das Team um Thomas Henning verwendete Beobachtungsdaten von 16 Molekülwolken aus der kosmischen Nachbarschaft, um deren Dichteverteilungen zu bestimmen. Denn die Wolken absorbieren einen Teil des Lichts von dahinter liegenden Strahlungsquellen und je mehr Strahlung von einem Teil der Wolke absorbiert wird, desto höher ist dort die Dichte. In anschließenden Computersimulationen bauten die Physiker die Molekülwolken mithilfe geometrischer Körper nach. Anschließend überprüfte das Team sein Modell der Dichteverteilung an virtuellen Molekülwolken.

„Wir haben das Modell geeicht, indem wir solche Wolken in numerischen Simulationen haben entstehen lassen. Von denen kennen wir natürlich die Volumendichteverteilung. Wir haben diese mit unserem Verfahren analysiert und konnten tatsächlich die Volumendichten rekonstruieren. Man macht also eine Art Experiment mit den numerischen Daten, anhand dessen man den Algorithmus testet. Anschließend darf man den Algorithmus wieder auf die Beobachtungen loslassen.“

Nahegelegene Molekülwolken lassen sich mit erdgebundenen Teleskopen räumlich noch auflösen. Astronomen können neu entstehende Sterne also einfach zählen und auch bestimmen, wo diese innerhalb der Molekülwolke entstehen. Dank solcher Informationen gelang es Thomas Henning und seinen Kollegen, eine Formel zu entwickeln, mit deren Hilfe sie ausrechnen können, ab welcher Materiedichte Sternentstehung überhaupt möglich ist.

„Wir haben dann anhand von Vergleichen mit unseren Dichteverteilungen bestimmt, wann sozusagen die kritische Dichte erreicht ist, um Sternentstehung zu erzeugen. Dabei haben wir eine kritische Dichte festgestellt, die bei etwa fünftausend Teilchen pro Kubikzentimeter liegt.“

Dieses Wissen lässt sich auch auf alle anderen Molekülwolken in der Galaxis anwenden.

„Tatsächlich kommt man dann auf eine Sternentstehungsrate von einigen Sonnenmassen pro Jahr, die sehr ähnlich ist zu der, die man aus anderen Experimenten bisher gewonnen hat.“

Die Entstehung eines sehr kleinen Sterns von weniger als einem Zehntel der Sonnenmasse erfordert demnach eine Molekülwolke von mehr als dreißig Sonnenmassen. Für einen großen Stern mit zwanzig Sonnenmassen ist schon eine Molekülwolke mit Zehntausenden Sonnenmassen nötig. Dieses Ergebnis stimmt gut mit Beobachtungen überein: In der kosmischen Nachbarschaft können lediglich in der Wolke Orion A solche Sterne entstehen – einer Molekülwolke mit hunderttausend Sonnenmassen.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/sterne/formel-fuer-die-sternentstehung/