Erdbeobachtung per Satellit

Jens Kube

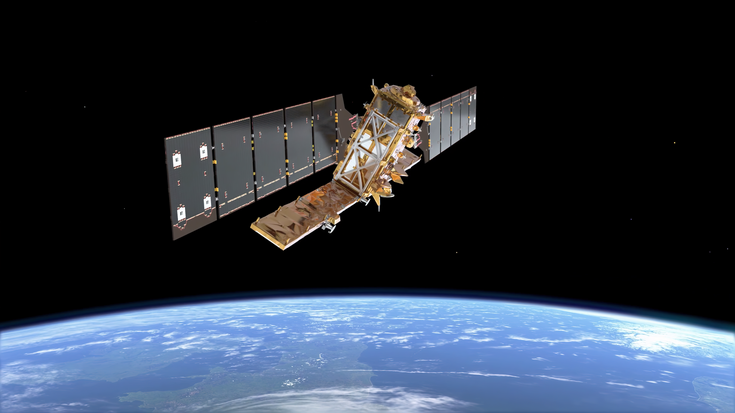

ESA/Mlabspace

Neben zahlreichen Kommunikations- und Spionagesatelliten befinden sich im Erdorbit auch Forschungssatelliten. Einige von ihnen sind speziell dafür ausgerüstet, die Erde von der Ferne aus zu beobachten. Wie das funktioniert und welche Erkenntnisse sich so über unseren Planeten gewinnen lassen, berichtet Justus Notholt von der Universität Bremen in dieser Folge des Podcasts.

Seit Beginn des Satellitenzeitalters wurden fast 200 Wetter- und Forschungssatelliten in den Orbit gebracht. Die Lebensdauer der einzelnen Satelliten ist sehr unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa vom Treibstoffvorrat und der Art der Satellitenbahn.

Justus Notholt: „In 200 Kilometern Höhe haben wir noch sehr viel Reibung durch die Atmosphäre. Dort muss die Bahn immer wieder korrigiert werden, damit der Satellit nicht durch die Abbremsung nach unten fällt. Diese Satelliten bleiben nur ein, zwei Jahre im Orbit – wenn überhaupt. Die Satelliten in 1000 Kilometern Höhe fliegen bis zu zehn Jahre lang.“

Wetter- und Forschungssatelliten sind in der Regel große, aufwendige und teure Instrumente. Daher werden sie oft in internationaler Zusammenarbeit entwickelt und betrieben. Mehr dazu in der 368. Folge.

Folge 368 - Erdbeobachtung per Satellit

Quelle: https://www.weltderphysik.de/mediathek/podcast/fernerkundung/