„Fachleute würden keinen Unterschied sehen“

Denise Müller-Dum

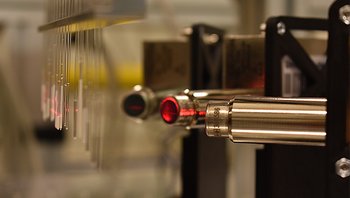

Indem man den Weg von Zellen oder Biomolekülen in Organismen nachverfolgt, lässt sich viel über bestimmte Krankheiten und für die Entwicklung von Medikamenten lernen. Möglich ist das mithilfe der Röntgenfluoreszenz, einer neuartigen Form der Bildgebung. Doch bislang wird dafür spezielle Strahlung aus Ringbeschleunigern, sogenannte Synchrotronstrahlung, benötigt. Da die Messungen dadurch sehr aufwändig sind, wollen Theresa Staufer und Florian Grüner von der Universität Hamburg diese Methode nun labortauglich machen. Dafür haben sie einen Prototyp entwickelt, der eine konventionelle Röntgenquelle nutzt, aber Strahlung mit ähnlicher Qualität wie von einer Synchrotronquelle erzeugt. Im Interview mit Welt der Physik berichten die beiden Forschenden, wie es dazu kam und welche Anwendungen solch ein Laborsystem ermöglicht.

Welt der Physik: Wie funktioniert die Röntgenfluoreszenzanalyse?

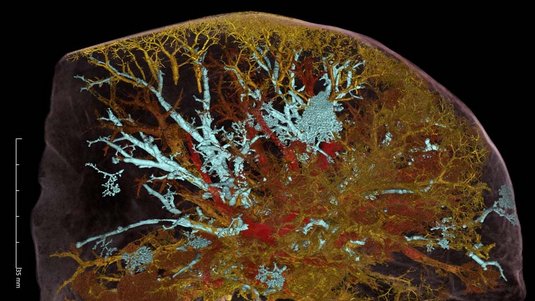

Theresa Staufer: Bei dieser neuartigen Bildgebungsform tasten wir lebende Objekte mit einem fein gebündelten Röntgenstrahl ab. Diese Objekte enthalten in der Regel markierte Bestandteile, zum Beispiel mit einem Kontrastmittel markierte Zellen. Wenn der Röntgenstrahl auf solch eine Zelle trifft, lassen sich aufgrund des Kontrastmittels charakteristische Fluoreszenzsignale messen. So können wir feststellen, wo im Organismus sich welche Menge dieser Zellen befindet.

Florian Grüner: Anschaulich kann man sich Fluoreszenzsignale wie eine Art „Röntgen-Echo“ vorstellen: Man gibt einen Röntgenstrahl hinein und bekommt auch wieder ein Röntgensignal zurück. Dieses hat allerdings andere Eigenschaften als das hineingegebene Signal und ist charakteristisch für jedes Element.

Wie kommt diese Fluoreszenz zustande?

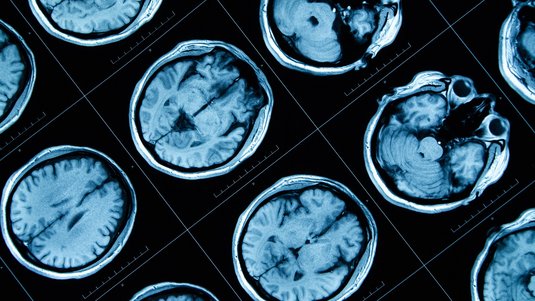

Theresa Staufer: Wenn der Röntgenstrahl auf Materie trifft, werden Elektronen aus den Atomschalen herausgestoßen. Elektronen, die sich in höheren Atomschalen befinden, füllen diese Lücken auf. Sie geben dabei in Form eines Röntgenphotons die Energiedifferenz der beteiligten Schalen ab. Die Photonenenergie hängt also vom Energieabstand der Schalen ab und ist damit charakteristisch für das jeweilige chemische Element. Anhand der Energiemessung der abgegebenen Röntgenphotonen lässt sich deshalb feststellen, welche Elemente in einer Probe vorliegen. Manchmal hat man Glück und das, wofür man sich interessiert, enthält selbst fluoreszierende Substanzen. Wenn das nicht der Fall ist, kann man es mit Nanopartikeln oder molekularen Kontrastmitteln markieren. Deren Fluoreszenzsignale geben dann Aufschluss darüber, wo sie sich befinden. Wir konnten mit dieser Methode 2021 zum ersten Mal an einer Synchrotronquelle die Verteilung von markierten Immunzellen in einer lebenden Maus nachverfolgen.

Wie lief Ihr Experiment ab?

Theresa Staufer: In unserem interdisziplinären Forschungsteam haben wir zu Beginn Immunzellen mit einem jodhaltigen Kontrastmittel markiert. Das kommt auch in klinischen Anwendungen zum Einsatz. Jodatome lassen sich sehr gut mit Röntgenstrahlen anregen und sie zeigen Fluoreszenz, die man detektieren kann. Die markierten Immunzellen haben wir zwei Mäusen gespritzt, diese unter Narkose gesetzt und sie an der Synchrotronquelle PETRA III am Forschungszentrum DESY in Hamburg mit Röntgenstrahlen untersucht. Mit der Röntgenfluoreszenz-Methode konnten wir verfolgen, wie die Immunzellen sich durch den Körper der Mäuse bewegten. Damit haben wir gezeigt, dass das Ganze funktioniert!

Florian Grüner: Das hätte vor fünfzehn Jahren noch niemand für möglich gehalten. Denn die Röntgenphotonen streuen in größeren Körpern wie etwa Menschen sehr oft, sodass man viele Hintergrundsignale erhält, in denen das gesuchte Fluoreszenzsignal völlig untergeht. Wir sahen das als Herausforderung und haben uns das Problem ganz genau angeschaut. Durch Computersimulationen haben wir dann herausgefunden, dass es einen Unterschied macht, aus welcher Richtung man auf das Objekt schaut. Das heißt, das „Röntgenecho“ ist aus manchen Richtungen viel stärker als aus anderen. Diese Erkenntnis haben wir genutzt, um spezielle Algorithmen zu entwickeln, die das schwache Fluoreszenzsignal aus den Daten extrahieren. Wir haben für das Scannen von kleineren Lebewesen, eben zum Beispiel Mäusen, eine weitere Lösung gefunden. Unser Erfolg hat mittlerweile viele Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. Mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf forschen wir zurzeit beispielsweise zu Morbus Crohn, einer chronischen Erkrankung der Verdauungsorgane, an der auch bestimmte Immunzellen beteiligt sind.

Welche weiteren Anwendungen sind für die Methode in Zukunft denkbar?

Florian Grüner: Ein Beispiel aus der klinischen Medizin wäre die Überwachung der Strahlentherapie bei Krebstumoren. Man könnte hier versuchen, Biomarker zu identifizieren, anhand derer man beurteilen kann, wie hoch die nächste Strahlendosis sein muss. Auch bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten könnte die Röntgenfluoreszenzmethode helfen, indem sie sichtbar macht, ob Wirkstoffe den Tumor erreichen. Selbst Disziplinen außerhalb der Lebenswissenschaften wie die Materialforschung können von unserer Methode profitieren.

Warum braucht man für die Untersuchungen Synchrotronstrahlung, warum reicht keine normale Röntgenquelle?

Theresa Staufer: Es gibt ein paar Anforderungen an die Qualität der Röntgenstrahlung, damit die Methode funktioniert: Man benötigt zum Beispiel eine sehr wohldefinierte Energie, damit man das Fluoreszenzsignal gut von gestreuten Photonen unterscheiden kann. Synchrotronstrahlung hat solch ein schmales Energiespektrum. Zusätzlich liefert sie auch sehr viele Photonen und einen sehr kleinen Strahldurchmesser. Das ist wichtig, weil dieser die räumliche Auflösung definiert. Wenn ich zum Beispiel einen Strahl mit einem Millimeter Durchmesser habe, kann ich Objekte räumlich mit einer Auflösung von einem Millimeter abscannen. Normale Röntgenquellen liefern typischerweise Strahlung mit einem sehr breiten Energiespektrum, einem breiten Strahl und auch deutlich weniger Photonen.

Weshalb suchen Sie trotzdem nach alternativen Röntgenquellen für die Röntgenfluoreszenz-Bildgebung?

Theresa Staufer: Messungen an einem Synchrotron sind aufwändig. Man muss einen Nutzungsantrag stellen, dann erfährt man ein paar Monate später, ob dieser genehmigt wurde und bekommt üblicherweise zwei, drei Tage Zeit für die Messungen. Wir wollten aber auch zwischendurch Messungen durchführen können. Über ein paar Umwege sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass man für die Röntgenfluoreszenz-Bildgebung auch konventionelle Röntgenquellen benutzen kann, wenn man sie entsprechend aufrüstet. Solche Apparate entwickeln wir zurzeit gemeinsam in einem Transferprojekt.

Florian Grüner: Wenn man sich anschaut, wo auf der Welt es Synchrotrone gibt, dann sieht es im globalen Süden wirklich schlecht aus. Eine unserer Hoffnungen ist, dass Forschende durch kostengünstige Laborinstrumente unabhängiger von Synchrotronquellen werden. Ein anderer Aspekt ist die Zahl der Proben. In der kurzen Zeit am Synchrotron können wir nur drei oder vier Proben messen. Die Gruppen aus der Medizin, Biologie und Biochemie, mit denen wir zusammenarbeiten, benötigen in der Regel aber eine viel höhere Anzahl an Proben für ihre Studien. Auch das ist ein Grund, ein Laborsystem zu entwickeln, das theoretisch 24 Stunden durchlaufen kann.

Welche Fortschritte haben Sie bei der Entwicklung des Laborsystems bislang gemacht?

Theresa Staufer: Wir haben zunächst in Computersimulationen untersucht, wie sich konventionelle Röntgenquellen erweitern lassen. Anschließend haben wir mithilfe von speziellen Röntgenoptiken einen Prototyp gebaut. Wir konnten demonstrieren, dass die gemessenen Spektren dieser Röntgenquelle wirklich so aussehen wie am Synchrotron. Wir können schon die schmale Energiebreite herstellen und auch den Strahldurchmesser, den wir benötigen.

Florian Grüner: Es ist wirklich fantastisch. Man könnte Fachleuten ein am Synchrotron und ein mit dem Laborsystem gemessenes Spektrum zeigen. Sie würden keinen Unterschied sehen, und darauf sind wir richtig stolz. Ein Unterschied ist lediglich, dass wir deutlich weniger Photonen pro Zeit haben, sodass wir länger messen müssen als am Synchrotron. Man muss hier betonen, dass unser Laborröntgensystem nur für die von uns entwickelte Röntgenfluoreszenz-Bildgebung nicht von einem Synchrotron unterscheidbar ist, eben weil die gemessenen Spektren identisch sind. Für andere Anwendungen bleiben Synchrotrone allerdings ungeschlagen.

Wie geht es weiter?

Theresa Staufer: Ich habe eine Förderung der Joachim-Herz-Stiftung bekommen, um unseren Prototypen noch kompakter zu machen. Denn obwohl der erste Prototyp im Vergleich zum Synchrotron schon sehr klein ist, ist er für normale Labore noch zu groß. Beim zweiten Prototyp wollen wir auch möglichst viel automatisieren, denn aktuell braucht es beim Messen einer Probe noch viel Handarbeit. Bald soll das auf Knopfdruck laufen.

Florian Grüner: Außerdem entwickeln wir in unserem Transferprojekt zusammen mit Siemens Healthineers einen dritten Prototyp. Hier liegt das Augenmerk darauf, die Leistung der Röntgenquelle zu erhöhen, um die Messzeit zu reduzieren. Im Moment muss man noch zehn- bis 15-mal länger messen als an einem typischen Synchrotron. Durch die Zusammenarbeit mit Siemens erwarten wir in den nächsten zwei Jahren große Fortschritte. Am Ende dieser Zeit steht hoffentlich ein Laborsystem, das Röntgenfluoreszenzmessungen wie an einem Synchrotron erlaubt und das wir Anderen zur Verfügung stellen können.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt „transfer4XFI: Entwicklung eines Röntgenoptik-basierten Laborsystems für den Technologietransfer der biomedizinischen Röntgenfluoreszenz-Bildgebung aus der Grundlagenforschung in die Verwertung.“ im Zeitraum von Oktober 2023 bis September 2026 mit rund 900 000 Euro.

Fördersumme: 885 185 Euro

Förderzeitraum: 01.10.2023 bis 31.09.2026

Förderkennzeichen: 05K23GUA, 05K23KTA

Beteiligte Institutionen: Universität Hamburg, Technische Universität Berlin

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/bmbf/transfer/bildgebung-fachleute-wuerden-keinen-unterschied-sehen/