Wie entstehen Gewitter und warum geht die Vorhersage oft schief?

Wettervorhersagen sind zwar mit den Jahren immer genauer geworden, aber mit Gewittern tun sich Meteorologen nach wie vor schwer. Zwar versteht man die Kleinräumigkeit und Nichtlinearität der Wolken immer besser. Aber um die Vorhersagen zu optimieren, müsste man noch genauer messen und rechnen als bisher.

Oft scheinen Blitz und Donner ganz plötzlich zu kommen – beinahe wie aus dem Nichts. Doch Meteorologen erkennen eine Wetterlage, die für Gewitter günstig ist, sehr früh. Sobald feuchte Luft zusammenströmt und in einer Region aufsteigt, wo die Temperatur mit der Höhe stark abnimmt, kann sich ein Gewitter bilden. Die Vorhersage von Gewittern hat aber viele Tücken, wie sich fast jeden Sommer zeigt. Die Tücken haben viel mit speziellen, oft nichtlinearen Prozessen zu tun, die bei dem Phänomen „Gewitter“ eine wichtige Rolle spielen.

Kondensation und Aufwind

Den entscheidenden Antrieb für die Entstehung eines Gewitters liefert die Kondensationswärme – sie wird freigesetzt, wenn der gasförmige Wasserdampf der aufsteigenden Luft sich durch die Abkühlung in kleine Wassertröpfchen verwandelt. Es ist genau die gleiche Wärmemenge, die zuvor erforderlich war, um das Wasser verdunsten zu lassen. Diese Kondensationswärme facht das Aufsteigen der Luft zusätzlich an, weil warme Luft leichter ist als kalte.

Dieser Prozess wiederholt sich so ähnlich, sobald die feuchte Luft in eine Höhe aufsteigt, wo es so kalt ist, dass die Tröpfchen gefrieren. Dann wird die Wärme wieder frei, die im umgekehrten Fall notwendig wäre, um das Eis zu schmelzen. Erneut wird das Aufsteigen der Luft angefacht. Die Eiskristalle spielen übrigens eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Blitzen.

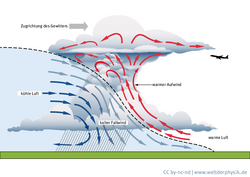

In den mittleren Breiten steigt die Luft bis maximal 12 Kilometer Höhe auf. Dort befindet sich die Tropopause: Das ist der Übergang zwischen dem untersten Stockwerk der Atmosphäre – der Troposphäre – und dem zweiten Stockwerk – der Stratosphäre. Ab der Tropopause wird die Luft mit der Höhe nicht mehr kälter. Dadurch werden aufsteigende warme Luftpakete gestoppt (sie wären dann nicht mehr leichter als die Umgebung), und die Luft strömt horizontal auseinander. Dies ist am sogenannten Amboss der Gewitterwolke zu erkennen: einer flachen, aus Eiskristallen bestehenden Wolke. Sie sieht aus wie ein überstehendes weißes Flachdach.

Regen, Hagel und Fallwind

Die Regentropfen von Gewittern entstehen im Prinzip genauso wie in allen Regenwolken in unseren Breiten – nämlich aus kleinen Eiskristallen in den hohen kalten Wolkenschichten. Zunächst wachsen die Kristalle durch Anlagerung von Wasserdampf. Sie werden schwerer und beginnen zu fallen, wobei unterkühlte Wassertropfen an ihnen hängen bleiben können, also Tropfen aus flüssigem Wasser mit einer Temperatur unter Null Grad Celsius.

Wie kalt das Wasser in der Wolke werden kann, ohne dass es gefriert, hängt übrigens davon ab, welche und wie viele „Eiskeime“ vorhanden sind – spezielle Aerosolpartikel, die erst ermöglichen, dass sich ein Wassertröpfchen in einen Eiskristall verwandelt. Manchmal gibt es Wolken mit minus 20 Grad Celsius kalten Wassertröpfchen!

Gelangen die Eiskristalle weiter unten in wärmere Luftschichten, schmelzen sie. Die entstehenden Wassertröpfchen nehmen in ihrem Sturzflug andere Tröpfchen mit. Beim Fallen der Regentropfen verdunstet ein Teil des Wassers wieder. Die Verdunstungskälte senkt die Temperatur der umgebenden Luft. Diese wird dadurch schwerer und beginnt zu sinken. So entstehen mit der Zeit Fallwinde, die Orkanstärke erreichen können. Die Reibung der Wassertropfen mit der Luft erhöht die Geschwindigkeit der Fallwinde zusätzlich. Treffen sie auf den Boden, weicht die Luft seitlich aus und es bilden sich die typischen Gewitterböen.

Schweben Eiskristalle oder Eiskörner hoch oben in einem Aufwind herum, schmelzen sie jedoch nicht. Dann lagert sich nur immer mehr unterkühltes Wasser an sie an. Es bilden sich Hagelkörner, die erst herabfallen, wenn sie zu schwer für den Aufwind sind. In Deutschland können Hagelkörner in sehr seltenen Fällen eine Größe von Aprikosen erreichen, meist ist ihr Durchmesser jedoch kleiner als ein Zentimeter.

Zu langsame Computer, zu grobe Messungen

Aus dem oben Geschilderten wird klar, dass die Vorgänge, die sich in Gewittern abspielen, ziemlich verzwickt sind – und „nichtlinear“. Das ist ein Ausdruck für Prozesse, deren Dynamik spezielle mathematische Eigenschaften hat, welche eine Vorhersage erschweren. Nichtlinear sind in Gewittern gleich mehrere Prozesse, zum Beispiel die gegenseitige Verstärkung von Kondensation und Aufwind sowie die Tröpfchen- und Niederschlagsentstehung. Wegen der großen Nichtlinearität fällt die Entwicklung schon bei kleinen Unterschieden am Anfang recht bald unterschiedlich aus. Das heißt konkret: Kleine Veränderungen im Wetter am Morgen können gewaltige Unterschiede am Nachmittag hervorrufen. Prompt liegt die Prognose eines Gewitters daneben.

Aber das ist nicht der einzige Grund, warum man sich auf die Vorhersage von Gewittern nicht immer verlassen kann. Das Phänomen ist außerdem sehr kleinräumig. Eine einzelne Gewitterzelle benötigt zur Entfaltung wenig Platz – ein paar Quadratkilometer sind genug. Aktuelle Computermodelle zur Wettervorhersage können so kleine Gewitterwolken noch nicht präzise erfassen. Das wäre aber notwendig, um die Entstehung von Gewittern von Beginn an realistisch simulieren zu können.

Erforderlich wäre für eine möglichst präzise Gewittervorhersage ein horizontaler Abstand des der Berechnung zugrundeliegenden Gitters von maximal einem Kilometer. Eine so genaue Simulation wäre aber für einen Wetterdienst zu aufwändig: Der Computer wäre extrem teuer und die Rechnung würde zu lange dauern. Stattdessen werden die Prozesse, die nicht explizit räumlich aufgelöst werden können, „parametrisiert“: Man verwendet also mathematische Näherungsformeln auf Basis der aufgelösten gröberen Prozesse. Als Ergebnis kann man letztlich nur vorhersagen, dass in einer Bestimmten Region Gewitterzellen auftreten werden, nicht jedoch, wo sie sich genau befinden.

Auch die meteorologischen Messungen lassen noch zu wünschen übrig. Um das Entstehen eines Gewitters prognostizieren zu können, muss man sehr genau wissen, an welchen Orten feuchte Luft aufsteigt. Denn genau dort bilden sich die ersten Wolken, die zu Gewittern heranwachsen. Doch dies lässt sich mit den bisher eingesetzten Instrumenten nicht gut genug beobachten. Radargeräte „sehen“ Tropfen, aber keine feuchte Luft. Spezielle Laser-Geräte („Lidar“), mit denen sich das machen ließe, sind sehr teuer.

Kurz: Mit heutigen Computermodellen und Messungen lassen sich die Gewitter noch nicht genau genug berechnen, als dass größere Vorhersagefehler – selbst in einem Zeitraum von wenigen Stunden – ausgeschlossen wären. Das Wetter bewahrt sich dadurch vorerst einen Rest seiner ursprünglichen Ungewissheit.

Wissenswertes über Gewitter

- Fachleute bezeichnen die Gewitterwolke als „Kumulonimbus“. Das kommt von den lateinischen Begriffen cumulus („Haufen“) und nimbus („Wolke“).

- Die meisten Gewitter – ein Drittel – gibt es in Deutschland im Juli. Prinzipiell können sie aber das ganze Jahr über entstehen. Die meisten Gewitter auf der Erde bilden sich in den Tropen.

- Durchschnittlich existiert eine Gewitterzelle eine halbe Stunde lang, jedenfalls solange es sich um ein gewöhnliches Wärmegewitter handelt. Denn der Fallwind schneidet bald die eigene Warmluftzufuhr ab

- Bei den Gewittern an einer Kaltfront ist das anders: An einer Kaltfront verdrängt eine kalte Luftmasse eine warme Luftmasse. Darum bilden sich die Gewitter immer neu. Eine Kaltfront kann stundenlang existieren.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/gewitterentstehung-und-vorhersage/