Wie kommt es zu einer Sonnenfinsternis?

Rainer Kayser und Redaktion

mihtiander/iStock

Der Mond braucht 27,3 Tage, um die Erde einmal zu umrunden. Auf seiner Bahn nähert er sich von uns aus gesehen regelmäßig der Sonne – allerdings nicht alle 27,3 Tage. Denn die Erde bewegt sich auf ihrer Bahn um die Sonne ebenfalls und so verschiebt sich in dieser Zeit auch die Position unseres Zentralgestirns am Firmament. Erst alle 29,5 Tage steht der Mond wieder etwa dort am Himmel, wo sich auch die Sonne befindet – und ist deshalb nicht zu sehen: Es ist Neumond.

Zumeist führt seine Umlaufbahn den Erdtrabanten etwas oberhalb oder unterhalb der Sonne vorbei, sodass es nicht bei jedem Neumond auch zu einer Finsternis kommt. Das liegt daran, dass die Bahn des Mondes nicht exakt in der Bahnebene der Erde liegt, sondern um fünf Grad dagegen geneigt ist. Zu einer Sonnenfinsternis kommt es nur, wenn der Erdtrabant sich bei Neumond in etwa dort aufhält, wo seine Bahn die Bahnebene der Erde durchquert – und das ist nur in zwei kurzen Zeiträumen pro Jahr möglich.

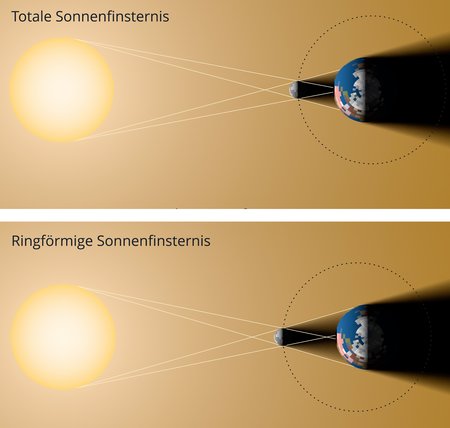

Unterschiedliche Typen von Finsternissen

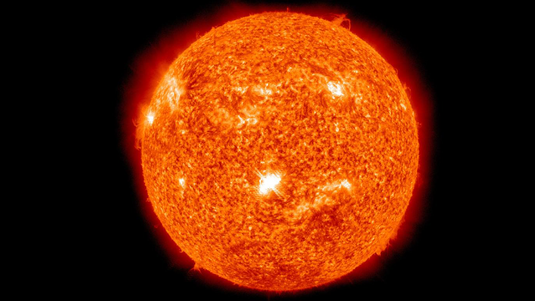

Da sich der Mond nicht auf einer Kreisbahn, sondern auf einer – zudem noch veränderlichen – elliptischen Bahn um die Erde bewegt, schwankt sein Abstand zwischen 356 000 und 406 000 Kilometern. Bei einer Distanz von 370 000 Kilometern hat der Mond am Himmel exakt die gleiche Größe wie unser Zentralgestirn – ein außerordentlicher kosmischer Zufall. Schließlich ist die Sonne mit ihrem gewaltigen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern etwa 400-mal größer als der Mond, dessen Durchmesser gerade einmal 3475 Kilometer beträgt. Zugleich ist unser Zentralgestirn mit 150 Millionen Kilometern aber eben auch etwa 400-mal weiter von uns entfernt als der Erdtrabant.

Zieht der Mond von uns aus gesehen vor der Sonne vorbei, hat sein aktueller Abstand zur Erde einen entscheidenden Einfluss auf das Geschehen. Nur wenn der Erdtrabant uns näher als 370 000 Kilometer kommt, kann er die Sonne bei Neumond vollständig verdecken und eine „totale“ Finsternis hervorrufen: Für kurze Zeit verdunkelt sich der Himmel so sehr, dass sich sogar Sterne erblicken lassen. Von der Sonne ist derweil nur noch die Korona zu sehen, also ihre heiße äußere Atmosphäre. Ist der Mond in dieser Zeit weiter als 370 000 Kilometer von uns entfernt, ist er am Himmel entsprechend kleiner und es kommt zu einer „ringförmigen“ Finsternis: Die Sonne ist noch als heller Ring zu sehen.

Wo sich eine Beobachterin oder ein Beobachter auf der Erde befindet, hat ebenfalls einen Einfluss auf das gebotene Schauspiel. Damit es zu einer totalen oder ringförmigen Finsternis kommt, muss der Standort genau auf einer Linie mit Sonne und Mond liegen. Weicht die Position nur um hundert Kilometer ab, kann das ausreichen, um nur eine „partielle“ Finsternis zu erleben. Dann nämlich, wenn sich der Mond aus dieser Perspektive am Himmel so weit verschiebt, dass ein Teil der Sonne sichtbar bleibt.

Dauer einer Sonnenfinsternis

Da sich der Mond am Himmel bewegt, wandert der kleine Bereich, von dem aus gesehen die Sonne vollständig abgedeckt ist – der „Kernschatten“ des Mondes – über die Erde. Die daraus entstehende Finsterniszone kann sich über mehrere Tausend Kilometer erstrecken, aber an jedem Ort entlang dieser Zone dauert die Totalität der Finsternis nur wenige Minuten.

Bedeutung für die Forschung

Sonnenfinsternisse – insbesondere totale – sind spektakuläre Ereignisse. Deshalb strömen oft Millionen von Menschen in die Finsterniszone, vorausgesetzt sie liegt in gut erreichbaren Regionen. Für die Forschung allerdings spielen Sonnenfinsternisse inzwischen keine Rolle mehr. Denn mit speziellen Teleskopen und Instrumenten können Astronominnen und Astronomen die Sonne und ihr turbulentes Umfeld jederzeit im Detail beobachten. Aber das war nicht immer so. In vergangenen Epochen gehörte es zu den wichtigsten Aufgaben in der Astronomie, bevorstehende Finsternisse genau vorherzusagen. Und das war ein schwieriges Unterfangen, da die Bahn des Erdtrabanten allerlei Schwankungen unterliegt. Korrekt beschreiben ließen sich diese erst in der Neuzeit.

Vermutlich war es Francis Baily, der die systematische Erforschung von Finsternissen ins Rollen brachte. Im Jahre 1836 wollte der britische Astronom eine ringförmige Sonnenfinsternis beobachten. Baily staunte, als der erwartete Ring in eine Kette heller Lichtpunkte zerfiel, aufgereiht wie Perlen auf einer Schnur. Über dieses „Perlschnurphänomen“ war zwar schon früher berichtet worden, doch hatte sich bislang niemand näher damit beschäftigt.

Baily führte die leuchtenden Perlen auf Sonnenlicht zurück, welches zwischen Bergen auf dem Mond hindurchfiel – womit er richtig lag. Die nächste von Europa aus sichtbare Sonnenfinsternis fand 1842 statt. In jenem Jahr pilgerten erstmals Forschende aus allen Teilen Europas mit Fernrohren und Messapparaturen in die Finsterniszone – das Zeitalter der „Finsternisexpeditionen“ begann.

Sonnenfinsternis und die Allgemeine Relativitätstheorie

Über ein Jahrhundert waren Sonnenfinsternisse ein wichtiges Mittel für die Astronomie, um unser Zentralgestirn besser zu verstehen. Auch die Physik profitierte von der Verdunklung der Sonne. Gemäß der Allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein werden Lichtstrahlen durch die enorme Masse der Sonne geringfügig abgelenkt. Sterne, deren Licht nahe an der Sonne vorbeiläuft, sollten dadurch ein kleines, doch merkliches Stück am Himmel verschoben erscheinen. 1919 konnte der englische Astronom Arthur Eddington diesen Effekt bei einer totalen Sonnenfinsternis mithilfe genauer Positionsmessungen von Sternen bestätigen – ein großer Triumph für die Theorie von Einstein, auch wenn der Messfehler damals noch bei dreißig Prozent lag.

Heute lässt sich die Lichtablenkung im Schwerefeld der Sonne auf weniger als ein Prozent genau messen, stimmt aber nach wie vor mit den Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie überein. Für die deutlich präziseren Messungen bedarf es allerdings keiner Sonnenfinsternis mehr: Astronominnen und Astronomen können mit ihren Radioteleskopen jederzeit die Position von Radioquellen – etwa von weit entfernten Galaxienkernen – direkt neben der Sonne vermessen.

Sonnenfinsternis am 29. März 2025

Eine totale Finsternis ist es leider nicht: Der Kernschatten des Mondes verfehlt die Erde. Doch die partielle Bedeckung der Sonne durch den Mond lässt sich am 29. März auch von Deutschland aus beobachten. In Hamburg beträgt der Grad der Bedeckung maximal 20,9 Prozent, in Berlin 15,4 und in München 11,1 Prozent.

Den Höhepunkt erreicht die Finsternis in der Mittagszeit, in Hamburg um 13:17 Uhr, in Berlin um 13:20 Uhr und in München um 13:12 Uhr. Bereits eine Stunde vorher lohnt es sich, nach ersten Anzeichen für den Mond am Rand der Sonne zu suchen. Doch Vorsicht: Niemals mit ungeschützten Augen direkt in die Sonne blicken, schon gar nicht mit einem Fernglas oder Fernrohr. Das helle Licht und auch die Wärmestrahlung der Sonne können die Netzhaut irreparabel schädigen. Im Fachhandel sind spezielle Finsternisbrillen und Schutzfilter erhältlich.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/sonnenfinsternis/