Wie hält Wolle uns warm?

Rainer Kayser und Redaktion

Ridofranz/iStock

Verglichen mit typischen Kunstfasern wie Polyacryl oder Nylon leitet Schafwolle die Wärme etwa sechsmal schlechter. Dank dieser Eigenschaft bietet die Naturfaser einen optimalen Schutz vor Kälte. Das machen sich Menschen bereits seit Jahrtausenden zunutze.

Isolierschicht aus Luft

Wärmende Kleidung – egal aus welchem Material – hat eines gemeinsam: Sie verhindert, dass unser Körper seine Wärme an die Umgebung abgibt und damit verliert. Erreichen lässt sich dieses Ziel auf unterschiedlichen Wegen. Ein probates Mittel ist beispielsweise, mehrere Lagen übereinander anzuziehen und so dünne isolierende Luftschichten entstehen zu lassen. Denn Luft ist ein sehr schlechter Wärmeleiter. Das mag zunächst überraschen, schließlich kühlt ein Luftzug die Haut. Aber hier ist es die Bewegung der Luft, die Wärme von der Haut wegtransportiert, und nicht die Wärmeleitung.

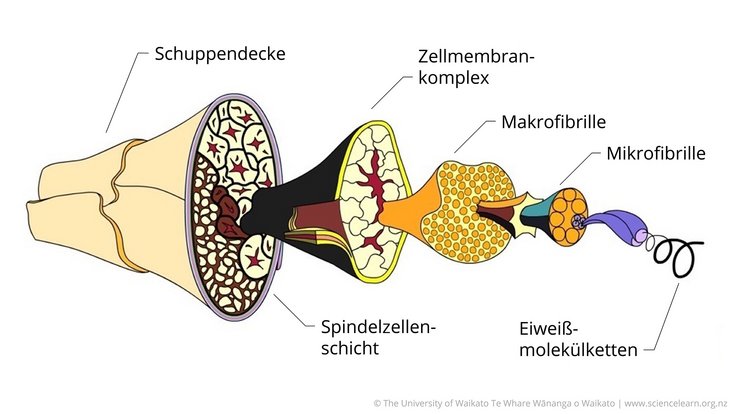

Die isolierenden Eigenschaften unserer Kleidung lassen sich weiter steigern, wenn die ausgewählten Stücke aufgrund ihrer makroskopischen Struktur selbst Luft enthalten. Ein Beispiel sind gestrickte oder gehäkelte Pullover. Ob diese aus Kunstfasern oder Wolle gefertigt sind, ist dabei nicht entscheidend. Dank ihrer inneren Struktur warten Wollfasern allerdings mit einem zusätzlichen Vorteil auf: Auch auf mikroskopischer Ebene gibt es eine Vielzahl winziger Lufttaschen, die die Wärmeleitfähigkeit des Materials stark herabsetzen.

Zwar mag man bei Wolle zumeist an Schafwolle denken, doch auch viele andere Tiere liefern Wolle, so etwa Alpakas, Kaschmir- und Mohairziegen oder auch Angorakaninchen. Besonders ausgeprägt ist die wärmeisolierende Eigenschaft bei der Wolle von Alpakas. Merinowolle ist im Vergleich atmungsaktiver und ermöglicht so eine bessere Regulierung der Temperatur bei körperlicher Aktivität. Neben einem guten Schutz vor Kälte bietet Wolle aber noch eine ganze Reihe weiterer Vorzüge. Besonders hervorzuheben ist etwa die Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit.

Wollfasern sind nämlich von winzigen Schuppen umhüllt, die flüssiges Wasser abweisen. Lediglich Wasserdampf kann in die Fasern eindringen und sich dort in den Hohlräumen ansammeln. Auf diese Weise nimmt Wolle bis zu dreißig Prozent des Eigengewichts an Wasser auf, ohne sich feucht anzufühlen. Bis zu einem gewissen Grad wärmt Wolle deshalb – insbesondere im Gegensatz zu Baumwolle – auch in feuchten Umgebungen. Zudem wird Wolle durch die vom Körper abgegebene Feuchtigkeit nicht nass, sondern transportiert diese Feuchtigkeit durch ihren inneren Aufbau über Verdampfung und Kondensation nach außen.

Geruchsneutral und hitzebeständig

Mehr noch: Wolle nimmt kaum unangenehme Gerüche an. Schweiß bildet zwar den Nährboden für Bakterien, die Schweißgeruch entstehen lassen. Doch die schuppige Oberfläche der Wollfasern sorgt dafür, dass sich diese Bakterien dort nur schwer ansiedeln können. Und wenn tatsächlich Bakterien in die Fasern eindringen, werden sie dort vom Keratin – dem Hauptbestandteil von Wolle – abgebaut.

Schließlich sollte noch erwähnt werden, dass Wolle nicht so leicht brennt wie Baumwolle oder Kunstfasern. Die Entzündungstemperatur von Schafwolle liegt bei knapp 600 Grad Celsius, während beispielsweise Baumwolle bereits bei 255 Grad Celsius in Flammen aufgehen kann. Weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu den meisten Kunstfasern schmilzt Wolle nicht, kann also nicht über brennende Tropfen weitere Schäden anrichten. Kein Wunder also, dass Wolle auch nach mehreren Jahrtausenden nicht aus der Mode gekommen ist.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/wie-haelt-wolle-uns-warm/