Wie lang ist eine Sekunde?

Sebastian Hollstein

Kuzmik_A/iStock

Kurz gefasst

- 1967 legte die internationale Generalkonferenz für Maß und Gewicht die heutige Definition einer Sekunde fest

- Als präzise Zeitmesser dienen momentan Atomuhren, die das chemische Element Cäsium als „Taktgeber“ nutzen

- Über eine Neudefinition der Sekunde wird bereits diskutiert, denn neuartige Zeitmesser sind schon jetzt um ein Vielfaches genauer als Cäsium-Atomuhren

Welt der Physik: Frau Mehlstäubler, für die meisten ist die Sekunde wohl der 60. Teil einer Minute. Offiziell ist eine Sekunde aber als „das 9 192 631 770-fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids Cs-133 entsprechenden Strahlung" definiert. Bevor Sie uns das erklären – wer hat sich das ausgedacht beziehungsweise festgelegt?

Tanja Mehlstäubler: „Das hat die Conférence Général des Poids et Mesures – also die internationale Generalkonferenz für Maß und Gewicht – 1967 bestimmt. Dem ging ein langer und aufwendiger Prozess voraus. Zuvor ist die Sekunde immer astronomisch definiert worden und orientierte sich vor allem an der Erdrotation und damit an der Tageslänge, zwischen 1960 und 1967 auch an der Jahreslänge.

Durch neu entwickelte Uhrentypen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnte man aber die Erdrotation sehr präzise messen und musste feststellen, dass sie doch nicht so zuverlässig ist, wie man das für eine genaue Zeitmessung braucht. Denn tektonische Ereignisse wie etwa Vulkanausbrüche oder Erdbeben sowie Änderungen von Luft- und Meeresströmungen verändern die Rotation.“

Warum zieht man in der aktuellen Definition nun ausgerechnet Vorgänge im Inneren von Cäsiumatomen heran?

„Cäsiumatome können sich wie ein ideales Pendel verhalten – anders als etwa die Uhr in der Küche, die mal schneller und mal langsamer geht. Um die Atome als Zeitmesser zu nutzen, schickt man elektromagnetische Wellen auf die Atome – und zwar mit einer Frequenz von 9 192 631 770 Hertz.

Diese Strahlung im Mikrowellenbereich können die Atome absorbieren, wodurch sie zusätzliche Energie aufnehmen und wenig später wieder abgeben. Letztlich wechseln die Cäsiumatome so zwischen zwei Energieniveaus, also Zuständen mit leicht unterschiedlichen Energien, hin und her. Die Resonanzfrequenz – also die 9 192 631 770 Schwingungen pro Sekunde, die das Ticken der Uhr vorgeben – wird durch Naturgesetze bestimmt, wodurch sie immer und überall konstant ist. Damit eignen sich Atome als zuverlässige Taktgeber für Uhren.“

Die Festlegung der Sekunde liegt nun also über ein halbes Jahrhundert zurück – lässt sich die Zeit heute noch genauer messen als damals?

„Ja, es gibt mittlerweile einige neue Ideen, wie man die Zeit noch genauer messen kann. Anstelle von Mikrowellen werden beispielsweise optische – und damit mehr als 10 000-fach höhere – Frequenzen eingesetzt, um die Energiesprünge in Atomen auszulösen. Weil solche optischen Atomuhren deutlich schneller ticken, messen sie die Zeit noch genauer.

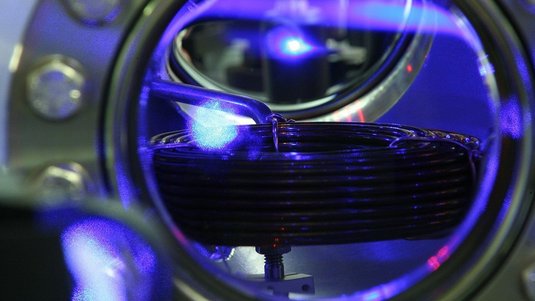

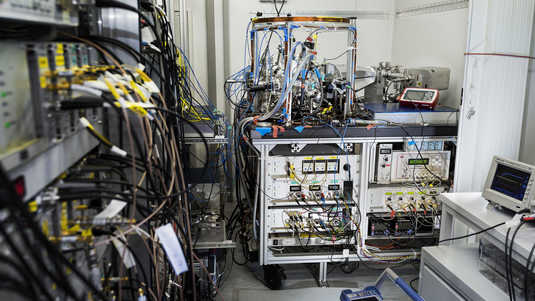

Zudem werden inzwischen auch Atome anderer Elemente als Taktgeber genutzt. Es gibt Versuche mit Quecksilber, Ytterbium, Strontium und vielen mehr. Sehr wichtig war außerdem die Entwicklung der Laserkühlung von Atomen, für die es 1997 den Nobelpreis gab. Auch in unserem Labor kühlen wir ionisierte Atome mit dieser Technik auf Temperaturen von bis zu einem Tausendstel Grad über dem absoluten Nullpunkt ab, wodurch sie sich viel präziser kontrollieren und manipulieren lassen.“

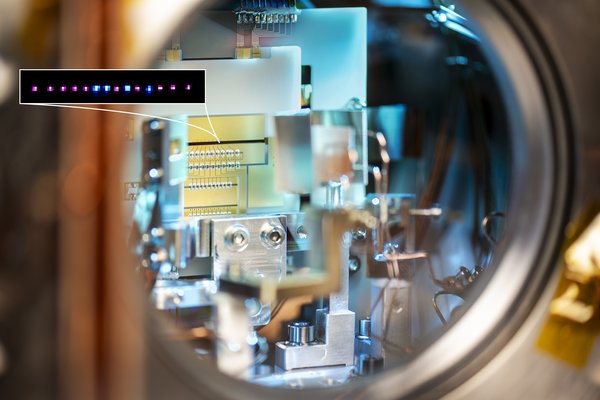

Tatsächlich basteln Sie in Ihrem Labor auch an einem neuen Zeitmesser – und haben mit einer sogenannten Multi-Ionen-Uhr sogar einen Weltrekord aufgestellt.

„Ja, wir haben eine Genauigkeit bis zur 18. Nachkommastelle erreicht und diese in Uhrenvergleichen bestätigt. Das bedeutet, dass die Uhr in der Zeitspanne vom Urknall bis heute – also im Lauf von rund 13,8 Milliarden Jahren – weniger als eine Sekunde von der korrekten Zeit abweichen würde. Bislang konnten Uhren noch nie so genau miteinander verglichen werden. Aktuelle Cäsium-Atomuhren kommen auf eine Genauigkeit von knapp 100 Sekunden in dieser Zeitspanne.“

Was unterscheidet den neuen Uhrentyp von gängigen Atomuhren?

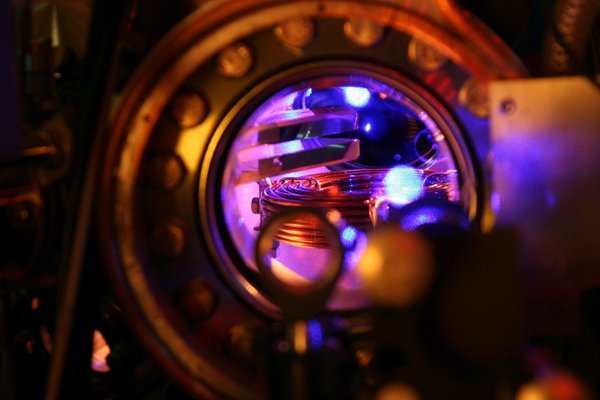

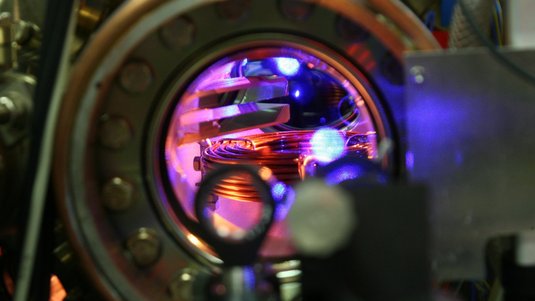

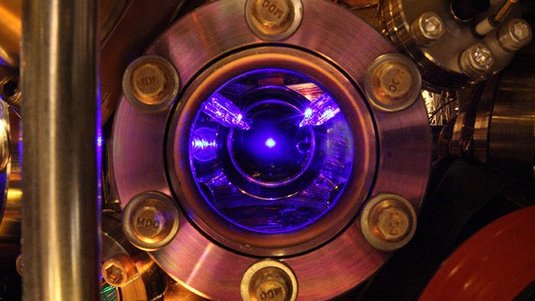

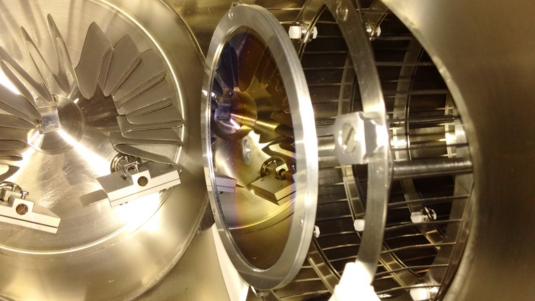

„Anders als bei herkömmlichen Atomuhren arbeiten wir mit Ionenkristallen. Ein Ion ist ein Atom, dem mindestens ein Elektron in seiner Hülle fehlt – es hat dadurch eine positive Ladung. Wenn ich solche geladenen Atome mithilfe von elektrischen Feldern einfange und nahezu auf den absoluten Nullpunkt abkühle, erhalte ich komplett von der Umgebung isolierte Quantensysteme. Prinzipiell würde ein einzelnes Ion als Taktgeber ausreichen, doch die Messdauer wäre in diesem Fall extrem lang – sie läge bei vielen Monaten, um das Potenzial dieser neuen optischen Uhren auszuschöpfen.

Dadurch wird nicht nur die mögliche Genauigkeit limitiert, die lange Messdauer steht auch einem praktischen Einsatz – wo schnelle Messungen gefordert sind – im Wege. Wir haben es nun geschafft, eine Ionen-Uhr mit mehreren Ionen zu realisieren, die sich in der elektromagnetischen Falle in einer Kristallstruktur anordnen. In dieser Konfiguration können wir das „Ticken“ der einzelnen Ionen gleichzeitig auslesen – und das erhöht nicht nur die Genauigkeit der Uhr, sondern beschleunigt auch den Messvorgang.“

Könnte die Multi-Ionen-Uhr oder eine der anderen moderneren Atomuhren einen neuen Standard setzen?

„Tatsächlich wird derzeit eine Neudefinition der Sekunde diskutiert. Denn schon jetzt sind optische Atomuhren in der Regel etwa hundertmal genauer als Cäsium-Atomuhren – und wir gehen davon aus, dass keine der modernen Uhren ihr Potenzial bislang vollends ausgeschöpft hat. Sich auf eine neue Definition festzulegen, ist daher nicht ganz einfach. Es gibt aktuell verschiedene Ansätze, um eine Lösung zu finden, die eine Neudefinition bis idealerweise 2030 ermöglicht.“

Warum wollen Sie die Zeit eigentlich so genau messen?

„Weil es verschiedene technologische Bereiche gibt, für die eine präzise Zeitmessung eine Grundvoraussetzung ist und deshalb Schritt halten muss. In der Navigation etwa werden die Anforderungen immer höher. Und auch für wissenschaftliche Zwecke sind Atomuhren ein wichtiges Werkzeug. So kann man sich beispielsweise die Sensibilität für Höhenunterschiede zunutze machen: Schon Albert Einstein wusste, dass die Zeit auf einem Berg schneller vergeht als im Tal. Tatsächlich haben schon wenige Zentimeter einen Einfluss auf die Zeitmessung. Man könnte mit Atomuhren also Höhennetze etablieren – und auf diese Weise beobachten, wie sich große Erdmassen verändern oder wohin Wasser fließt.“

Sie arbeiten bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt – kurz PTB – in Braunschweig, die über alle Basiseinheiten wacht. Wie funktioniert das bei der Sekunde beziehungsweise generell bei der Zeit?

„Wir haben hier vier Cäsium-Atomuhren mit verschiedenen Leistungen, die permanent in Betrieb sind und überwacht werden. Alle Cäsium-Atomuhren weltweit – auch unsere – vergleichen sich untereinander per Satellit und geben ihre Zeitmessung an das Bureau International des Poids et Mesures in Paris weiter, wo die globale Atomzeit TAI – für Temps Atomique International – berechnet wird. In Mainflingen in der Nähe von Frankfurt am Main betreibt die PTB außerdem drei weitere Atomuhren und einen Langwellensender, über den die Zeit in alle Haushalte geschickt wird – an insgesamt hundert Millionen Empfänger. Funk- und Kommunikationsunternehmen nutzen das ebenso wie beispielsweise die Bahn für die Bahnhofsuhren.“

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/wie-lang-ist-eine-sekunde/