„Ich habe mir nie vorgestellt, ins All zu fliegen“

Sebastian Hollstein

Britta von Heintze/Welt der Physik

Jenny Feige sucht auf dem Grund der Tiefsee nach Spuren von Sternexplosionen, kehrt Weltraumstaub auf Großstadtdächern zusammen und zeichnet Comicfiguren, die Physik erklären. Die 41-jährige Astronomin vom Naturkundemuseum – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung in Berlin spürt auf der Erde der Geschichte unseres Sonnensystems nach und zeigt dabei, wie vielseitig ihre Wissenschaft sein kann – auch auf der Bühne.

Welt der Physik: Frau Feige, wo würden Sie lieber einmal hinreisen – ins All oder in die Tiefsee?

Jenny Feige: Ich möchte mich dabei ungern festlegen – denn ich finde eigentlich beides unheimlich. Am liebsten bleibe ich dann noch in meinem Büro und forsche aus der Ferne. Und ich freue mich darauf, demnächst wieder in die Atacamawüste zu fahren, die für meine Arbeit auch enorm wichtig ist.

Für eine Astronomin haben Sie eine eher ungewöhnliche Blickrichtung: Während die meisten Ihrer Kolleginnen und Kollegen in den Himmel starren, suchen Sie auf der Erde – in der Tiefsee oder in der Wüste – nach außerirdischen Spuren. Was genau erforschen Sie dort?

Mich interessiert, was der Sonne und unserem Sonnensystem in den letzten Millionen Jahren passiert ist. Und das lässt sich unter anderem am kosmischen Staub ablesen, der ständig auf die Erde herabrieselt. Ich beschäftige mich vor allem mit zwei verschiedenen extraterrestrischen Materialarten: Zum einen mit sogenannten Mikrometeoriten, also winzigen Partikeln aus unserem Sonnensystem. Zum anderen suche ich Überreste interstellaren Staubs aus dem Raum zwischen den Sternen.

Woher stammen die Mikrometeoriten und wie können Sie so etwas Kleines finden?

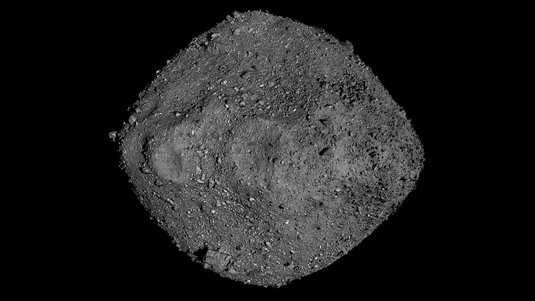

Wenn im Asteroidengürtel unseres Sonnensystems zwei Asteroiden miteinander kollidieren oder wenn Kometen, die häufig als schmutzige Schneebälle bezeichnet werden, in Sonnennähe schmelzen, dann wird Staub freigesetzt. Teile dieses Materials landen als Mikrometeoriten auch auf der Erde. Und wir können sie in Bodenproben identifizieren: Beim Eintritt in die Erdatmosphäre schmelzen sie meistens zu einer relativ gleichmäßigen Kugelform. Wir nehmen also Sedimentproben, sieben und waschen diese, treffen eine Vorauswahl aufgrund der besonderen Kugelform und identifizieren die Mikrometeoriten schließlich mithilfe eines Elektronenmikroskops. Hier können wir sie anhand ihrer Textur als auch ihrer Elementzusammensetzung, die häufig der von Meteoriten ähnelt, als echte Mikrometeorite klassifizieren.

Dann versuchen wir, etwa durch chemische Analysen, herauszufinden, woher die Partikel stammen und wann sie auf die Erde gelangten. Wir lernen dadurch mehr über die Vergangenheit unseres Sonnensystems, beispielsweise wann und wo bestimmte Himmelskörper zusammengestoßen sind oder Kometen in Sonnennähe auseinandergebrochen sind.

Warum suchen Sie nach solchen Mikrometeoriten ausgerechnet an ungastlichen Orten wie der Tiefsee oder der Wüste?

An beiden Orten haben sich über Millionen von Jahren relativ ungestört Sedimente abgelagert – darunter auch das extraterrestrische Material. Andernorts ist der Boden durch menschenverursachte Spuren kontaminiert. In der Atacamawüste ist es zudem seit Millionen von Jahren extrem trocken, was auch die Verwitterung in Grenzen hielt. Außerdem wird der kosmische Staub in der Wüste nicht weggespült, da es nicht regnet. Die Sedimentationsraten sind sehr langsam, der kosmische Staub wird aufkonzentriert, sodass man eine gute Chance hat, ihn wirklich zu finden. Deshalb ist die Region heute so wertvoll für uns: Die Proben sind zahlreich und relativ unversehrt. Wir haben dort schon drei Millionen Jahre alte Mikrometeorite gefunden, die sehr gut erhalten sind.

Finden Sie den Staub aus dem interstellaren Medium ebenfalls in der Wüste?

Ja, denn auch er hinterlässt Spuren in den Sedimenten. Das ist allerdings weitaus komplizierter. Der interstellare Staub ist prinzipiell kleiner, nur wenige Mikrometer groß. Daher verdampft er fast komplett in der Atmosphäre und lässt sich nicht einfach am Erdboden einsammeln. Beim Verdampfen werden allerdings die im Staub enthaltenen radioaktiven Isotope freigesetzt – und die lassen sich nachweisen. Um sie zu finden, extrahieren wir diese Isotope aus Sedimentproben – speziell das Isotop Eisen-60.

Welche Schlüsse können Sie ziehen, wenn Sie Eisen-60 in einer Probe entdeckt haben?

Wir haben festgestellt, dass zu bestimmten Zeiten in der Vergangenheit besonders viel Eisen-60 ankam – zwei Signale lassen sich dabei besonders herausstellen: eins vor rund zwei bis drei Millionen Jahren und eins bei sieben Millionen Jahren. Zu diesem Zeitpunkt muss die Erde den Folgen einer oder mehrerer Supernovae, also Sternexplosionen, ausgesetzt gewesen sein. Möglicherweise können wir so den Weg, den unser Sonnensystem durch das Universum zurückgelegt hat, nachverfolgen – und herausfinden, wann es in der sogenannten Lokalen Blase gelandet ist. Das ist ein uns umgebendes Raumgebiet, das besonders wenig Staub enthält. Es ist von einer Schale aus interstellarer Materie eingefasst und durch mehrere aufeinanderfolgende Supernovae entstanden.

Wie sieht Ihre Arbeit in der Wüste aus?

Wir sind vor allem dort, um Sedimentproben zu holen – beim letzten Mal immerhin eine halbe Tonne. Dabei schließen wir uns mit Kolleginnen und Kollegen aus der Geologie, der Astrobiologie oder der Astrophysik zusammen, die Material für ganz unterschiedliche Analysen benötigen. Zur Vorbereitung wählen wir aus, wo genau wir die Proben entnehmen, um eine große Fläche abzubilden und nicht etwa aus lokalen Besonderheiten Schlüsse über die ganze Wüste zu ziehen. Das letzte Mal haben wir ein vier Meter tiefes Loch ausgehoben und daraus Proben entnommen. Anfang 2024 widmen wir uns einer rund 40 Meter tiefe Grube, in der früher Bergbau betrieben wurde und über die wir zufällig gestolpert sind. Das Arbeitsumfeld in der Atacamawüste ist gar nicht so unangenehm: Die Temperaturen liegen tagsüber bei 20 bis 30, nachts bei 5 bis 10 Grad. Da in der Wüste nichts herumkrabbelt, können wir auch unter dem freiem Sternenhimmel schlafen. Und in der Regel machen wir einen Ausflug zum Very Large Telescope.

Vom Arbeitsort abgesehen: Was macht Ihre Arbeit so ungewöhnlich für eine Astrophysikerin?

Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, da sie sehr interdisziplinär ist. Das bedeutet, dass ich mit verschiedenen Wissenschaften und den entsprechenden Communitys in Berührung komme. Aber obwohl Forschung natürlich Teamarbeit ist, bedeutet es auch, dass ich mich selbst überall ein bisschen auskennen muss – mit der Chemie, mit der Physik, mit Experimenten und Modellierungen. Chemie beispielsweise hatte ich in der Schule abgewählt. Aber die Beschäftigung mit einem Thema, für das ich brenne, hat auch meine Perspektive darauf verändert. Ich bin zwar keine Chemie-Expertin geworden, aber ich kenne mich inzwischen in den Bereichen, die für meine Arbeit wichtig sind, ganz gut aus. Und die Zeit im Labor habe ich als fast schon meditativen Ausgleich zur Arbeit am Computer durchaus liebgewonnen.

Haben Sie sich die Arbeit einer Astronomin so vorgestellt?

Tatsächlich waren meine Vorstellungen gar nicht so weit von meinem aktuellen Arbeitsalltag entfernt. Ich habe mich zwar – wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen – schon als Kind für Astronomie interessiert und Bücher dazu gelesen. Allerdings habe ich mir nie vorgestellt, wie es wäre, ins All zu fliegen. Ich wollte lieber am Computer arbeiten. Als Teenager habe ich mir ein Teleskop gekauft, in einem kleinen Laden am Alexanderplatz. Der Besitzer des Geschäfts sagte zu mir: Wenn er nochmal jung wäre, dann würde er Astronomie in Wien studieren. Denn dort ist das ein konkreter Studiengang, während man an allen deutschen Universitäten erst Physik studieren muss und sich erst dann auf Astronomie spezialisieren kann. Da habe ich gedacht: Ich bin ja jung – dann mach ich das doch. Erst durch dieses Gespräch ist mir bewusst geworden, dass ein Astronomiestudium tatsächlich eine Möglichkeit für mich ist. Das Teleskop habe ich übrigens immer noch und vor kurzem erst mit einem neuen Filter die Sonne beobachtet.

Bleibt bei so viel Astronomie im Leben eigentlich noch Zeit zum Abschalten?

Feierabend gibt es für mich nur bedingt – natürlich beschäftigen mich die eigenen Forschungsthemen über das Büro hinaus. Das passiert eben, wenn man das Hobby zum Beruf macht. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich lege nicht viel Wert auf die strikte Trennung von Berufs- und Privatleben, und mir macht es Spaß, mir auch nach Feierabend Szenarien zu überlegen und über die eigenen Forschungsfragen zu diskutieren. Und selbst die Freizeitbeschäftigungen lassen sich mitunter nicht vom Beruf trennen. Ich zeichne zum Beispiel ganz gern, verbinde das aber häufig mit der Arbeit und überlege mir dann die eine oder andere Comicfigur, mit der sich die komplizierte Wissenschaft veranschaulichen lässt.

Zu veranschaulichen und erklären scheint Ihnen besonders gut zu gelingen: Sie haben bereits den Klaus Tschira Preis für verständliche Wissenschaft erhalten und erfolgreich bei Science Slams teilgenommen. Was ist Ihnen bei der Wissenschaftskommunikation besonders wichtig?

Ein Rezept fürs Erklären habe ich nicht. Aber oft haben Leute Schwierigkeiten damit, die riesigen Dimensionen und großen Zahlen, mit denen die Astrophysik arbeitet, nachzuvollziehen und einzuordnen. Das kreativ anschaulich zu machen, ist zum einen sehr hilfreich und zum anderen unterhaltsam. Als Astronomin, die in der Wüste Löcher gräbt, habe ich die Aufmerksamkeit häufig auf meiner Seite. Dadurch kann ich den Leuten aber zeigen, welche Bandbreite die Astronomie hat – und dass sich eigentlich alle ein Stück weit an ihr beteiligen können.

Wie das?

Zum Beispiel, indem sie sich auf die Suche nach Mikrometeoriten machen. Seit einigen Jahren ist bekannt, dass sich Mikrometeorite nicht nur in abgelegenen Gegenden finden lassen, sondern auch mitten in der Großstadt – und die zu entdecken, erfordert gar nicht so viel Wissen und Ausrüstung. Ich habe selbst Staubproben auf dem Dach eines Gebäudes der TU Berlin genommen, um extraterrestrisches Material zu finden – die zeitaufwendige Analyse hat mir ein Bürgerwissenschaftler in den USA abgenommen. Und tatsächlich hat er zwei Mikrometeorite gefunden, die wir dann für weitere Forschungen genutzt haben. Mit wenigen Vorkenntnissen kann also jeder solche Steinchen aus dem Weltall finden. Das Naturkundemuseum Berlin hat bereits ein entsprechendes Citizen-Science-Projekt durchgeführt und wir würden in Zukunft gern wieder solche Angebote machen. Denn einerseits vermitteln wir damit, wie viel Spaß Wissenschaft machen kann. Und andererseits bringen Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler unsere Forschung aktiv voran, wenn sie uns neue Proben verschaffen.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/im-portraet/jenny-feige-ich-habe-mir-nie-vorgestellt-ins-all-zu-fliegen/