„Projekte in einer Zeit, in der Zusammenhalt wichtig ist“

Anne-Dorette Ziems

Britta von Heintze/Welt der Physik

Michèle Heurs will Gravitationswellen auf die Spur kommen – und die dafür nötigen Detektoren noch empfindlicher machen. Und auch die deutsche Astrophysik entwickelt sie weiter: Mit ihrer Expertise in Gravitationswellendetektoren unterstützt die Professorin der Leibniz Universität Hannover das zukünftige Großforschungszentrum „Deutsches Zentrum für Astrophysik“, was in der Lausitz entstehen soll. Dabei helfen ihr zwei Dinge: viel Geduld und extrem gute Laser.

Welt der Physik: Letztes Jahr haben Sie gemeinsam mit anderen Forschenden das Deutsche Zentrum für Astrophysik ins Leben gerufen. Bis das Großforschungszentrum in der Lausitz wirklich fertig ist, werden aber noch Jahre vergehen. Ist Geduld eine Kerneigenschaft, die man als Professorin haben sollte?

Michèle Heurs: Absolut. Ich glaube, andere nehmen mich vielleicht als ungeduldig wahr, weil ich sehr leidenschaftlich bin. Aber ich bin Experimentalphysikerin – natürlich bin ich unendlich geduldig! Das große Experiment, an dem ich mit meiner Arbeitsgruppe forsche, bearbeiten wir schon seit 2011. Wenn ich nicht geduldig wäre, wäre ich längst die Wände hochgegangen.

Ich denke, man braucht einen internen „Tiefpass-Filter“: Einen Filter für hohe Frequenzen, der all die nicht wirklich wichtigen Details und kleinen Störungen dämpft und nur die großen, wesentlichen Strukturen durchlässt. Damit man sich von Rückschlägen nicht entmutigen lässt, sondern einen langfristigen Blick darauf wirft und sagt: Das wird schon wieder. Das war jetzt blöd, jetzt atme nochmal tief durch und dann versuchen wir das irgendwie zu lösen. Und wenn man dann drei Jahre später zurückblickt, stellt man fest: Das hat uns doch die Möglichkeit gegeben, nochmal andere Wege zu beschreiten und eine noch bessere Lösung zu finden.

Das heißt nicht, dass ich nicht super frustriert bin, wenn Sachen schief gehen. Aber insgesamt bin ich ein geduldiger Mensch. Auch wenn ich nicht so wirke.

Warum engagieren Sie sich für ein neues astrophysikalisches Forschungszentrum?

Ich komme aus der Forschung zu Quanteneffekten bei Lasern, arbeite jetzt aber auch in der Astrophysik. Das war eigentlich immer ein Wunsch von mir. Und ich arbeite gerne mit diesen Menschen zusammen, die gemeinsam neue Bereiche eröffnen wollen, kollaborativ und interdisziplinär denken. Denn ich weiß, dass wir mit so einer Einstellung eine Menge auf die Beine stellen können.

Gleichzeitig gibt es auch eine organisatorische Begründung: Das Deutsche Zentrum für Astrophysik ist eine Initiative der deutschen Astro- und Astroteilchenphysik. Zwar sind diese Felder bereits in verschiedenen Gremien organisiert. Aber wenn man große Projekte anschieben möchte, ist es manchmal ganz gut, eine zentrale institutionelle Vertretung zu haben. So können wir in Zukunft noch besser mit einer Stimme sprechen, auch mit der Politik.

Was genau ist Ihre Rolle in dem Projekt?

Bei der Antragstellung war ich verantwortlich für alles, was sich mit Gravitationswellen-Detektoren der nächsten Generation und Gravitationswellenastronomie beschäftigt – natürlich zusammen mit Kolleg*innen. Keiner hat hier etwas ganz alleine gemacht. Wir wollen beispielsweise ein unterirdisches Labor in der Lausitz errichten: das sogenannte Low Seismic Lab in ungefähr 250 Metern Tiefe. Dort können wir viele Experimente machen – unter anderem für die Gravitationswellendetektion, aber auch für die nukleare Astrophysik und viele andere Bereiche.

Hat sich Ihr Arbeitsalltag durch Ihr Engagement für das Deutsche Zentrum für Astrophysik verändert?

Auf alle Fälle. Ich muss mir die Zeit jetzt noch besser einteilen. Ich bin Professorin an der Leibniz Universität Hannover. Meine Arbeitsgruppe ist mir super wichtig – das ist ein kleines Team aus zehn bis zwölf Personen. Da leben immer zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits hat meine Arbeitsgruppe Priorität für mich, weil ich mich um meine Leute sehr gut kümmern möchte. Gleichzeitig ist andererseits das Deutsche Zentrum für Astrophysik ein wichtiges nationales Projekt, das mir extrem am Herzen liegt. Zum Glück ist es inzwischen gut möglich, viel über Online-Besprechungen zu arbeiten, sodass ich nicht für jeden Termin reisen muss und auch unterwegs den Kontakt zu meiner Arbeitsgruppe halten kann.

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten Spaß?

Die Physik ist natürlich unbenommen das, was mich antreibt. Aber daran hängt mehr als der reine Inhalt: zum Beispiel, tolle, herausfordernde Projekte mit motivierten, schlauen und netten Menschen umzusetzen. Und mit meiner Arbeitsgruppe an Dingen zu forschen, die schwierig sind und nicht sofort funktionieren – aber dann zu sehen, wie die jungen Wissenschaftler*innen auf ihre Art und Weise daran wachsen. Das macht mich stolz, weil ich mir wirklich Gedanken über die Ausbildung meiner Leute mache.

Gleichzeitig macht es mir Spaß, so große Projekte wie das Deutsche Zentrum für Astrophysik in Gang zu bringen, und so die Community und den Forschungsbereich voranbringen zu können. Wir haben die Gelegenheit zu helfen, große internationale Projekte – etwa für einen Gravitationswellendetektor der nächsten Generation – mit auf die Beine zu stellen. In einer Zeit, in der Zusammenhalt so wichtig ist, finde ich das besonders wertvoll. Große Projekte bergen aber natürlich auch Herausforderungen, weil viele verschiedene Interessen zusammenkommen.

Was beschäftigt Sie aktuell in Ihrer Forschung?

Mein Team und ich arbeiten an der nächsten Generation von Gravitationswellendetektoren – wir wollen deren Rauschen, insbesondere das Quantenrauschen, reduzieren. Denn diese zufälligen Störungen machen es schwerer, schwache Effekte wie die Auswirkungen von Gravitationswellen zu messen. Es geht immer um möglichst starke Signale bei möglichst wenig störendem Rauschen. Die Signale, die wir bekommen, empfangen wir aus dem All – die sind so groß oder klein, wie sie eben sind. Das Einzige, was wir machen können, ist besser zuhören. Wir müssen unsere Messinstrumente fortwährend noch empfindlicher machen.

Dazu verbessern wir im Prinzip die Laser, mit denen sich Gravitationswellen messen lassen. Grundsätzlich sind diese ultrastabilen Laser bereits so gut, wie die Naturgesetze es erlauben. Aber ich sage immer: Wir machen Laser besser, als die Polizei erlaubt. Um das Licht zumindest punktuell besser zu machen, arbeiten wir mit sogenannten nichtklassischen Lichtquellen: Wir nutzen die Besonderheiten der Quantenphysik aus.

In der Quantenmechanik gibt es die Heisenbergsche Unschärferelation. Sie besagt, dass zwei zusammenhängende Variablen nicht zur gleichen Zeit exakt bestimmt sind – zum Beispiel Ort und Geschwindigkeit oder auch Phase und Amplitude von Licht. Wir können aber eine der Größen, die uns interessiert, besonders genau messen – wenn wir in Kauf nehmen, dass die Unschärfe in der anderen Messgröße steigt. Und das nutzen wir aus. Das nennt man gequetschtes Licht.

Wenn uns zum Beispiel die Phase des Lichts interessiert, können wir die Phasenungenauigkeit des Lichtes sehr klein machen – auf Kosten der Genauigkeit der Amplitude. Letztere ist in dem Moment aber auch nicht so wichtig. Wir haben also eine Lichtquelle gebaut, bei der die „Farbe“ – die mit der Phase zusammenhängt – etwas weniger variiert. Dafür schwankt die Leistung – die wiederum mit der Amplitude zusammenhängt – mehr. Das alles sind winzige Fluktuationen, die man mit dem Auge überhaupt nicht wahrnehmen kann. Trotzdem sind sie sehr wichtig für den Laser in einem Gravitationswellendetektor.

Gravitationswellen

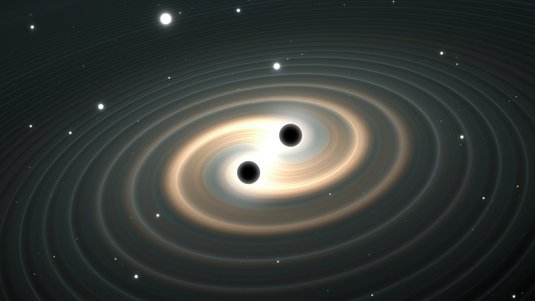

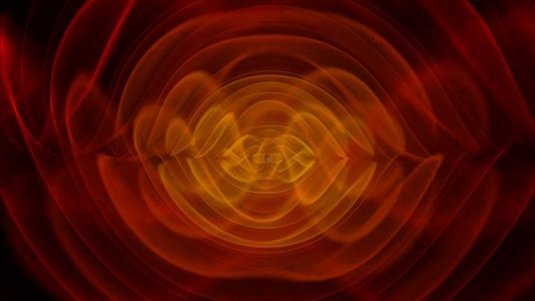

Schwere Massen krümmen den Raum – das sagte Albert Einstein voraus. Wenn sich diese Massen bewegen, bewegt sich auch die Krümmung mit. Das Ergebnis sind Wellen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit durch die gesamte Raumzeit ausbreiten: Gravitationswellen.

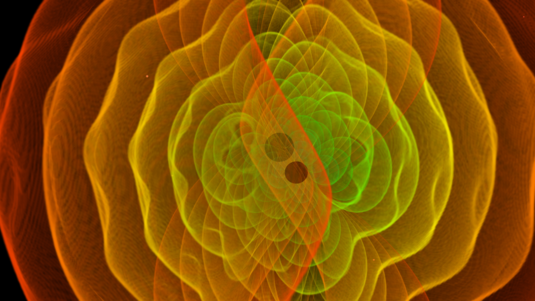

Lange waren diese Wellen nur Theorie. Doch 2015 gelang einem Forschungsteam der Durchbruch: Der Detektor LIGO konnte die Gravitationswellen messen, die zwei einander umkreisende Schwarze Löcher aussenden. Dazu nutzten die Forschenden ein gewaltiges Laserinterferometer: Ein Instrument, das einen Laserstrahl aufteilt und zwei unterschiedliche Wege entlang führt. Wenn auf dem Weg Gravitationswellen den Raum krümmen, verlängern sie die Strecke, die der eine Strahl zurücklegt – und verkürzen den Weg des anderen. Das lässt sich feststellen, wenn man die beiden Strahlen vergleicht.

Diese Entdeckung brachte dem Team den Nobelpreis 2017 – und der Astrophysik ein neues Forschungsfeld. Denn um immer schwächere Signale zu detektieren, braucht es immer genauere Instrumente – sprich: immer bessere Laser. Die entwickeln unter anderem Michèle Heurs und ihr Team.

Damit arbeiten Sie an der Schnittstelle von Astro-, Laser- und Gravitationsphysik. Aus welchem Bereich kommen Sie, und was hat Sie für Ihr Forschungsgebiet begeistert?

Ich hatte ursprünglich vor, Astrophysik zu studieren. Das geht aber in Hannover nicht und ich konnte aus finanziellen Gründen nicht wegziehen – also wurde es Physik. Im Grundstudium hatte ich dann einen sehr guten Professor in Experimentalphysik, der mich für diese Breite begeistert hat, die man als Physiker*in erreichen kann. Dann habe ich bei der Quantenoptik in der Gravitationsphysik Blut geleckt. So bin ich über die Laser zur Gravitationsphysik gekommen – und habe am Ende doch den Bogen zur Astrophysik geschlagen.

Man musste beim Erforschen von Gravitationswellen allerdings einen langen Atem haben. Früher waren die Reaktionen auf den Studi-Partys immer wieder ähnlich: „In welchem Feld bis du denn? – Aha, Gravitationswellen. Ihr sagt ja immer, dass ihr die messen wollt. Aber ihr habt immer noch nichts gemessen.“ Jetzt haben wir sie gemessen. Und jetzt, wo wir so viele Ereignisse detektieren, ist es wirklich Astrophysik. Jetzt können wir die Daten sinnvoll statistisch auswerten und Aussagen über astrophysikalische Phänomene treffen – über die Population von verschmelzenden binären Schwarzen Löchern oder Neutronensternen und später hoffentlich auch über andere Quellen.

Gibt es etwas, dem Sie in dieser Hinsicht besonders entgegenfiebern?

Wir sind jetzt in der vierten Messkampagne der gerade aktuellen zweiten Generation der Detektoren für Gravitationswellen. In den vorherigen drei Messkampagnen haben wir 90 Ereignisse gemessen. Das waren alles Verschmelzungen von binären Schwarzen Löchern oder Neutronensternen oder ein Schwarzes Loch, in das ein Neutronenstern fällt.

Was wir aber noch nicht gemessen haben, sind Supernovae. Wenn ein großer Stern explodiert, müssten dabei auch Gravitationswellen ausgesandt werden. Ich denke, das zu messen ist tatsächlich in meiner Lebenszeit erreichbar – vielleicht sogar mit den jetzigen Detektoren. Spätestens, wenn wir die nächste Generation an Messinstrumenten haben, wird es passieren. Ich würde mich freuen, so eine Supernova zu hören.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/im-portraet/michele-heurs-projekte-in-einer-zeit-in-der-zusammenhalt-wichtig-ist/