„Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten“

Sebastian Hollstein

Britta von Heintze/Welt der Physik

Thomas Henning gilt als einer der renommiertesten Astrophysiker Deutschlands. Für seine Arbeiten zur Entstehung von Sternen- und Planetensystemen hat der Direktor des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg in diesem Jahr die Karl-Schwarzschild-Medaille der Astronomischen Gesellschaft erhalten – die höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet in Deutschland. Im Interview erzählt er, wie Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur seine Wissenschaft geprägt haben, sondern auch sein Forscherleben.

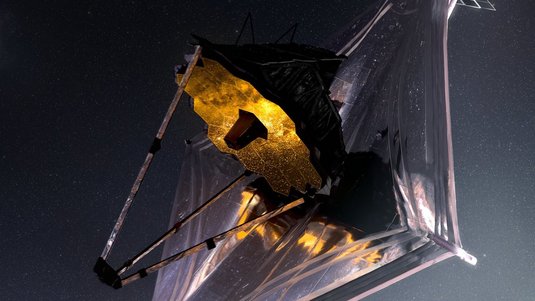

Welt der Physik: Sie haben am James-Webb-Weltraumteleskop mitgearbeitet, wie auch an vielen anderen Großgeräten. Was ist das für ein Gefühl, wenn so eine Mission startet?

Thomas Henning: Als das Teleskop an Weihnachten 2021 gestartet ist, habe ich zu meiner Familie gesagt: Ich kann euch jetzt nicht mehr bei den Weihnachtsfeierlichkeiten begleiten. Ich muss jetzt vor den Laptop. Und dann habe ich da gesessen und die Daumen gedrückt. Der Start war so perfekt, dass sich die Lebensdauer der Mission um den Faktor zwei verlängert hat, weil der Treibstoff sehr effizient genutzt wurde. Auch die ersten Bilder im Sommer 2022 waren phantastisch – aber wir sind vor allem an Spektren interessiert. Und die sahen anfangs furchtbar aus, weil noch viele Effekte korrigiert werden mussten. Aber ein Vierteljahr später und mit einer guten Gruppe von Studierenden und Postdocs hatten wir alles im Griff. Man muss auf jeden Fall Geduld mitbringen. Solche Projekte dauern sehr lang – die ersten Anträge für das James-Webb-Weltraumteleskop habe ich bereits 2000 geschrieben.

Seit rund dreieinhalb Jahrzehnten beschäftigen Sie sich mit der Frage, wie Sterne und Planeten entstehen. Was hat sich im Laufe der Jahre verändert?

Als ich angefangen habe, wusste man überhaupt nichts über die Geburtsstätten anderer Planetensysteme. Es gab erste Hinweise in den Spektren der Sterne: An derselben Position trat immer wieder Strahlung mit längeren Wellenlängen auf, als der Stern selbst abgeben kann. Daraus hat man geschlossen, dass sich um den Stern kleine Staubteilchen befinden müssen, die diese Strahlung abgeben. Ich war einer der ersten, der gezielt diesen einen Datenpunkt gemessen hat, um solche protoplanetaren Staubscheiben aufzuspüren. Aus den Daten kann man ungefähr die Masse des Staubs bestimmen. Wir haben herausgefunden, dass diese Massen dem Wert sehr ähnlich sind, den man auch für den frühen Sonnennebel erwartet. Und wir haben bereits in den 1990er Jahren ein Forschungsprogramm zur Laborastrophysik ins Leben gerufen, um die dortigen Bedingungen experimentell zu untersuchen.

Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten und Voraussetzungen für unsere Forschung. Mit dem großen Radioteleskop ALMA in Chile lassen sich die Scheiben nicht nur genauer beobachten, sondern räumlich auflösen. Dabei haben wir gesehen, dass protoplanetaren Scheiben vielfältige Strukturen haben können, beispielsweise Spiralen oder Ringe.

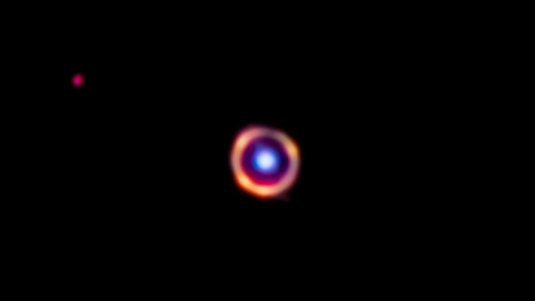

Durch die Entdeckung der ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems in den 1990er Jahren entstanden schließlich zwei neue Zweige in der Astronomie: Die Untersuchung der Geburtsstätten von Planeten und die Untersuchungen von Exoplaneten selbst. Allerdings kreisen letztere in der Regel um bereits entwickelte Sterne, die einige Milliarden Jahre alt sind, während die Scheiben vor wenigen Millionen Jahren entstanden sind. Wir haben also Anfangsmaterial und Endprodukt – und müssen nun verstehen, welche Prozesse dazwischen ablaufen. Doch auch hier können wir inzwischen auf erste Beobachtungsergebnisse zurückgreifen: 2018 haben wir das erste junge Planetensystem entdeckt – also Planeten, die von einer Staubscheibe umgeben sind und noch Material aufnehmen.

Wie verändert sich der Blick auf die Erde, wenn man sich jahrzehntelang täglich mit dem Universum und seinem riesigen Ausmaß beschäftigt?

Ich zeige manchmal das berühmte Bild „Pale Blue Dot“ der NASA, das von der Raumsonde Voyager I aufgenommen wurde und auf dem die Erde als kleiner blauer Punkt zu sehen ist, und sage: Das ist der Planet, wo alle Liebe, Kriege und andere Dinge passieren. Mit dieser Perspektive nimmt man sich ein bisschen weniger ernst – es relativiert den Blick. Und trotzdem ärgert man sich wie alle anderen auch, dass man den Nagel schief in die Wand geschlagen hat.

Es ist eigentlich eine interessante philosophische Frage: Auf der einen Seite bleibt man das Individuum, dass sich über Kleinigkeiten ärgert, und auf der anderen Seite sagt man sich: Na gut, wir sind halt wirklich nur ein kleiner Teil des Universums. Als Wissenschaftler macht mir das einmal mehr deutlich, dass wir zwar sehr viel kennen und lernen, aber dass es noch sehr viele Dinge gibt, die wir nicht wissen. Unser Staunen sollten wir beibehalten.

Welche ungelösten Fragen stellen Sie sich heute?

In den vergangenen Jahren haben sich meine Interessen etwas verschoben, hin zu den Fragen: Wie entsteht eigentlich aus unbelebten Materialien Leben? Wie wird aus einem Stein eine DNA? Ich finde es spannend, die Entstehung von Planetensystemen und von Leben zusammenzubringen. Nicht etwa, um Außerirdische zu suchen, sondern um zu rekonstruieren, wie auf der Erde biologische Aktivitäten begannen, als sie ungefähr eine Milliarde Jahre alt war.

Um RNA-Bildung zu ermöglichen, braucht man ein Schlüsselmolekül, beispielsweise Cyanwasserstoff. Dieser Stoff ist hoch giftig – er wird auch Blausäure genannt – aber auch hochreaktiv. Bei vielen Experimenten, die Aminosäuren und RNA erzeugen, hat sich Cyanwasserstoff als entscheidend herausgestellt. Die Frage ist also: Gab es ihn in der Frühphase der Erde, und woher kam er?

Wurden solche Ausgangsmaterialien von Meteoriten auf die Erde getragen oder waren sie während der Entstehung bereits vorhanden?

In der Frühphase der Erde gab es viel stärkere Einschläge als heute. Asteroiden – die Mutterkörper bestimmter Meteoriten, die Aminosäuren, Zucker und Proteine enthalten – sind nicht immer ganz kalt. Auf einigen gab und gibt es sogar flüssiges Wasser. Auf der anderen Seite gibt es Kometen, die nie warm waren, sondern immer knapp über dem absoluten Nullpunkt. Und auch die beinhalten jede Menge organisches Material, wie beispielsweise die Rosetta-Mission gezeigt hat. Vor zwei Jahren konnten wir im Labor unter kosmischen Bedingungen bei extrem niedrigen Temperaturen Peptide herstellen, die Vorform von Proteinen.

Das bedeutet aber nicht, dass das der einzige Weg ist, um solches Material auf die Erde zu bringen. Wir haben bereits viele komplexe organische Moleküle in den Scheiben um junge Sterne nachgewiesen. Neulich haben wir Benzol gefunden. Wahrscheinlich lag also von Anfang an eine Art organische Suppe vor, die auf der frühen Erde als Ausgangsmaterial für Leben gedient hat.

Haben Sie sich solch fächerübergreifende Themen gesucht, um auch nach so langer Zeit Neues lernen zu können?

Mir macht es Spaß, inzwischen sehr abwechslungs- – und zugegebenermaßen auch risikoreichere – Themen zu bearbeiten. Aber das ist sicher mein Privileg als etablierter Wissenschaftler. Jüngeren Leuten rate ich eher, sich auf ein Gebiet zu konzentrieren und dabei in die Tiefe zu gehen.

Es ist spannend, sich mit anderen Zweigen der Wissenschaft auseinanderzusetzen, nicht nur das zu machen, worin man selbst trainiert ist. Ich eigne mir an, was über DNA und Proteine bekannt ist und tausche mich mit Kolleginnen und Kollegen aus der Chemie, der Biologie, den Geowissenschaften aus. Dabei entsteht etwas vollkommen Neues. Nicht nur die Astrophysik verändert sich gerade rasant, vor allem durch die Entdeckung von Exoplaneten. Auch in der Chemie vollzieht sich eine Revolution, da wir zum ersten Mal mit sehr empfindlichen Methoden Prozesse nachvollziehen, die zu DNA und RNA führen. Ich wage vorauszusagen, dass wir in den nächsten fünf Jahren ein chemisches System erschaffen, das sich selbst vervielfältigen kann – und Eigenschaften des Lebens hat.

Sie sind seit über 20 Jahren auch Wissenschaftsmanager. Wie hat sich das Forschen dadurch für Sie verändert?

Ich sage meinen Promovierenden und Postdocs immer: Ihr habt jetzt die beste Zeit Eures Lebens. Es ist schon eine komische Sache, dass man mehr Verantwortung bekommt und dann weniger Zeit für das hat, was man eigentlich machen will. Andererseits habe ich einen viel größeren Gestaltungsspielraum. Ich war beispielsweise viele Jahre im Council der Europäischen Südsternwarte, also dem höchsten Gremium, dass das Institut dort berät. Dort habe ich mich sehr um das Extremely Large Telescope bemüht – und da ist man schon stolz, wenn das Projekt irgendwann organisatorisch läuft, die Finanzierung steht und alles funktioniert.

Vor allem aber macht mir die Arbeit mit jungen Leuten Spaß. Ich habe über die Jahre mehr als 100 Promovierende und ungefähr ebenso viele Postdocs betreut, die inzwischen in alle Welt verstreut sind. Ab und an bekomme ich dann eine Mail mit einer positiven Rückmeldung zu dieser Zusammenarbeit – das ist etwas, das für mich bleibt von meiner Arbeit.

Wie sind Sie selbst eigentlich zur Physik gekommen?

Nicht unbedingt geradlinig. Meine Eltern waren Germanisten, es gab vor allem Literatur zuhause. Aber sie haben mich einfach machen lassen. Im Alter von etwa 15 Jahren habe ich mir in unserem Keller ein Chemielabor eingerichtet, ohne dass sie sich dafür interessiert hätten, was da eigentlich vor sich geht. Und meine Schwester versorgte mich ab und an mit Chemikalien, die man nicht in der Drogerie kaufen konnte. Sie studierte Chemie und da ich etwas anderes machen wollte, entschied ich mich für die Physik – am Ende war das auch besser, da ich schon immer eher in physikalischen Konzepten gedacht habe.

Den Bezug zur Literatur habe ich übrigens nie verloren. Er hat mir einen breiten Horizont eröffnet, von den ich heute profitiere. Ich lese immer noch sehr viel, interessiere mich für Geschichte, Philosophie, gehe gern in Galerien und Konzerte. Es gibt auch mal Phasen, in denen wissenschaftlich nicht alles glatt läuft und dann ist es wichtig, dass solche Dinge ein Anker sind.

Wussten Sie von Anfang an, dass Ihr Schwerpunkt einst Astronomie sein würde?

Nein, weder der emotionale Zugang noch Amateurastronomie haben mich je besonders interessiert. Mich haben physikalische Prozesse fasziniert und die Frage danach, was in den ersten Sekunden nach dem Urknall passierte. Da wir in der Zeit meines Studiums noch keine anderen Sonnensysteme kannten, war die Suche nach Antworten vor allem eine kosmologische Herausforderung. Ein Schlüsselerlebnis hat mich schließlich zur Astrophysik gebracht: 1980 fand in meiner Heimatstadt Jena ein großer internationaler Kongress für die Gravitationsphysik statt. Ich war völlig begeistert davon, Leute wie Stephen Hawking hautnah zu erleben. Solche internationalen Zusammentreffen sind heute üblich, aber damals waren sie etwas Besonderes.

Damals lag Jena in der DDR; dort sind Sie aufgewachsen und zum Astrophysiker geworden. Inwiefern hat Sie das als Forscher geprägt?

Es gab für mich zwei starke Begrenzungen in der DDR: Das eine war die fehlende Internationalisierung. Das zweite war, dass ich durch die Weigerung, in die SED einzutreten, vieles nicht erreichen konnte und meine Laufbahn wahrscheinlich schnell beendet gewesen wäre. Diese Barrieren fielen nach 1989 weg. Für mich persönlich – ich war damals Anfang 30 – kam die Wiedervereinigung zur perfekten Zeit.

Ich werde oft gefragt, wie mich diese Zeit beeinflusst hat, muss aber gestehen: Ich war so viel auf der Welt unterwegs und habe so viel Zeit an anderen Orten verbracht – inzwischen ist das Thema für mich weit weg. Wenn man eins hervorheben will: Soziale Kompetenz war in der DDR und während des Umbruchs der Wiedervereinigung sehr wichtig, und das zeichnet mich heute noch aus. Uns haben beispielsweise nach Beginn des Kriegs in der Ukraine ukrainische Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob wir sie aufnehmen. Da war meine Reaktion: Wir tun erst einmal alles, dass ihr herkommen könnt, und dann sehen wir weiter.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/im-portraet/thomas-henning-heute-haben-wir-ganz-andere-moeglichkeiten/