Jahresrückblick 2017

Auch in diesem Jahr machten Gravitationswellen wieder Schlagzeilen – neben Schwarzen Löchern spürten Forscher damit nun auch verschmelzende Neutronensterne auf. Außerdem glückte die Quantenkommunikation per Satellit und der weltweit leistungsfähigste Röntgenlaser ging in Betrieb.

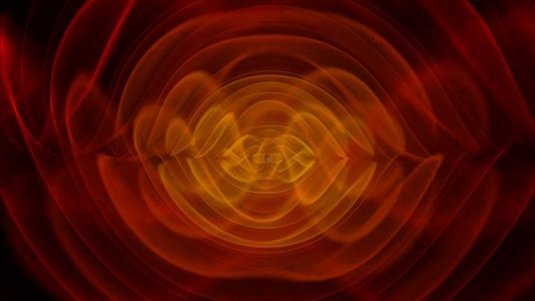

Die Erfolgsgeschichte der Gravitationswellensuche setzte sich auch 2017 fort: Nachdem Forscher jahrzehntelang mit unterschiedlichen Detektoren versucht hatten, die von Albert Einstein vorhergesagten Schwingungen der Raumzeit nachzuweisen, registrierten die beiden LIGO-Detektoren im September 2015 erstmals ein Gravitationswellensignal. Es stammte aus einer fernen Galaxie, in der zwei Schwarze Löcher miteinander verschmolzen. Seither haben Astronomen vier weitere ähnliche Ereignisse detektiert – drei davon in diesem Jahr. Am 14. August registrierten erstmals nicht nur die LIGO-Detektoren in den USA, sondern auch der VIRGO-Detektor in Italien ein Signal. Dadurch waren die Wissenschaftler in der Lage, die Position der Quelle genau zu bestimmen.

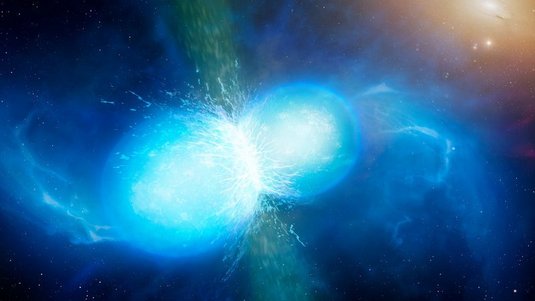

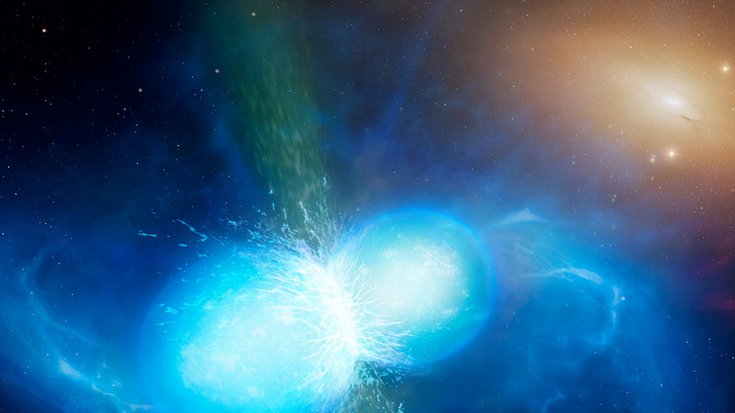

Drei Tage später, am 17. August, empfingen die drei Gravitationswellendetektoren erneut ein Signal, das sich als echte Sensation entpuppte: Anders als bei den bisher aufgezeichneten Ereignissen gingen die Wellen dieses Mal von zwei Neutronensternen aus, die in der 130 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie NGC 4993 zusammenstießen und miteinander verschmolzen. „Und dann gab es kein Halten mehr. Dann hatte man die Galaxie, die Richtung und innerhalb von zwei Wochen haben siebzig weitere elektromagnetische Teleskope das Signal aufgefangen“, berichtete Karsten Danzmann, Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover, im Podcast von Welt der Physik.

Mit ihren Teleskopen beobachteten die Astronomen einen Gammastrahlenausbruch sowie ein optisches Aufleuchten in der Himmelsregion. Weitere Beobachtungen im Röntgen- und Radiobereich rundeten das Bild schließlich ab und zeigten, dass das Aufleuchten durch den radioaktiven Zerfall schwerer Elemente ausgelöst worden war, die bei der Kollision der Neutronensterne entstanden waren. „Die gemeinsame Beobachtung dieser astronomischen Quelle sowohl über elektromagnetische Strahlung als auch über Gravitationswellen liefert uns ein detailliertes Bild des Ereignisses von drei Minuten vor der Verschmelzung bis zu mehreren Wochen danach“, fasste Jochen Greiner vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik damals zusammen.

Bereits 2016 hatten viele den Physiknobelpreis für den direkten Nachweis von Gravitationswellen eingeplant – und wurden enttäuscht. Doch es war nur eine Frage der Zeit: Am 4. Oktober dieses Jahres gab die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt, dass der Nobelpreis für Physik an Kip Thorne, Rainer Weiss und Barry Barish geht – „für ihre entscheidenden Beiträge zum LIGO-Detektor und die Beobachtung von Gravitationswellen“.

Während sich Kip Thorne vom California Institute of Technology vor allem der Theorie und Analyse der Gravitationswellen widmete, arbeitete Rainer Weiss vom Massachusetts Institute of Technology ein Konzept für einen Gravitationswellendetektor aus. Thorne, Weiss und der inzwischen verstorbene Ronald Drever von der University of Glasgow riefen das LIGO-Projekt 1984 ins Leben. Barry Barish vom California Institute of Technology leitete das Projekt ab 1994, von 1997 bis 2005 war er dessen Direktor. Die drei Nobelpreisträger legten damit die Grundlage für die direkte Messung von Gravitationswellen.

Lichtteilchen unter und über der Erde

In der Teilchenphysik konnten Wissenschaftler dieses Jahr ebenfalls ein lange vorhergesagtes Phänomen erstmals experimentell beobachten: die Wechselwirkung von Lichtteilchen. Laut den Gesetzen der klassischen Physik sollte eigentlich nichts passieren, wenn zwei Lichtstrahlen aufeinandertreffen. Die Photonen würden demnach einfach durcheinander hindurchfliegen.

Doch in der Welt der Quantenphysik ist alles ein bisschen anders – auch das Verhalten von Licht. Das erkannten vor über siebzig Jahren bereits Werner Heisenberg und sein Doktorand Hans Heinrich Euler, die gemeinsam an den Grundlagen der sogenannten Quantenelektrodynamik arbeiteten. Diese Theorie besagt, dass sich Photonen im luftleeren Raum, also im Vakuum, ganz kurzfristig in zwei Teilchen aufspalten können – in ein Elektron und in sein Antiteilchen, das Positron. Aus dem Licht wird Materie, die sich selbst wiederum sofort in Licht zurückverwandelt. Da diese Materie prinzipiell miteinander wechselwirken kann, ist somit auch die Wechselwirkung von Licht mit Licht indirekt möglich.

Am ATLAS-Detektor des Teilchenbeschleunigers LHC am Forschungszentrum CERN suchen Matthias Schott von der Universität Mainz und seine Kollegen nach dieser Wechselwirkung. Dieses Jahr gelang es den Forschern, das charakteristische Signal in den Daten des Detektors aufzuspüren – und zwar insgesamt 13 Mal in über vier Billionen Ereignissen. „Man muss extrem viele Lichtteilchen kollidieren lassen, um diesen Effekt überhaupt sehen zu können“, so Schott im Interview. Im kommenden Jahr wollen die Wissenschaftler weitere Daten sammeln, um die Ergebnisse noch aussagekräftiger zu machen. Doch Matthias Schott ist sich jetzt schon ziemlich sicher, mit den Messungen die Vorhersage von Heisenberg und Euler bestätigt zu haben.

Auch was die technische Anwendung der Quantenphysik angeht, ist Wissenschaftlern 2017 eine sehr anspruchsvolle Aufgabe geglückt: Sie bauten eine Quantenkommunikationsverbindung zwischen einem Satelliten und zwei Bodenstationen auf. Auf diese Weise ließen sich sogenannte Quantenschlüssel zwischen den beiden Bodenstationen austauschen, die im Prinzip eine absolut abhörsichere Kommunikation erlauben.

Vor über einem Jahr startete die chinesische Weltraumbehörde für dieses Vorhaben den Satelliten Micius. Er trägt eine spezielle Photonenquelle an Bord, die zwei miteinander verschränkte Lichtteilchen über zwei Spiegelsysteme an die Bodenstationen schickt. Letztere liegen 1203 Kilometer auseinander. Damit stellt die gelungene Übermittlung der Quantensignale einen neuen Weltrekord dar – selbst in den besten Glasfasern und auch in der Erdatmosphäre lassen sich solche Signale nicht weiter als rund hundert Kilometer übertragen.

Wissenschaftler um Kevin Günthner vom Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen fanden im Juni 2017 außerdem heraus, dass auch gängige Lasersysteme – die bereits zur Kommunikation mit Satelliten genutzt werden – für Quantensignale geeignet sind, obwohl man sie dafür eigentlich gar nicht konzipiert hatte. Diese überraschende Erkenntnis lässt hoffen, dass die großen technischen Hürden für eine Quantenkommunikation per Satellit schneller überwunden werden könnten als gedacht.

Ein „Lasersystem“ der besonderen Art entstand in den vergangenen Jahren zwischen Schenefeld in Schleswig-Holstein und Hamburg-Bahrenfeld: der European XFEL. Im April 2017 erzeugte man erstmals Röntgenlaserlicht in dem Freie-Elektronen-Laser, am 1. September wurde der weltweit leistungsfähigste Röntgenlaser dann offiziell eröffnet. „Hier gehen einige technische Meisterleistungen in Betrieb“, kommentierte damals Thomas Tschentscher, wissenschaftlicher Direktor des European XFEL. Zunächst nutzen Forscher nur zwei der sechs Messplätze in der unterirdischen Experimentierhalle in Schenefeld. Nächstes Jahr sollen dann weitere Messplätze in Betrieb gehen.

Die sehr kurzen und sehr intensiven Röntgenpulse des European XFEL erlauben extrem kurze Belichtungszeiten, wodurch sich auch sehr schnelle Prozesse abbilden lassen. So können Forscher mit dem neuen Röntgenlaser nicht nur die Struktur, sondern auch das Verhalten von Molekülen während einer chemischen Reaktion verfolgen. Diese molekularen Filme wollen die Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen – von der Medizin über die Materialwissenschaften bis hin zur Astrophysik – nutzen, um zeitliche Abläufe auf Mikro- und Nanoebene detaillierter als je zuvor zu untersuchen.

Cassini, ʻOumuamua und TRAPPIST-1

Deutlich größeren Skalen widmete sich die Raumsonde Cassini – nämlich Saturn und seinen Monden. Am 15. September 2017 verglühte der Orbiter nach zwanzig Dienstjahren planmäßig in der Saturnatmosphäre, nachdem allmählich der Treibstoff ausgegangen war. Gestartet am 15. Oktober 1997 brauchte Cassini etwa sieben Jahre, um eine Umlaufbahn um Saturn zu erreichen. In den folgenden Jahren umkreiste die Raumsonde den Ringplaneten und sammelte dabei unzählige Daten.

Dank Cassini entdeckten Astronomen beispielsweise den Mond Aegaeon, der mit einem Durchmesser von 300 Metern der kleinste der 62 Saturnmonde ist. Zudem ließ sich mit den Daten nachweisen, dass die Seen auf dem Mond Titan mit flüssigem Methan gefüllt sind. Die Mission trug erheblich zu unserem Wissen über Saturn und seine Monde bei. In den letzten fünf Monaten bewegte sich Cassini zwischen dem Planeten und seinen Ringen umher und lieferte vor dem Ende der Mission nochmals spektakuläre Bilder.

Die Aufnahmen von ʻOumuamua wirken weitaus weniger spektakulär, doch der schwache Lichtpunkt vor schwarzem Hintergrund hat eine interessante Geschichte. Wie sich herausstellte, beobachteten Astronomen am 19. Oktober 2017 zum ersten Mal ein interstellares Objekt in unserem Sonnensystem. Es reiste vermutlich für Millionen von Jahren durch den Weltraum, bevor es zufällig auf unser Sonnensystem traf. An der Erde flog der ʻOumuamua getaufte Himmelskörper in einem Abstand von rund 24 Millionen Kilometern vorbei, was etwa der sechzigfachen Distanz zum Mond entspricht.

Die von mehreren Teleskopen gesammelten Daten deuten darauf hin, dass ʻOumuamua eine dunkelrote Farbe besitzt, sehr langgezogen ist und eine komplexe, gewundene Form aufweist. Aufgrund seiner Eigenschaften hielten Astronomen das kompakte Objekt zunächst für einen Kometen, doch es bildete sich weder eine Koma noch ein Schweif aus. Dieses Verhalten konnte man sich zunächst nicht erklären. Eine mögliche Ursache präsentierten Alan Fitzsimmons von der Queen's University in Belfast und seine Kollegen gegen Ende des Jahres: Neue spektroskopischen Beobachtungen deuten darauf hin, dass ʻOumuamua von einer dicken Schicht aus organischen Stoffen überzogen ist, die sich vermutlich im Lauf von Jahrmillionen durch kosmische Strahlung gebildet hat. Diese Kruste könnte den Himmelskörper vor der Sonnenstrahlung geschützt und so ein Verdampfen von Wassereis aus seinem Inneren verhindert haben.

Astronomen schätzen, dass etwa einmal pro Jahr ein interstellares Objekt wie ʻOumuamua durch das innere Sonnensystem fliegt. Durchmusterungsteleskope wie Pan-STARRS sind aber erst seit Kurzem leistungsfähig genug, um sie zu entdecken. Das Aufspüren von Exoplaneten ist dagegen schon zur Routine geworden, doch manche Funde stechen heraus. Darunter die Anfang des Jahres vorgestellten sieben erdähnlichen Planeten um den rund vierzig Lichtjahre entfernten Zwergstern TRAPPIST-1. Fünf der Planeten sind nahezu exakt so groß wie die Erde, zwei etwas kleiner – und ihre Massen liegen zwischen dem 0,4- und 1,4-fachen der Erdmasse. Auf allen sieben Planeten sollte die Existenz von flüssigem Wasser möglich sein. Bei der Suche nach Leben im Kosmos sei dieses System zurzeit wahrscheinlich unsere beste Chance, so die beteiligten Forscher um Michaël Gillon von der Universität Lüttich in Belgien. In einem der kommenden Jahresrückblicke könnte dieses System also durchaus wieder auftauchen.

Quelle: https://www.weltderphysik.de/thema/jahresrueckblicke/2017/